|

La place Camille Hostein |

La place Chevelaure |

La place Vettiner |

Le 24 mai 1835, le Conseil a fait le point sur "déblaiement et nivellement des deux places du bourg", travaux réalisés pendant les premiers mois de 1835.

Ces deux places ne connaîtront leur nom actuel, place Camille Hostein et place Chevelaure, que plus tard. A l'époque, on disait, peut-être, la grande place car la mairie n'était pas encore construite. On peut aussi avancer le nom de place du marché car un arrêté municipal, du 30 décembre 1837, nous apprend qu'il est interdit d'exposer à la vente des animaux sur la place de la mairie qui vient d' être construite : "La vente des animaux de quelle espèce que ce soit ne pourra avoir lieu que sur la place du télégraphe..."

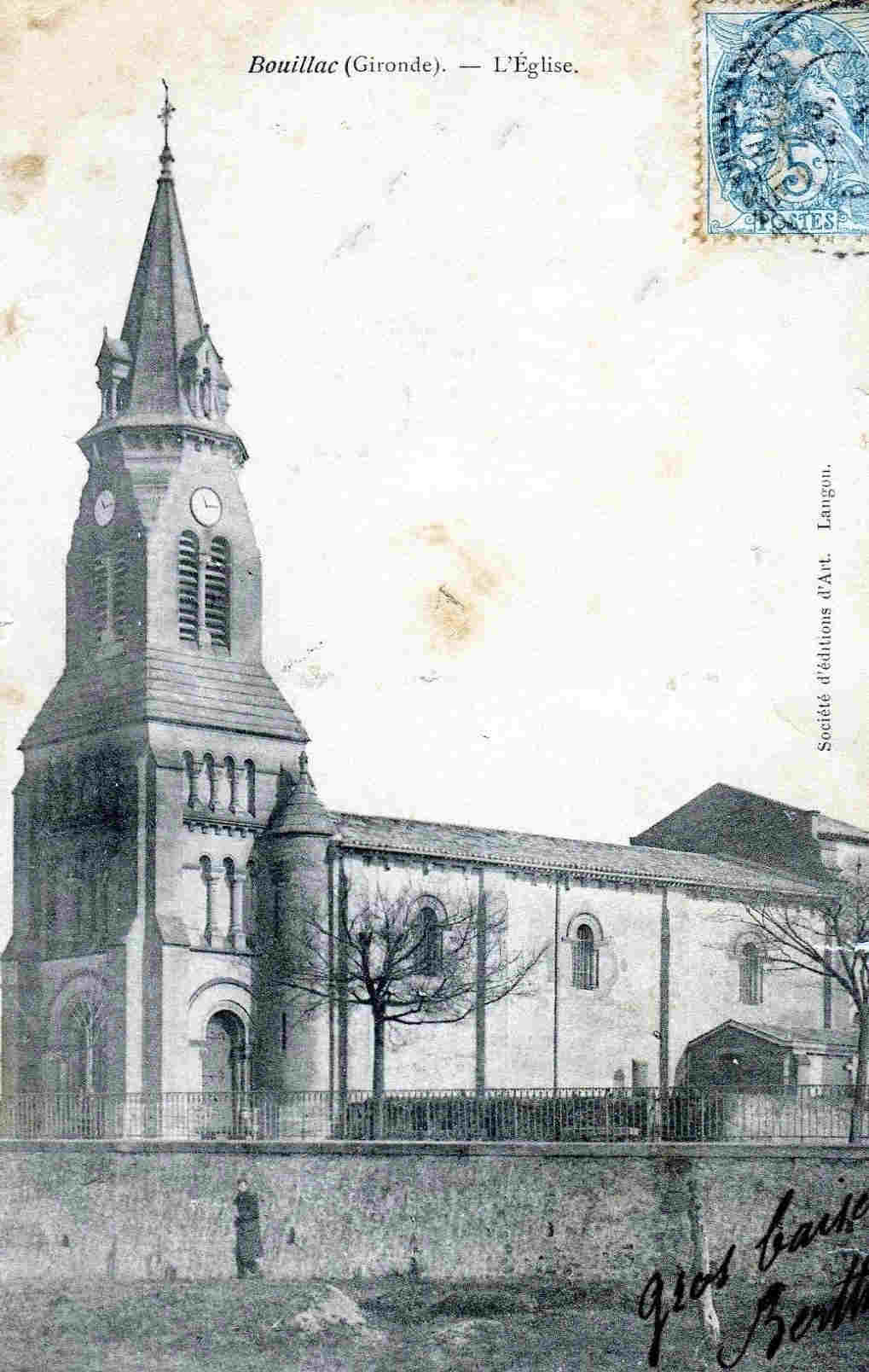

La place Chevelaure était certainement nommée place de l'église, place du cimetière ou place du porge. En 1937, on disait, comme le montre l'arrêté précédent, place du télégraphe car la tour du télégraphe optique occupa la place du Monument aux morts actuel jusqu'en 1855, date de sa démolition. On peut supposer que, pour les bouliacais, elle resta fort longtemps la place du télégraphe !

La place Camille Hostein ou Place de la Mairie

|

|

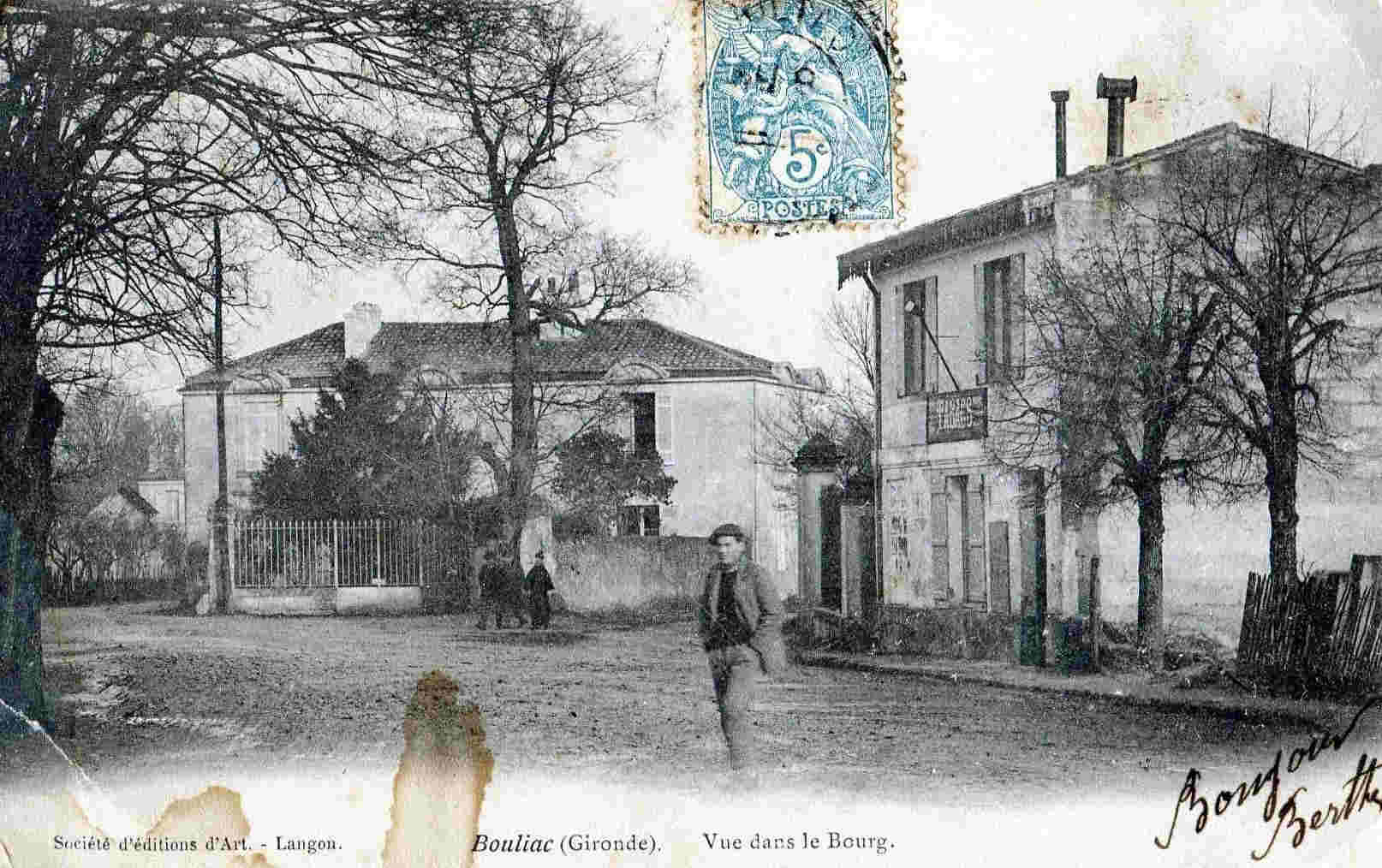

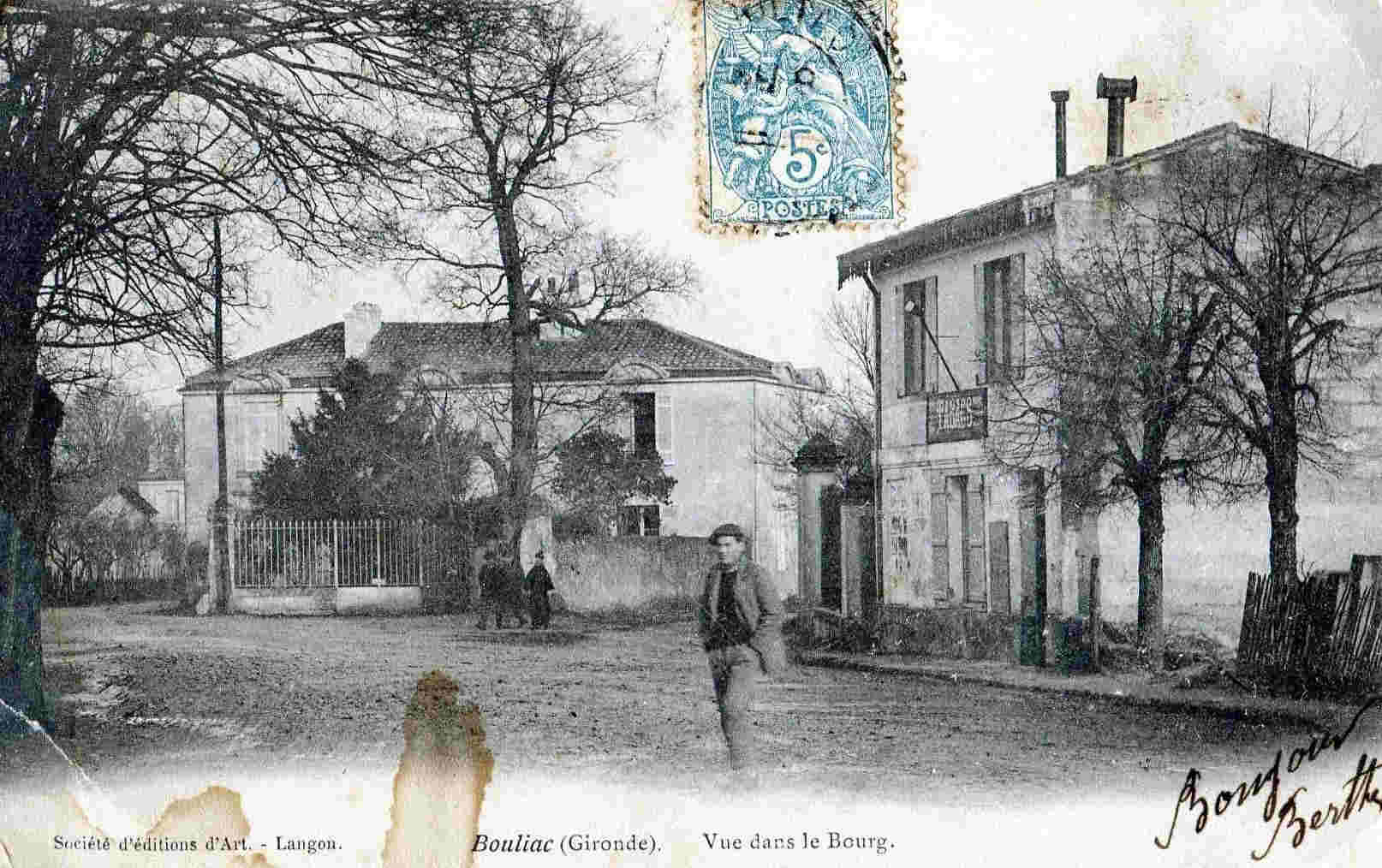

La place côté Nord fermée par la maison

Vettiner 1907

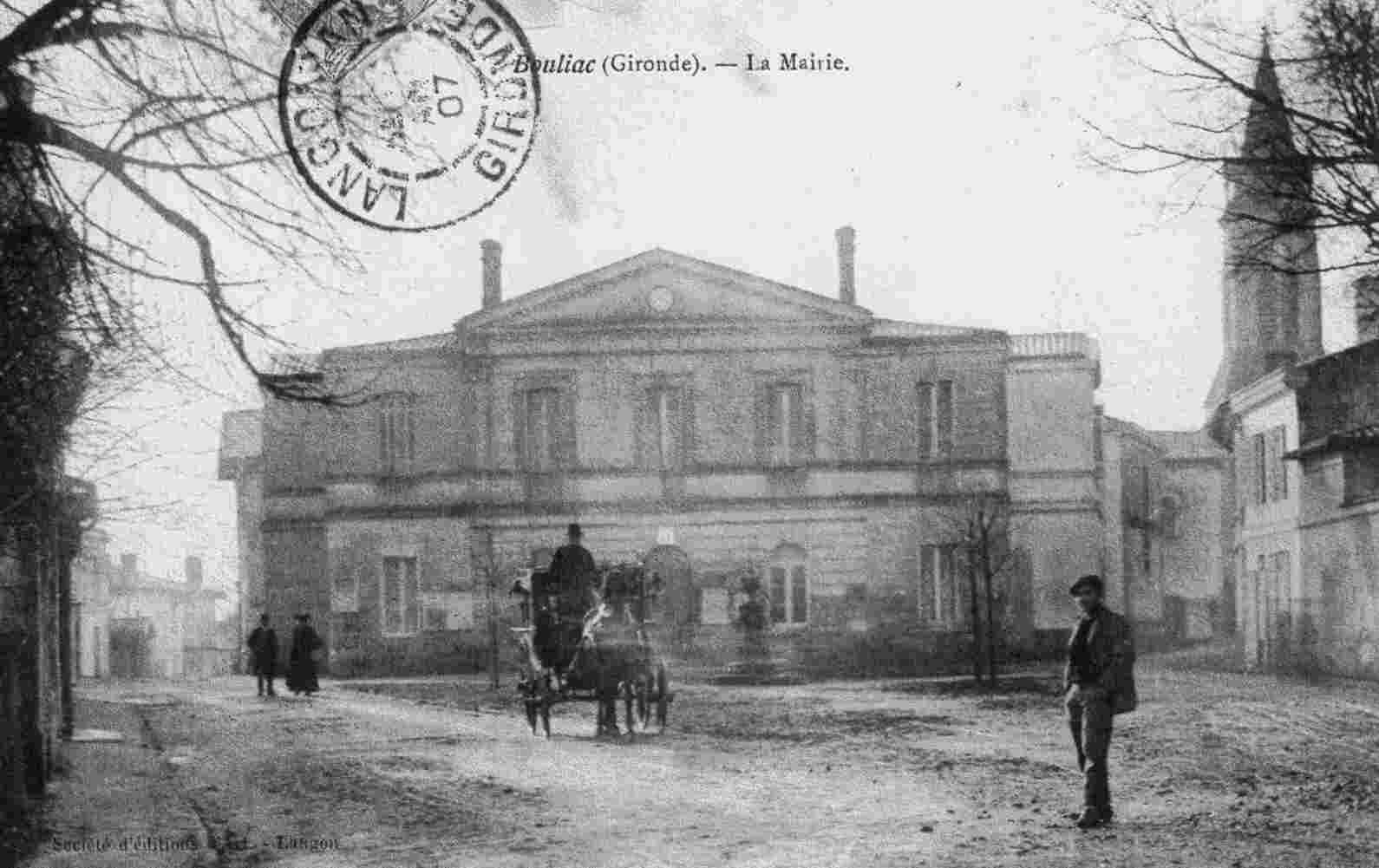

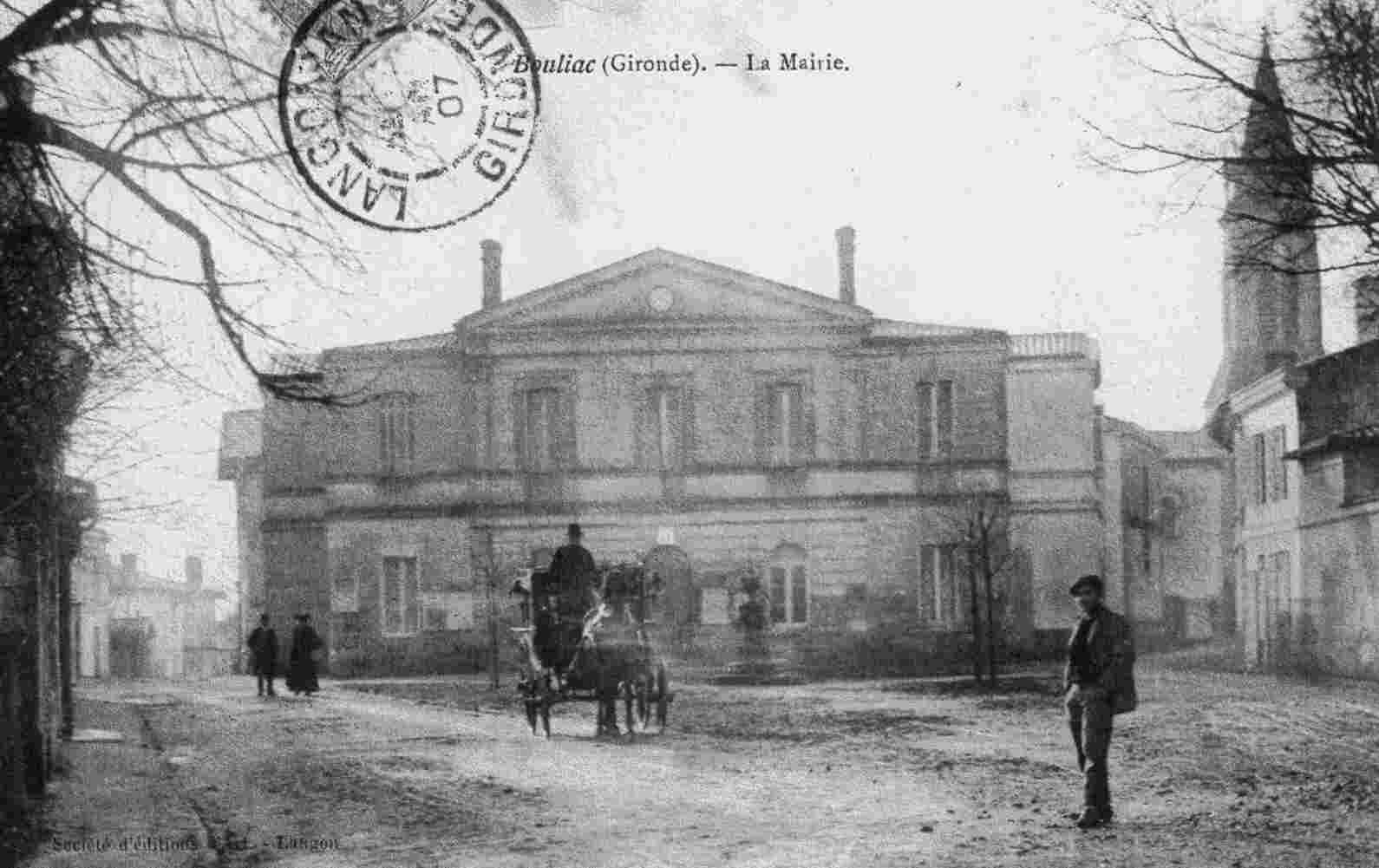

: La place côté sud fermée par la Mairie avec sa fontaine

publique.

A droite : le chemin de Malus, à gauche, l'avenue de la Belle

Etoile

C'est la deuxième mairie que l'on voit sur cette carte.

|

|

|

| Vue de la rue débouchant sur la place Camille Hostein, vers 1910. Sur la droite, derrière le chien, c'est le Café de l'Espérance dont le nom est inscrit sur l'ancre de Marine visible sur le mur. | Vue de la façade de la Mairie, vers 1910, avec à gauche Le Café de l'Espérance. Au centre, on distingue la fontaine publique datant de 1895. |

Le 23 juillet 1895, le maire, Camille Hostein, ouvrit une souscription pour la construction d' "une borne fontaine qui soit un monument" (Abbé Pareau) sur la place centrale de Bouliac.

La structure de cette place n'a certainement pas changé depuis des siècles comme le montre la carte de Belleyme dressée avant la Révolution :

|

|

|

|

|

Tabacs et Epicerie à

l'entrée du chemin de Malus, en 1908, quand Bouliac comptait 721

habitants. A gauche, le gros ormeau devant la maison Vettiner,

récemment abattu.. A droite, la grille en fer forgée de l'ancien

domaine de Manières.

|

|

Le 25 mai 1890, "M. de Buhan propose la construction sur la place publique d'un piédestal destiné à recevoir une croix. Il déclare qu'il prend à sa charge tous les frais occasionnés par ce travail. Le Conseil adopte cette proposition..." qui sera soumise au préfet.

La place de la Mairie deviendra place Camille Hostein le 13 août 1916 : ""En raison des services rendus par M. Hostein ex-maire décédé, qui a rempli ses fonctions pendant 21 ans avec un zèle et un dévouement inlassables, M. le maire propose au Conseil de donner son nom à la place de la Mairie qui désormais sera appelée Place Camille Hostein ; cette proposition mise aux voix a été acceptée à l'unanimité."

Je me souviens... du 24 août 1944

Anne-Marie Serre-Simounet

Merci à Maria Guttierez- Signouret qui m’a aidé de ses propres souvenirs.

Le 24 août 1944, veille de la Saint Louis ….

Ce soir là nous allions fêter traditionnellement la fête de mon grand-père, Louis Brochard, qui habitait rue de l’ Eglise. Mon père, André Serre, et mon oncle Roger Guestaux ( bordelais réfugié chez nous, 10 Place Camille Hostein) s’apprêtent à traverser la place de la mairie, portant deux tartes aux prunes pliées dans des torchons. Ma mère Mimi et sa sœur Jeannette se sont appliquées à les confectionner avec les prunes du jardin ! Arrivés au portail, sur la place ils découvrent, soudain, des allemands surexcités et fusils à la main, alignant le long du mur de la mairie une dizaine d’hommes ( dont Louis Brochard, Robert Thibeau et Gérard son fils aîné, le mari de l’institutrice, Mr. Arramon , « le petit Naud », entre autres). Sans perdre de temps, flairant le danger, mon père et mon oncle rebroussent chemin et nous empêchent de quitter la maison. L’ inquiétude et la peur nous serrent l’estomac ! Plus question de déguster les tartes ! Dans son affolement, Jeannette aurait jeté des cartouches dans le feu de la cuisinière ! Mon oncle la traitant de folle ! Mais elle a vu un jeune homme déboulant du jardin de la Poste pour traverser notre jardin et s’échapper dans la côte de Berliquet ( aujourd’hui Rue Louis Brochard) . Nous comprendrons plus tard que ce jeune était un FFI recherché par les Allemands qui, en représailles, avaient pris les dix otages avec l’intention de les exécuter avant de quitter le village.

Sur la place l’atmosphère est lourde… Ma grand-mère, affolée , vient apporter sa veste à mon grand père avec sa carte d’identité ! Mr. Grandvallet, le propriétaire d’ Hauterive, discrètement, a pu jeter dans les lauriers de sa cour un petit drapeau et un revolver que le petit Naud avait dans sa poche. Maria se souvient que des mitraillettes et des bidons d’essence sont installés à la sortie du bourg place Chevelaure. Il faut rappeler que les Allemands sont aux abois et prêts à quitter la région. Quelle terrible intention les anime ?

Heureusement pour tous, Madame Annie Granvallet, qui est d’origine Allemande, peut parlementer avec l’officier et elle réussi à le convaincre de libérer les dix hommes . Un grand merci à ce couple !

Avons-nous dégusté les tartes aux prunes ? J’avais juste sept ans alors et j’ai surtout le souvenir d’une grande frayeur et d’une panique générale . Je suppose que, malgré tout, elles étaient succulentes.

La place Chevelaure , autrefois place du télégraphe

Pourquoi place Chevelaure ? L'abbé Pareau nous donne l'origine de ce nom.

"Le 10 août 1852, mourut à Bordeaux, M. Chevelaure, ancien capitaine au long cours. N'ayant de parents à aucun degré, bien qu'il fut le dixième enfant de sa famille, il lègua ses biens à ses serviteurs, aux pauvres et à Dieu. De ce fait, son domaine de la Matte, situé vis-à-vis de l'ile d'Arcins, devint la propriété indivise de la Fabrique et du Bureau de bienfaisance." Le domaine de la Matte ou de Lannegrasse, situé sur la commune de Bouliac, s'étendait sur 3 hectares, 31 ares, 27 centiares et était estimé à 20 000 francs. Le testament olographe du 1er février 1850 stipulait : "Je donne et lègue, à titre particulier, à la Fabrique de l'église de Bouliac mon domaine de la Matte, situé sur la commune de Bouliac, pour que la moitié des revenus soit employée pour les besoins de l'église et l'autre moitié au soulagement des pauvres de la dite paroisse..."

Le

15 février 1853,

le conseil reçoit communication d' un extrait du testament de M. André David

Chevelaure et accepte ce legs qui sera reçu après l'autorisation préfectorale.

Le 29 août 1853 un décret impérial autorisa l'acceptation des

legs pieux faits par David André Chevelaure. Le

17 septembre 1853, le legs fut

délivré à H. Cardonnel, agissant comme adjoint du maire, et à J. Castaignet,

agissant comme trésorier fabricien.

Qui

était ce J. Castaignet dont on lit souvent le nom sous la plume de l'abbé Pareau

?

"J; Castaignet, boulanger de son état, possédait par sa femme, fille de

l'honorable M. Laumet, le domaine Delor. Plusieurs d'entre nous se souviennent

de sa haute stature et de sa force herculèenne. Atteint dans sa vieillesse d'une

paralysie partielle qui lui ôta l'usage de la parole et non la faculté de se

promener, il ne fit plus entendre que le monosyllabe : "Tu-tu !" que l'on

supposait être l'abréviation du mot encore peu académique : "F...tu". Sa belle

fortune s'est fondue entre les mains de son fils, comme se fond au someil la

blanche neige. Les propriétés dépendantes de Delor sont allées à des mains

diverses, et Delor, dont le château date de 1875, appartient à M. Fraidier.

Vue superbe ; vignes blanches ; agréments de plantation récente ; à cent mètres

environ au sud du village."

Qui

était H. Cardonnel agissant au nom du maire ?

"H. Cardonnel, ancien principal de collège universitaire, d'une taille haute,

élancée, avait gardé la raideur peu sympathique du régent. Il était absolu dans

ses idées, peu flexible dans sa volonté, mais doué d'une belle intelligence, et,

au surplus, ce qui importe surtout, très serviable, très honnête. Il possédait,

à l'est du village, le Domaine de Berliquet, devenu, depuis sa mort, la

propriété indivise de Melle Annette Cardonnel et de Mme Ducau, sa soeur cadette.

Petite maison de maître, quelques ombrages, prairies, vignes rouges, arbres

fruitiers très nombreux, bon crû de vin, de cerises et de pêches."

Le

domaine de la Matte fut affermé par M. Castaignet et produisit pendant tois ans

un revenu net de 900 francs. A la fin octobre 1856, la Fabrique décida de vendre

le domaine car les propriétés avaient alors une grande valeur. M. Honoré

Berniard, négociant à Bordeaux Cours du Trente Juillet n° 18, proposa d'acheter

le domaine à 26 000 francs, payables comptant. Le 21 décembre 1856, la

proposition fut adoptée par la Fabrique et le Conseil. Peu après, M. Vincent

Barraud (dit Fréreaud) de Carignan, fit une offre de 30 000 francs. Le 4 janvier

1857, la Fabrique et le Conseil choisirent l'offre de M. Berniard pour respecter

leur engagement précédent. La discussion fut certainement mouvementée comme le

montre le compte rendu de la séance : " Après un examen scrupuleux et une

discussion approfondie pendant laquelle tous les membres présents ont été

entendus, le Conseil est d'avis

1° qu'il y a lieu de refuser péremptoirement l'offre faite par le dit Vincent

Barreaud

2° qu'il accepte l'offre faite par M. Joseph Marie Honoré Berniard."

Les 26000 francs furent placés à 3%. Laissons la conclusion à l'abbé Pareau

: " la fabrique et le Trésorier des pauvres touchent annuellement chacun un

revenu de 638 fr. Je voudrais avoir une lire d'or pour chanter le grand chrétien

Chevelaure, le Bienfaiteur des pauvres et le BIENFAITEUR DE DIEU."

Malheureusement pour nous, il ne dit pas un mot sur les raisons du refus

péremptoire du Conseil à l'offre de Vincent Barreaud !

La place du télégraphe changera de nom, le 10 septembre 1876, par décision du conseil municipal : elle deviendra "Place Chevelaure en souvenir de Monsieur Chevelaure, ancien propriétaire dans la palus, le généreux bienfaiteur des pauvres de l'église de Bouliac."

Le télégraphe optique de Chappe à Bouliac et le télégraphe municipal

|

Rappels

historiques

La Convention, le 4 août 1793, décrète la création de la première ligne de télégraphe entre Paris et Lille. La réussite de la ligne de Paris-Lille permettra d'envisager la création des lignes suivantes. |

Cette tour, premier relais de la ligne Bordeaux-Bayonne, est située à Gradignan dans le parc de l'Institut des Jeunes Sourds. Elle a fonctionné de 1823 à 1853. Elle faisait partie des 110 stations de cette ligne. On peut imaginer une tour identique occupant l'emplacement actuel du Monument aux Morts. Imaginons... car les archives communales ont perdu toute mémoire de cette tour ! |

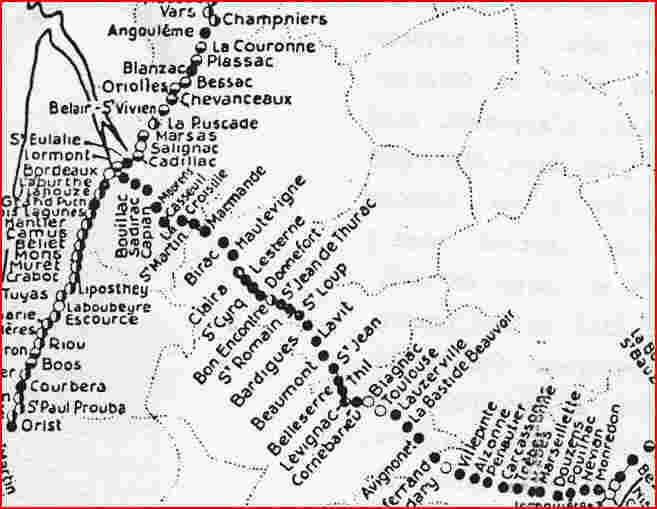

En 1834, est créée la ligne du Midi qui relie Bordeaux et Narbonne. En 1840, elle sera prolongée jusqu'à Perpignan et Avignon. La station émettrice est portée par la tour de l'église Saint-Michel. Le premier relais de cette ligne est placé sur la place Chevelaure qui donne une visibilité parfaite sur Saint-Michel (le jour et par temps clair !). Le relais suivant est situé à Sadirac. Le premier télégraphiste de Bouliac fut

Antoine Cazaux. C'est le premier "télégraphier" de notre commune ! Les deux derniers télégraphiers, en avril 1853 étaient : Cazaux et Reaux. Fin 1844, commencent les travaux de la première ligne télégraphique électrique Paris-Rouen qui marque le début du démantèlement du télégraphe optique, ligne après ligne. La tour de Bouliac a disparu en 1855 après l'abandon de cette ligne en avril 1853. "... le prix de la vente fut consacré à la plantation des ormes que nous voyons aujourd'hui. La place Chevelaure et le télégraphe optique vus par l'abbé Pareau

"Sur cette place s'élevait la tour d'un télégraphe aérien. Le premier

télégraphiste de Bouliac fut M. Ant. Cazeau, dont la fille, Mme Herminie

Bouluguet, habite le village. J'attire l'attention du lecteur sur l'adjectif égrigné qu'il aura bien du mal à trouver dans un dictionnaire. Il est mentionné dans une analyse du patois rochelais de 1780 qui indique que le verbe égrigner signifiait : écailler, écorner. On l'a retrouvé dans les expressions grigner les grenons (froncer les sourcils) et grigner des dents (grincer des dents). |

Sur ce tableau de

1850, on perçoit, à gauche, la tour Saint-Michel, terminée par la station du

télégraphe optique qui laissera sa place à la flèche qu'on voit en 2009.

La tache éclatante, au centre du tableau, a été produite par le flash de

l'appareil photographique;

Extrait d'une carte montrant Bouillac

(!) et Sadirac

en tête de ligne.

Victor Hugo a vu le télégraphe de la tour Saint-Michel en 1843

Le 18 août 1850, le Conseil demande le paiement du terrain sur lequel la tour du télégraphe a été construite.

Le 10 novembre 1850, "le Conseil vote la somme de 50 francs pour la plantation d'arbres sur la place du télégraphe. M. Papon est chargé de l'exécution de cette plantation."

Le 18 novembre 1850, le Conseil cède "le terrain pour le mur de soutènement que bouluguet Antoine doit faire construire pour un passage à son jardin, à la charge pour lui de bien entretenir ledit mur."

Le 23 août 1855, le Conseil décide que les matériaux provenant de "la démolition de l'ancien télégraphe seront vendus à l'adjudication et que le produit de la dite vente sera affecté à l'embellissement de la place sur laquelle elle est construite, d'après les plans qui seront arrêtés plus tard."

Le 7 octobre 1855, le Conseil charge M. Papon de préparer la vente des matériaux de la tour du télégraphe.

Le 30 mars 1856, le Conseil confie à M Badé l'entretien des arbres nouvellement plantés sur la place du télégraphe et la jouissance du terrain sur lequel ils sont plantés pendant une année ...à la charge pour lui de ne semer qu'à un mètre de distance de chaque arbre dans tous les sens."

Je me souviens...

Sur la carte postale ci-dessous, on voit entièrement la place Chevelaure, avant la construction du Centre Culturel à la fin du XXème siècle sur la propriété Bouluguet. Le gros tilleul , face à l'entrée ouest de l'église, a été déraciné par la violente tempête de 1999. Dans l'angle en bas, à gauche, se trouve le jardin Bouluguet et sa vigne où j'ai eu le plaisir de faire les vendanges plusieurs fois. Le repas de midi était contraire à toutes les règles diététiques actuelles; les verres ne restaient jamais vides car le maître de maison, Charles Caillé ancien secrétaire de la mairie de Bouliac, avait la bouteille généreuse. Le repas se prolongeait jusqu' à 5 heures, les vendangeurs descendaient vers les rangs de vigne d'un pas incertain et le verbe haut ! Le soir, mon beau-père André Serre, rejoignait sa maison, la maison de Jacques Barbe n° 10 place Camille Hostein, avec une exubérance dont nous connaissions fort bien l'origine !

L'année 1886 est l'année de la grille de la

place Chevelaure !

On la devine sur la carte postale, au-dessus du mur de soutènement des terres de

la terrasse ; elle va occuper le Conseil pendant plusieurs mois. En 2010, elle

est encore là !

Le mur

de la place Chevelaure

Le 9

novembre 1884, le Conseil doit faire face aux problèmes posés par le

terrain situé en contrebas de la place appartenant à M. Caudeyran. En effet, ce

propriétaire se plaint "de ce que son terrain sert de réceptacle de tous (sic)

les vieilles matières que l'on ne peut utiliser, vieux verre cassé, vieilles

poteries..." Il se propose de faire bâtir un mur qui limiterait sa propriété et

celle de la commune, ce qui ferait disparaître les difficultés qu'il a

signalées. Mais, il pose deux conditions : (1) - la commune prendra

à sa charge la construction du mur dans toute sa longueur "de façon à ce que la

place soit régulière, et en ligne droite, M. Caudeyran et la commune se donnant

réciproquement le terrain qui serait nécessaire pour arriver à ce but." (2) -

"M. Caudeyran se réserverait l'entrée de sa propriété sur la place par un

portail de trois mètres qu'il construirait à ses frais à l'angle de la place du

côté du chemin dit de l'hermitage. En échange," il renoncerait, tant pour lui

que pour ses héritiers à élever aucune construction pouvant masquer la place

dans la partie de sa propriété comprise entre le premier arbre existant sur la

place Chevelaure du côté du cimetière et la propriété Bouluguet". Le mur serait

la propriété de la commune. Les conseillers, après examen sur la place, adopte

la proposition de M. Caudeyran.

Sur la carte postale ci-dessus, on peut voir le mur et le terrain de M. Caudeyran, devenu jardin, la propriété Bouluguet et sa vigne, à gauche. Cette propriété sera acquise par la commune à la fin du XXème siécle pour y édifier l'actuel Centre culturel.

Le 8 novembre 1885, le Conseil se rend sur la place Chevelaure "pou voir s'il n'y aurait pas lieu vu l'agrandissement de la place de planter quelques arbres. Après cette visite, le Conseil décide "qu'il sera planté de chaque côté de la place une nouvelle rangée d'arbres...", des ormeaux comme ceux qui sont déjà plantés. M. Sens " fait observer que l'arbre du milieu du milieu de la place, l'Arbre de la Liberté", devrait être changé, cet arbre étant presque mort ou dans un triste état de végétation. Il suggère de le remplacer par un chêne pyramidal et le Conseil adopte cette proposition.

Le 15 août 1886, le Conseil est invité par le maire à prendre une décision au sujet du bahut en pierre et de la grille en fer à placer au-dessus du mur qui soutient les terres à l'ouest de la place (bahut désigne la partie supérieure d'un mur en dos d'âne pour l'écoulement des eaux). Deux devis sont étudiés, un pour une construction en pierre de Saint Macaire (1200 francs), l'autre en ciment (1100 francs environ). Après discussion, le Conseil renvoie à l'année prochaine la construction de ce bahut en mentionnant la possibilité d'une souscription qui allègerait la dépense à la charge de la commune.

Le 26 septembre 1886, Eugène Bouluguet, au nom de la famille qui est propriétaire d'une portion du mur sur lequel devra être posé la grille, ne s'oppose pas à la pose de cette grille mais il demande que lui soit réservé, dans cette grille, une porte d'entrée lui donnant la possibilité de créer une nouvelle entrée sur le côté est de sa maison. Il s'engage à payer la grille qui sera posée sur son mur et qui restera sa propriété. Le conseil doit choisir définitivement une des deux propositions présentées le 15 août 1886 : la pierre (1300 francs environ ou le ciment (600 francs) ! Après discussion, la solution ciment est retenue : la construction de la banquette sera confiée à M. Brun aux meilleures conditions possibles comme prix et garanties.

Le 18 décembre 1886, le Conseil doit "décider quelle barrière ou grille en fer il y a lieu de faire poser au-dessus du mur de la place Chevelaure. Le maire rappelle que l'actuel treillage mécanique a été posé provisoirement et propose au Conseil de suspendre la séance "pour aller sur la place Chevelaure se rendre compte de ce qu'il y aurait à faire." Sur place, M. Bourgès propose de poser un socle en pierre sur le mur car, pour lui, une grille "produirait un effet désagréable à l'oeil." Le maire lui oppose une dépense trop lourde car le mur a plus de 60 mètres de longueur alors que celle pour le socle et la grille s'élèverait à quinze cents francs environ. Après discussion, le Conseil renvoie la question à une autre séance car il n'y a pas urgence.

Le 26 décembre 1886, le Conseil examine les quatre soumissions déposées pour la construction de la grille. Celui de M. Crémier se révèle le plus avantageux : 13 francs le mètre, y compris la porte pour M. Bouluguet !

|

|

Le 15 mai 1887, le maire informe le Conseil "que la grille qui a été posée sur le mur de la place Chevelaure est achevée et en place et qu'une commission sera nommée pour la réception de ce travail."

Sur la carte postale à gauche, vous pouvez admirer, en 2010, la grille en fer forgée sortie des mains de M. Crémier, forgeron à Bouliac en 1857. Ses 153 ans l'ont laissée presque intacte ! En contrebas, le terrain de M. Caudeyran qui deviendra propriété de M. Balzer. Au début du XXème siécle, les bouliacais allaient "à Balzer" se débarrasser de leurs ordures à pleines brouettes, ce qui faisait le bonheur des rats des villes et des champs! |

Le 6

novembre 1887, le Conseil décide le remplacement de l'arbre de la

liberté, le chêne pyramidal planté en 1885, par un un nouveau chêne pyramidal.

Commentaire : D'après mon beau-père, André Serre, la mort de l'arbre de la

liberté aurait été provoquée par des interventions malveillantes des

anti-républicains. Ce n'est pas impossible mais les preuves manquent !

La place Chevelaure, dans une trentaine d'années, va connaître un grand bouleversement : la disparition du cimetière qui entoure l'église depuis plusieurs siècles.

Pour connaître l'histoire de la suppression du "dortoir des morts", reportez- vous à la page Les deux cimetières de Bouliac.

Sur la carte postale ci-dessous, on perçoit très nettement le mur, le bahut et la grille qui ont retenu l'attention du Conseil pendant l'année 1886. Remarquez que Bouliac, encore une fois, voit son nom déformé !

Le télégraphe municipal

Il est né bien plus tard, à la fin du XIXème siècle : le 23 octobre 1892, grâce au maire M. Hervouët. Il propose au conseil de voter une dépense de 1200 francs : 240 francs pour 2 kilomètres de ligne, 310 francs pour la ligne sur poteaux, 250 francs pour les appareils et 400 francs pour installation de ce matériel.

Le

20 novembre 1892, le conseil apprend que ce

projet a été adopté par le préfet. Deux problèmes restent à résoudre : le local

et le responsable du service. Mme Reyt, l'institutrice contactée par le maire, a

accepté le service de la manipulation mais "à la condition qu'elle sera

autorisée ... à installer le cabinet de manipulation dans sa cuisine. Ce cabinet

aurait 1,65 mètre sur 1,60 mètre de large, soit 2,60 m2 . La cuisine

ayant une surface de 19,80 m2 , l'institutrice disposerait encore de

17, 16 m2 , surface plus que suffisante pour les besoins du

ménage. Le vestibule de la mairie mis en communication avec le cabinet de

manipulation par un guichet tiendrait lieu de salle d'attente."

Pour le responsable du service, le maire envisage une dépense annuelle de trois

cents francs pour Mme Reyt qui aura pour charges : la réception et la

transmission des dépêches, l'entretien du local pour le cabinet de manipulation,

l'éclairage, le chauffage et le nettoyage du local, des frais de bureau et du

traitement du suppléant ou de la suppléante.

Toutes les dépêches reçues seront distribuées gratuitement dans toute la commune

par une personne, nommée par le maire, qui recevra cent francs par an et ne

pourra s'absenter sans se faire remplacer durant tout le temps réglementaire que

le bureau du télégraphe sera ouvert.

Le 11 février 1893, "la fille Soupire, le facteur municipal engagé pour un an, pour la distribution des télégrammes, refuse de renouveler son engagement. Elle a écrit à la Gérante, Mme Reyt. Celle-ci a trouvé une remplaçante pour le même prix, et Melle Pelleterie a été proposée à l'Administration supérieure."

Le 3 juin 1894, le maire expose au conseil les dépenses relatives aux travaux réalisés dans "l'unique local véritablement central qu'il fut possible de trouver à louer" pour installer le facteur-receveur. Le total de la dépense est de 475,94 francs. Cette réalisation fait suite à une mise en demeure et non à une décision communale. Il rend compte de la souscription lancée dans la commune pour la mise en place du télégraphe municipal : 1363 francs ont été recueillis alors que le total des dépenses a été de 1362,98 francs.

Ainsi, en 1894, Bouliac est doté d'un télégraphe logé à la Mairie et d'un bureau de poste situé sur l'emplacement de l'actuel bureau de 2010. Le premier a disparu depuis longtemps, le second est toujours là, mais après avoir connu d'importantes modifications dans les années 1970.