Alimentation, santé, animaux

Le pain

|

Ce que nous dit l'abbé

Pareau

A propos

du ruisseau du Moulin du Pian , appelé aussi ruisseau du Moulin de

Vergne :

"Ce ruisselet a donc eu des jours de gloire. Ses eaux maigres

aujourd'hui, abondantes jadis, ont fait tourner les meules d'un moulin

désigné par deux noms et qui alimentait de blanche farine toute la

contrée.

* * *

Il y a cinquante ans à peine, les grands et les petits propriétaires,

suivant l'usage des ancêtres, semaient du blé, les premiers pour le

vendre, les seconds pour s'assurer, sans bourse délier, le pain de

l'année , et cette "précieuse dépouille de nos sillons" s'en allait au

moulin à eau, ordinairement à dos de cheval ou de mulet, par l'étroit

chemin de la vallée, ou au moulin à vent, par l'abrupte sentier du

coteau. La farine revenait par les mêmes voies et les mêmes moyens au

modeste logis du petit propriétaire. Il était souvent lui-même son

propre boulanger, pétrissant de grand matin et cuisant dans le four

attenant à la maison, son pain, non pour deux ou trois jours , mais

pour deux et trois semaines . Enfant, je l'ai vu faire dans mon petit

village et dans ma propre famille, et le pain cuit n'était pas la

miche délicate et légère, pas même le pain de dix livres, mais ce

gros pain de dix kilos qu'on ne connaît plus, que nous ne verrions pas

sans frémir, et peut-être sans rougir, sur nos tables. Et certes, il

n'était plus frais, au bout de la quinzaine ou du mois, ce gros pain de

ménage, et néanmoins les estomacs d'alors ne se portaient pas plus mal

que ceux d'aujourd'hui, les santés étaient même autrement florissantes.

Les enfants de la maison, qui dormaient le bon sommeil des anges au

moment de la mise du pain au four, assistaient avec un vif intérêt à sa

sortie, car, à l'entrée du gouffre brûlant, se trouvait toujours, cuite

à point, une friande galette. Ces temps ne sont plus ; on ne sème plus

de blé, du moins à Bouliac et aux environs : personne surtout ne fait

plus pain , et je me plains moins que personne de ce dernier progrès,

car il me serait infiniment dur d'utiliser le four de la cure, comme

l'ont fait sans doute , au siècle dernier, mes prédécesseurs, dont l'un

d'eux le bâtit évidemment pour son usage personnel et non pour celui du

du roi de Prusse.

***

|

|

Extrait de Les Cahiers de l'Entre-Deux-Mers, Mai 1995.

|

Le pain, les prix du pain, les boulangers

Le 21 janvier 1784, une ordonnance des jurats de Bordeaux

interdisait aux boulangers, sous peine d'amende, de faire autre chose

que le pain choyne, le co et le brun.

Le pain choyne était le pain blanc car réservé aux chanoines. Le pain

co était le pain plus ordinaire et le brun de dernière qualité.(Tiré de

la rubrique de Guy Suire, Les mots d'ici, du samedi 10 octobre 2009, du

journal Sud-Ouest)

Les maladies

Il est impossible de connaître la mortalité par maladie de la

population bouliacaise. Cependant, une étude sur la mortalité

épidémique par maladie, faite dans le Rapport annuel présenté au

Conseil municipal de la ville de Bordeaux par le maire en 1890, donne

des informations intéressantes. Toutefois, il est impossible de

transposer ces informations, concernant la ville de Bordeaux, à la

petite commune rurale de Bouliac.

Dans le rapport mentionné, le tableau

est complété par les remarques suivantes: "La fièvre typhoïde est

endémique, à Bordeaux; la mortalité moyenne pendant les 20 dernières

années est d'environ 5 pour 10 000 habitants. La variole, à part

quelques réveils épidémiques, a à peu près complètement disparu. La

diphtérie, le croup et l'anginne couenneuse semblent augmenter. La

rougeole, la scarlatine et la coqueluche sont stationnaires. L'ensemble

des maladies tuberculeuses, qui forment un contingent de mortalité

considérable, ne varie guère non plus."

|

Le saviez-vous ? Sous le

Troisième Empire, le bégaiement était un motif d'exemption pour les

conscrits. Entre 1851 et 1870, un jeune bouliacais fut ainsi dispensé

de ses obligations militaires.

|

La

maladie de la pierre

La plus ancienne

information que

j'ai recueillie est une réponse du maire au préfet, datée du 6

mars 1830 :""pas

un des habitants de la commune de

Bouliac eut été ou fut en ce moment atteint de la maladie de la

pierre."

Quelle est la raison de cet

intérêt pour la maladie de la pierre qui est la plus courante

des pathologies urinaires ? Caractérisée par la formation de

calculs rénaux, elle est appelée de nos jours : lithiase

urinaire. Connue dès l' Antiquité, elle était guérie par

Asclépios à Epidaure, selon la légende.

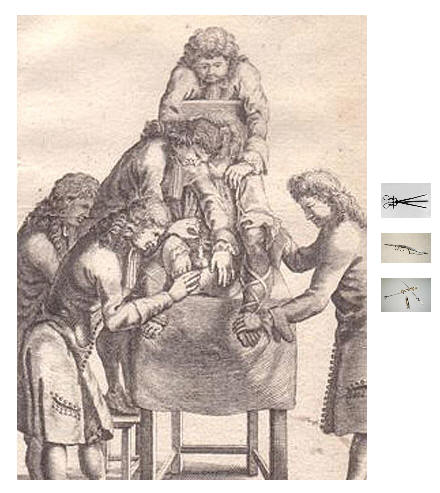

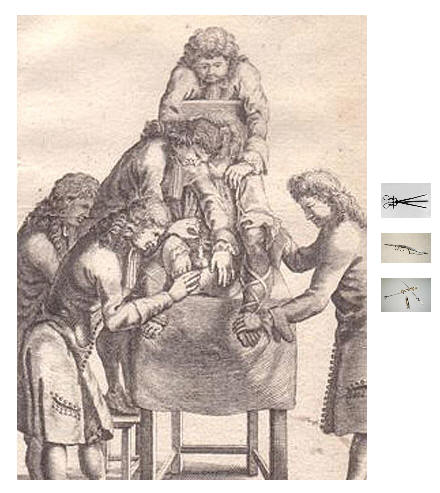

Celse, auteur romain, 100 ans

après J.-C. a codifié l'opération de la taille vésicale dite

taille au petit appareil qui consiste à inciser le périnée, la

prostate et le col de la vessie, en attirant la pierre en

direction de l'incision sous le contrôle digital de deux doigts

introduits dans le rectum "en dépit des cris de la personne

... comme si la détresse du patient ne l'émouvait en rien."

Il soulignait toutefois que cette opération ne devait être

effectuée qu'en cas d'extrême nécessité.

|

|

Mais pourquoi le préfet de la

Gironde, en 1830, s'intéressait-il à la maladie de la pierre ?

Encore une question sans réponse

!

|

|

|

La

variole ou petite vérole

On comprend mieux l'intérêt porté

par le préfet à la variole qui était à cette époque une maladie

redoutable.

La variole ou petite vérole est une maladie infectieuse d'origine

virale, très contagieuse et épidémique.

Elle se caractérise en quelque sorte par un "mouchetage de pustules".

L'éruption est caractérisée par l'apparition de taches rouges sur la

peau, devenant des vésicules, puis des pustules avant de former une

croûte. L'étendue en est variable et reste étroitement reliée à

l'évolution de la maladie (une éruption de plus grande taille est un

critère de gravité). Les lésions sont plus fréquentes au niveau du

visage et des paumes. La lésion est rarement hémorragique (saignante),

mais est, dans ce cas, gravissime.

La variole était un fléau redoutable et redouté. Elle tuait un malade

sur cinq (chez les adultes, près d’un malade sur trois). Quand elle ne

tuait pas, elle laissait souvent un visage grêlé, défiguré à vie. Elle

est toujours restée hors de portée d’un traitement efficace.

. La

variole a tué de nombreux hommes célèbres en France,

dont, entre autres, Hugues Capet et le roi Louis XV.

Jeune fille du Bangladesh atteinte de la variole

en 1973.

|

Historique

Connue dans la Chine ancienne où elle aurait été

introduite en l'an 49 de notre ère, il

est généralement

admis que la variole fut introduite en Europe par les invasions

arabes, à la suite de

l'épidémie de la

Mecque en 572. Cependant plusieurs savants ont aussi

voulu voir la variole derrière l'épidémie qui frappa l'Empire

romain durant le règne de Marc Aurèle, couramment appelée peste antonine. Le fléau s'est ensuite répandu dans

le monde entier, causant, au cours des siècles, d'effroyables pandémies responsables de millions de morts. Elle

est notamment la plus virulente des maladies qui décimèrent les

populations amérindiennes lors de la conquête du Nouveau Monde,

dès son arrivée en 1518.

En Inde, la variole est

décrite dans les livres ayurvédiques. Le traitement curatif ayurvédique passait par l'inoculation d'un "matériau

varioleux" vieux d'un an, issu des pustules de personnes

ayant contracté la variole l'année précédente. L'efficacité

de cette méthode a été attestée par le médecin britannique J.Z.

Holwell dans un rapport au College of Physicians à Londres en 1767.

La première mention écrite de

la variole vient d'un médecin d'Alexandrie, Aaron.

Dès le XIe siècle, les Chinois pratiquaient la variolisation : il s'agissait d'inoculer une

forme qu'on espérait peu virulente de la maladie en mettant en

contact la personne à immuniser avec le contenu de la substance

suppurant des vésicules d'un malade. C'est le premier ministre Wang

Dan qui après la perte

d'un de ses fils de la variole avait convoqué divers praticiens

de toute la Chine pour mettre au point une prophylaxie. Un moine taoïste apporta la technique d'inoculation qui

se diffusa progressivement dans toute la Chine.

Mais ces origines précoces

sont remises en causes par certains auteurs et la première

mention indiscutable de la variolisation apparaît en Chine au

XVIe siècle.

Le résultat restait cependant

aléatoire et risqué, le taux de mortalité pouvait atteindre 1

ou 2 %. La pratique s'est progressivement diffusée le long

de la route de la soie. En 1701, Giacomo

Pylarini réalise la

première inoculation à Constantinople.

La technique est importée en

occident au début du XVIIIe siècle, par Lady

Mary Wortley Montagu,

femme de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Turquie, qui l'apprend

du docteur Emmanuel Timoni (ca 1670-1718), médecin de l'ambassade

de Grande-Bretagne à Istanbul. Diplômé de l'université de

Padoue, membre de la Royal Society de Londres depuis 1703, le

docteur Timoni publie en 1713 dans les Philosophical transactions

de la Royal Society son traité sur l'inoculation. Son travail

est publié de nouveau l'année suivante à Leipzig. À partir de

cette date, les publications sur ce sujet se multiplient,

Pylarino en 1715, Leduc et Maitland en 1722… Elle est

introduite en France plus tard. La première inoculation

véritablement médiatisée est celle pratiquée par le docteur Théodore Tronchin en 1756 sur les enfants du duc d'Orléans. En 1760, Daniel Bernoulli démontra que, malgré les risques, la

généralisation de cette pratique permettrait de gagner un peu

plus de trois ans d'espérance de vie à la naissance. Elle

suscita cependant l'hostilité de nombreux médecins.

Vaccination

de Jenner

Pour la

première fois, des années 1770 jusqu'en 1791, au moins six

personnes ont testé, chacune de façon indépendante, la

possibilité d'immuniser les humains de la variole en leur

inoculant la variole des vaches, qui était présente sur les pis

de la vache. Parmi les personnes qui ont fait les premiers essais,

figurent en 1774, un fermier anglais au nom de Benjamin Jesty, et

en 1791, un maitre d'école allemand du nom de Peter Plett. En

1796, le médecin anglais Edward

Jenner fera la même

découverte et se battra

afin que l'on reconnaisse officiellement le bon résultat de

l'immunisation.

Le 14 mai 1796, il

inocula alors à un enfant du pus prélevé sur la main d'une

fermière infectée par la vaccine (via le contact avec les pis de la

vache infestée), ou variole des vaches (« cow pox »

en anglais). Trois mois plus tard, il inocula la variole à l'enfant,

qui y résista, se révélant ainsi immunisé contre le virus.

Cette pratique se répandit alors progressivement dans toute l'Europe.

Néanmoins, la variole est restée endémique pendant tout le XIXe siècle et n’a progressivement disparu d'Europe

qu’après la Première Guerre mondiale.

En France

En mai 1811, l'héritier impérial a été vacciné contre la

variole par Henri-Marie Husson qui fut immédiatement décoré de la

Légion d'honneur. Il déclara : "Bientôt, nous toucherons à l'époque où

la petite vérole ne sera plus connue que par le souvenir de la terreur

qu'elle inspirait, et par un sentiment de reconnaissance pour la

pratique salutaire qui nous aura délivrés de ce fléau."

Un fléau redoutable comme le montrent les archives de cette

maladie : à Paris, 14000 morts en 1716, 20000 en 1723, 14000 en 1796. A

Bordeaux et dans la campagne environnante, la variole tuait

environ 10% des nouveau-nés avec un nombre équivalent de défigurés,

estropiés, aveugles et "imbéciles".

Napoléon, qui admirait le médecin anglais Jenner, fit réaliser une

expérience sur 50 orphelins militaires avec l'intervention déterminante

du ministre de l'Intérieur Lucien Bonaparte. L'Etat mit alors en place

une politique de vaccination obéissant à deux principes : la

vaccination serait massive ou ne serait pas, elle s'imposerait sans

être imposée. Avec les encouragements fermement exprimés de l'Empereur

, les médecins les plus prestigieux de l'époque et des personnalités

scientifiques importantes, une Société pour l'extinction de la petite

vérole fut créée.

Vaccination contre la variole vers 1820

On vaccina d'abord l'armée, puis les préfets et les maires

organisèrent des campagnes de vaccination et de persuasion des

récalcitrants. Leur tâche était difficile car ils pouvaient publier les

noms des familles frappées par la maladie et ayant refusé la

vaccination mais il leur était interdit de priver ces familles de

certains droits ou de leur imposer un impôt spécial. Contrairement aux

craintes de l'Empereur, l'Eglise, dans une écrasante majorité, soutint

les efforts en faveur de la vaccination. Certains curés profitèrent

même de la cérémonie du baptême pour recommander la vaccination et la

favorisèrent dans les presbytères et les écoles religieuses lors des

séances de catéchisme. Certains curés de campagne allèrent même jusqu'à

pratiquer eux-mêmes la vaccination de façon intensive.

Mais, il y eut des oppositions très vives. Au nom de la

morale, le philosophe Kant déclara que la vaccination constituait pour

l'humanité un "avilissement, puisqu'on introduit en elle une sorte de

bestialité." Certains médecins soulignèrent les dangers de cette

vaccination. Deux d'entre eux, Vaume et Chappon prirent contact avec

les parents dont les enfants auraient été des victimes de cette

pratique préventive. Vaume publia Les Dangers de la

vaccination démontrés qui fut vivement critiqué par le Comité

central de vaccination chargé de suivre la campagne initiée par

l'Empereur. D'autres livres circulèrent: hostiles à la vaccination, ils

propagèrent la peur que l'homme puisse être contaminé par des maladies

animales.

Article publié par le journal Le Monde en 2012

Les

efforts de l'administration napoléonienne furent fructueux :

dès le début du XIXème siècle la

mortalité variolique chuta de 10% à 1%, la

dernière épidémie de variole en France eut lieu

à Vannes en 1954 avec 16 morts pour 73 cas connus ( Le sergent Roger Debuigny

qui rendait

visite à sa famille dans le Morbihan, avait apporté avec lui de

la

soie de

Saigon qui aurait

été contaminée).

Le Comité Central de

la Vaccine crée en 1803 et rattaché à l'Académie

de Médecine en 1820 ordonne les campagnes de vaccination. La

circulaire du 26/08/1880 réserve l'acte vaccinal aux seuls

diplômés ( jusqu'alors les prêtres, religieuses, notables, instituteurs

... avaient prêté leur concours ). La vaccination de bras à

bras restera la plus répandue jusque dans les années 1880. Les

autorités se plaignent du faible nombre d'enfants vaccinifères

- on récoltait sur leurs pustules la pulpe vaccinale servant aux

vaccinations - imputé à l'opposition des familles .Cet obstacle

disparaîtra dans la dernière décennie du siècle suite à l'adoption

d'abord de la "vaccine animale" puis du procédé de

conservation de la pulpe vaccinale qui permettra de s'affranchir

de la présence de génisses lors des séances de vaccination. Si

les vaccinations sont souvent dispensées gratuitement aux

indigents , il s'en faut de beaucoup que la gratuité soit

largement pratiquée. La création d'un service public de

vaccination fait l'objet de débats dans lesquels le statut

libéral de la médecine pèse d'un poids certain . De nombreuses

voix appellent à une obligation vaccinale, seule capable de

venir à bout de populations rétives et peu accessibles à

quelque éducation sanitaire que ce soit. Dans les colonies cette

obligation fut instituée plus tôt qu'en Métropole, ainsi en

1876 en Cochinchine. En 1843, 1858,1880 plusieurs projets de loi

ayant en vue une obligation vaccinale échouent.

Le 15 février 1902 ,la loi sur

la Protection de la Santé publique, en son article 6, rend la

vaccination anti-variolique obligatoire au cours de la première

année de vie ainsi que les revaccinations des dixième et

vingt-et-unième

années.

La vaccination n'est plus obligatoire en France depuis 1979, et les rappels ne sont plus

obligatoires depuis 1984.

A Bordeaux

Les années 1870-1871 ont

été marquées par un accident profond dans la croissance

démographique de la ville...La guerre a sans doute arrêté

l'immigration,

et une épidémie de variole a entraîné une surmortalité très

importante : 8213 décès en 1870 pour 4000 environ dans les

années normales. Cette épidémie n'est pas liée à la guerre;

elle a commencé en 1870 dès le début du printemps."

Bordeaux au XIXème siècle,

Charles Higounet, 1969, page 239.

Remarque : Le tableau de

mortalité épidémique pour Bordeaux, présenté en haut de page, donne les

relevés de 1882 à 1891.

Le service municipal de vaccination a été organisé pour

combattre une épidémie de variole qui a frappé Bordeaux en 1881.

Auparavant, la maladie frappait tous les trois ou quatre ans. En 1870,

le nombre des décès atteint 2070 pour une population de 192000

habitants ( 1077 décès pour 100000 habitants). En 1871, on compte

encore 471 décès causés par la variole mais la maladie disparaît

presque totalement en 1872 1873, 1874 et 1875). Le réveil épidémique se

fait en 1876, et les années 1877 et 1878 connaissent un taux de

mortalité de 122 et 144 pour 100000 habitants. En 1879, la mortalité

tombe à 6 décès pour 100000 habitants, se relève en 1880 (44

décès pour 100000 habitants) et atteindra en 1881 le taux de 198 décès

pour 100000 habitants.

Chaque fois que la maladie frappait, l'administration

municipale organisait un service spécial de vaccination de bras à bras,

avec du vaccin humain, dans des maisons signalées à la population. Mais

la procédure bras à bras soulevait de fortes réticences et les efforts

de la municipalité restaient inefficaces. L'épidémis suivait son cours

naturel et s'éteignait d'elle-même.

En 1881, pour combattre l'épidémie, la municipalité adopta le

vaccin de génisse que l'on pouvait obtenir en grande quantité et qui en

outre, avait l'avantage de ne pas soulever les répugnances ou les

craintes du vaccin humain. Cette innovation permit de pratiquer, en

très peu de temps, un nombre très important de vaccinations. En outre,

l'isolement des malades et la désinfection des linges et des locaux

contaminés contribuèrent à faire disparaître l'épidémie de 1881 très

rapidement.

Mais, une faille subsistait : lorsque l'épidémie était

maîtrisée le système mis en place était abandonné. La population

n'était pas protégée contre une nouvelle épidémie de variole importée

par la voie maritime. Il manquait donc une préservation

permanente de la population.

C'est l'adoption du vaccin de génisse qui transforma la lutte

contre la variole. Dès qu'une épidémie se déclarait, on transportait

immédiatement une génisse dans le quartier concerné pour procéder à la

vaccination des habitants. Le service municipal bordelais a même envoyé

ses génisses dans certaines communes de la banlieue.

A partir de 1881, l'action mise en place porta ses fruits :

en 1882, 34 décès pour 100000 habitants. Le tableau en haut de page

montre que, à la fin du XIXème siècle, la mortalité due à la variole

était en voie de disparition.

A Bouliac

Le 26 juin 1830, le

maire

écrivait, dans une lettre au préfet, "il paraît que les

officiers de santé de mon voisinage s'occupent peu de pratiquer

cette utile découverte à laquelle je le dis à regret les

habitants des campagnes répugnent d'exposer leurs enfants."

Le 30 octobre

1838, l'état des vaccinations,

opérées en 1837, mentionne 11 vaccinations pour 14 naissances

et aucun bouliacais atteint de la petite vérole. Le médecin

vaccinateur était M. Soules de Latresne.

Le 28 février 1839,

les archives du conseil municipal nous

apprennent que les vaccinations de 1838 concernaient 21

naissances et ont donné lieu à 15 vaccinations. Aucun sujet n'était

atteint de la variole en 1838. Les médecins vaccinateurs

étaient MM. Soules et Lacoste.

Prévoyance et mutualité

Elle existe à Bouliac depuis la fin du XIXème siècle.

La Revue de la prévoyance et de la mutualié (1905), dans sa

rubrique des distinctions honorifiques décernées aux sociétés de

secours mutuels, fait savoir que M. Crémier a

reçu la médaille de bronze.

M. Crémier était le père du forgeron qui exerçait encore en 1960;

En janvier 1926, La Revue Philantropique

(n°341) signale que la consultation des nourrissons municipale de

Bouliac a reçu une subvention de 120 francs (Subventions aux Oeuvres

d'Assistance maternelle).

Le

choléra

Maladie

transmissible, endémo-épidémique, le choléra est strictement

limité à l'espèce humaine : il est provoqué par des

bactéries du genre Vibrio et n'a rien à voir avec certaines

infections animales comme le choléra des poules (causé par des

Pasteurella). Originaire d'Asie où il existait depuis des temps

immémoriaux, le choléra a connu plusieurs extensions

meurtrières en Europe, Amérique et Afrique à partir du

XIXe siècle.

Depuis 1960, la maladie a pris une allure bactériologique et

épidémiologique nouvelle, au point que l'on doit opposer

désormais un choléra « actuel » au choléra

asiatique « classique ».

Les grandes épidémies

cholériques

Le choléra, dont le lieu d'origine peut

être situé au Bengale, n'a cessé de sévir de façon

endémique dans le delta du Gange, avec des diffusions plus ou

moins étendues au reste de la péninsule indienne. Durant des

siècles, ses expansions périodiques restèrent limitées à l'Asie

du Sud-Est. À partir du début du XIXe siècle, les

progrès des échanges commerciaux et de la navigation

contribuèrent à sa dissémination, à l'est vers la Chine et le

Japon, à l'ouest vers l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, l'Égypte

et le bassin méditerranéen. L'année 1817 ouvrit la première

des six « pandémies » durant lesquelles le choléra

déferla sur le monde : de 1817 à 1823, l'Asie entière fut

atteinte et l'épidémie s'étendit jusqu'à la côte orientale

de l'Afrique. Les frontières de l'Europe furent atteintes pour

la première fois en 1823 à partir de l'Asie Mineure ; la

Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et finalement

l'Europe

dans son ensemble totalisèrent plus d'un

million de victimes

jusqu'en 1837 ;

simultanément, le choléra atteignit toute

l'Amérique du Nord et l'Australie. La troisième pandémie

ravagea l'Europe et le bassin méditerranéen de 1846 à 1851

avant de gagner à nouveau l'Amérique du Nord. De 1863 à 1876,

le choléra toucha à nouveau l'Europe, mais surtout se répandit,

à partir du bassin méditerranéen, en Afrique jusqu'au

Sénégal et en Amérique du Sud (république Argentine). C'est

à l'occasion de l'épidémie qui frappa l'Égypte, une fois

encore, en 1883, que Robert Koch découvrit le germe responsable :

Vibrio cholerae. Une prophylaxie rationnelle put alors voir le

jour. Elle n'empêcha pas la Russie et l'Europe centrale d'être

atteintes à nouveau de 1892 à 1896 et même, plus tardivement,

en 1902, en 1908, puis lors de la guerre des Balkans et lors de

la Première Guerre mondiale. Cependant, les mesures

prophylactiques finirent par porter leurs fruits ; ainsi la

Seconde Guerre mondiale, malgré l'importance du brassage des

populations, n'entraîna pas de nouvelle extension. Peu à peu,

de 1910 à 1960, le choléra en vint à se cantonner dans ses

zones endémiques d'origine et les épidémies demeurèrent

toujours centrées sur le delta du Gange, avec des fluctuations

en fonction des circonstances locales et des mesures

prophylactiques. Ainsi l'activité incessante des instituts

Pasteur d'Indochine contribua largement à la réduction du foyer

de Cochinchine. D'autres circonstances favorisèrent la

régression en d'autres points : les foyers de la Chine

méridionale par exemple s'éteignirent grâce au blocus des

guerres sino-japonaises.

© Encyclopædia Universalis 2006, tous droits réservés

A Bordeaux

... depuis

l'apparition du

choléra en Europe , le trafic maritime véhiculait l'épidémie...

Trois hôpitaux spéciaux doivent être aménagés pour les

cholériques...les premiers cas de l'épidémie apparurent au

début du mois d'août ; l'épidémie se développe surtout du 20

août au 25 septembre. Sur 341 cas déclarés, il y eut 275

décès, principalement parmi les gens de plus de 50 ans...si l'année

1849 a connu le choléra, qui a provoqué un excédent de 173

décès...Entre 1846 et 1851, la population de Bordeaux...malgré

le choléra, passe de 125 320 habitants à 130 911...La

mortalité bordelaise est irrégulière et reste marquée par des

pointes épidémiques, de choléra notamment, jusqu'en 1855.

Bordeaux au XIXème siècle,

Charles Higounet, 1969, pages 66, 67, 174, 239.

A Bouliac : plus de peur que de mal !

En mai 1832, le conseil

municipal enregistre la possibilité "d'apparition du

choléra" et la nécessité de secourir les indigents ; il

vote une somme de 309 f 46 c "destinée à secourir au

besoin les indigents de la commune atteint de cette maladie."

Fort heureusement, cette provision ne fut pas utilisée.

Le 15 juin 1836, le conseil décida le

recurement des jalles et

fossés de la Pallus "pour éviter des maladies contagieuses."

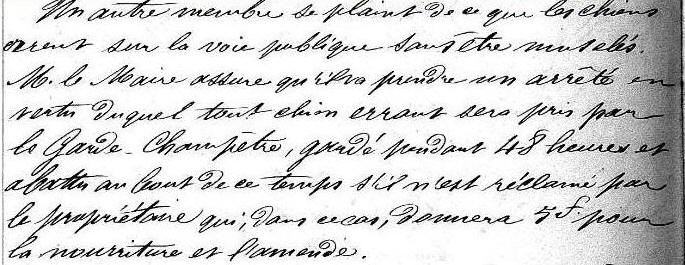

| L'ordonnance

du 27 mai 1845 interdit la circulation des chiens non

muselés, fait obligation du port d'un collier avec une plaque indiquant

le nom et l'adresse du maître. Les entrepreneurs et conducteurs de

voitures publiques ne doivent pas conduire des chiens non muselés Les

marchands forains, industriels, voituriers doivent les tenir attachés

très court avec une chaîne de fer, sous l'essieu de leur voiture.

Défense est faite d'attacher des chiens aux voitures à bras. Les chiens

bouledogues, considérés comme très dangereux, ne peuvent être conduits

sur la voie publique, même en laisse et muselés.En cas de morsure d'un

chien présumé enragé, on appliquera les mesures affichées dans tous les

postes de police.

La loi du 2 mai 1855 a établi sur les chiens une taxe dont le

produit aidera dans l'exécution de travaux municipaux. Cette taxe

ne peut excéder 10 fr ni être inférieure à 1 fr. Chaque conseil

municipal dresse un tarif soumis à l'approbation du conseil général.

Les tarifs ne comprennent que deux taxes : la plus élevée pour les

chiens d'agrément ou servant à la chasse, la moins élevée pour les

chiens de garde. Du 1er octobre de chaque année au 15 janvier de

l'année suivant, tous ceux qui possèdent des chiens sont tenus de faire

une déclaration en mairie indiquant le nombre de leurs chiens et leurs

usages. Ces déclarations sont enregistrées sur un registre spécial tenu

par le maire.

A Bouliac

Le

conseil municipal a connu la loi du 2 mai 1855 au cours de sa

séance du 23

août 1855 et

après avoir délibéré a voté le tarif suivant:

"première classe comprenant les chiens de luxe et de

chasse 8 francs

seconde

classe - chiens de garde

-

3 francs"

|

La rage

Délire furieux, revenant

par accès, généralement accompagné d'horreur pour les liquides et

d'envie de mordre...

La rage est une maladie, particulière aux animaux du genre chien

et chat et contagieuse à l'homme...Son histoire est très-obscure. Elle

paraît cependant avoir été connue de très-bonne heure chez les

Grecs car on a cru en retrouver, des traces dans les écrits

d'Homère et de Xénophon. Hippocrate n'en parle que d'une manière vague.

Aristote, au contraire, la signale avec précision. Mais il faut arriver

à Ceïse pour en trouver une description détaillée et surtout l'opinion

de sa transmissibilité du chien à l'homme, dont les anciens paraissent

n'avoir eu aucune

notion. L'histoire retrace les nombreux ravages qu'elle a exercés à

diverses époques en Europe.

Grand dictionnaire universel du

XIXème siècle, Pierre Larousse, 1866-1877.

En

France, les mesures de police pour préserver des atteintes des animaux

enragés ont été mises en place par l'ordonnance du 27 mai 1845 : elle

obligeait à museler les chiens. De 1845 à 1853, 378 chiens enragés ont

été amenés à l'Ecole vétérinaire. En 1854, après l'entrée en vigueur,

le nombre de chiens enragés recueillis à l' Ecole Vétérinaire fut de 4

; en 1855, il y eut 1 chien ; en 1856, également 1 chien ; de 1857 à

1861 : 0 chien.

Ces nombres montrent l'efficacité de l'ordonnance de 1854.

La rage est une maladie presque constamment

mortelle chez l'homme lorsqu'apparaissent les premiers signes. Les cas

de survie sont tout à fait exceptionnels. En revanche, la vaccination

antirabique pratiquée entre la contamination et l'apparition des

premiers signes est très efficace. Le vaccin a été expérimenté en 1885

par Louis Pasteur sur Joseph Meister, un jeune garçon mordu par un

chien enragé sur le chemin de l'école à Meissengott en Alsace, en

Alsace. Le maître du chien, Théodore Vonné, avait alors abattu la bête

puis mené l'enfant chez le docteur Weber de Villé.

Extrait de Wikipedia

|

|

La rage a-t-elle frappé à

Bouliac ?

Le chien du cultivateur Biguey

a été atteint et a mordu plusieurs animaux en différents endroits de la

commune. Le maire a estimé que l'animal a été trop

tardivement abattu par son maître et que par conséquent "la sûreté

publique exige impérieusement de ne rien négliger de ce que la prudence

peut suggérer ... considérant que la saison des fortes chaleurs

approche ce qui multiplie habituellement les cas d'hydrophobie

parmi les chiens, et qu'il importe de faire exercer une active

surveillance de ces animaux pour prévenir de déplorables accidents

qu'ils pourraient causer ..." Il a donc décidé que tous les chiens de

la commune seraient muselés, qu'il serait interdit de les encourager à

se battre et qu'ils seraient enchaînés à la charrette de leur maître.

|

|

Les

chiens déclarés de la commune

Le relevé le plus ancien concerne la période

1835/1836 : 30

chiens sonrt enregistrés.

En 1872, la

liste des possesseurs de chiens de garde et de chasse comporte 61

propriétaires avec 65 chiens de garde et 12 chiens de chasse.

En 1873, on

relève 65 propriétaires de chiens avec 64 chiens de garde et 13 de

chasse.

En 1877, 76

propriétaires avec 71 chiens de garde et 20 chiens de chasse.

Joachim Touchard, curé de

Tabanac, propriétaire de la maison Vettiner, a déclaré un chien de

garde.

En 1878, 81

propriétaires avec 81 chiens de garde et 19 chiens de chasse

En 1883, 68

propriétaires avec 61 chiens de garde et 21 chiens de chasse.

E

Chiens agressifs et abandonnés

Le

26 août 1829,

l'homme

d'affaires de M. Meslan Laville est mordu par un chien.

Le 12 juin 1838,

Catherine Moulon a

déclaré que "vers une heure du matin étant assise sur la borne de la

grange de Monsieur Vigneral bordant le chemin de servitude attendant

l'arrivée de sa voisine Jeanne Cornet pour s'acheminer à Bordeaux pour

la vente des fruits, le chien de Madame Vve Labariere, propriétaire ...

s'est précipité à l'improviste sur la femme Fradin, l'a renversée,

déchiré ses vêtements et une morsure à l'épaule droite qui à la vérité

n'est pas dangereuse".

Remarque

: On partait à une heure du matin, vraisemblablement à pied, pour aller

vendre des fruits à Bordeaux !

Le 1er octobre 1872,

M. Campagne déclare avoir trouvé sur le ponton des bâteaux à vapeur,

aux Collines, un chien abandonné.

|

C'était à

Bouliac, peut-être !

En hiver

1731, près de Bordeaux, 4 hommes furent attaqués : 1 seul survécut.

|

|

Et la

phitsie ?

De nos jours appelée

tuberculose, elle a fait à Bordeaux 133 victimes en 1891. Maladie

redoutée, car sans remède connu à la fin du 19ème siècle, elle

sévissait également à Bouliac. Un jeune habitant de la commune fut

soigné par le médecin Eugène Vovard par un curieux traitement.

Texte extrait de De

l'emploi du sang comme agent reconstituant dans la phitsie pulmonaire,

publié en 1865, consultable à la Bibliothèque Nationale de France

(Site Gallica)

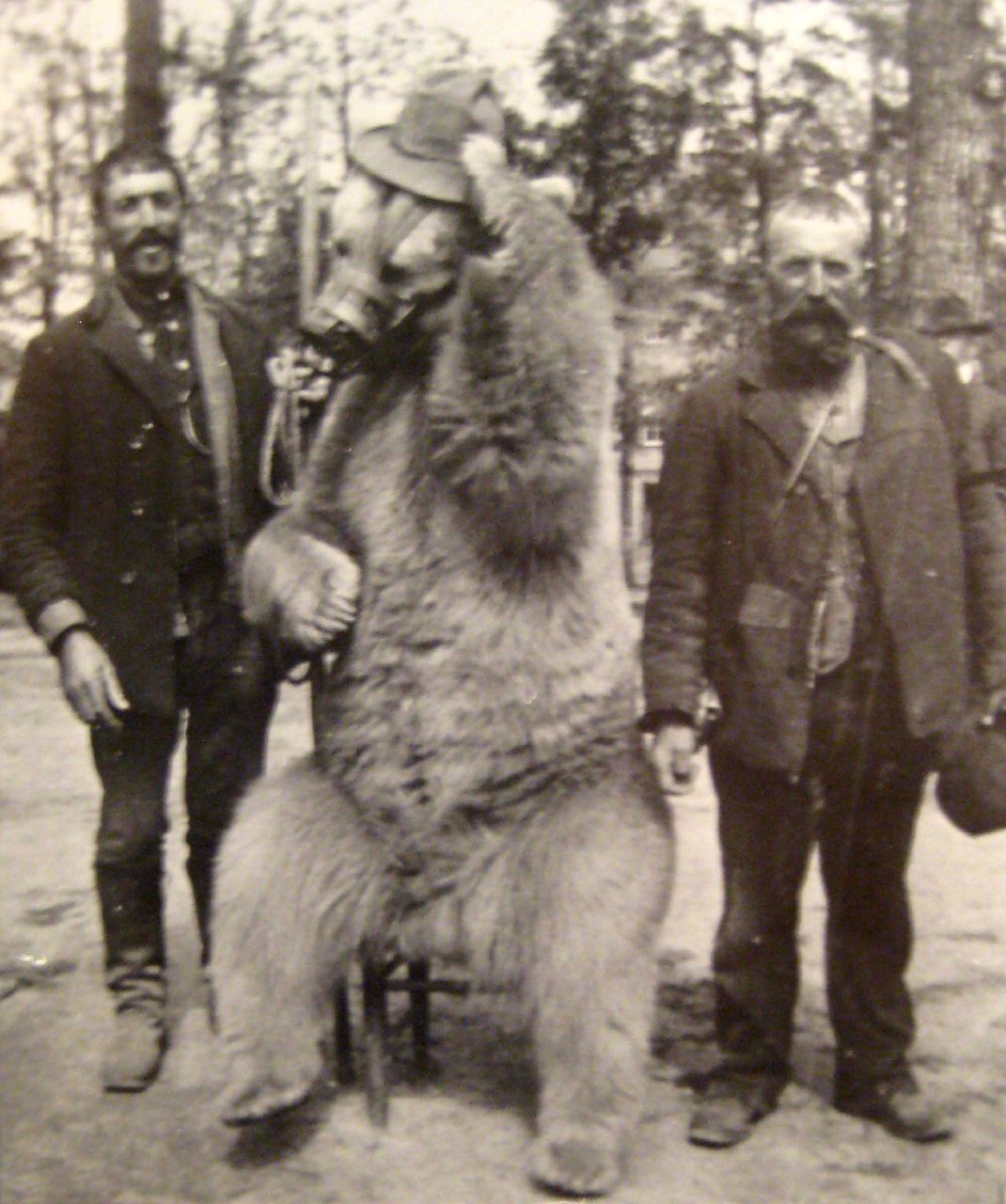

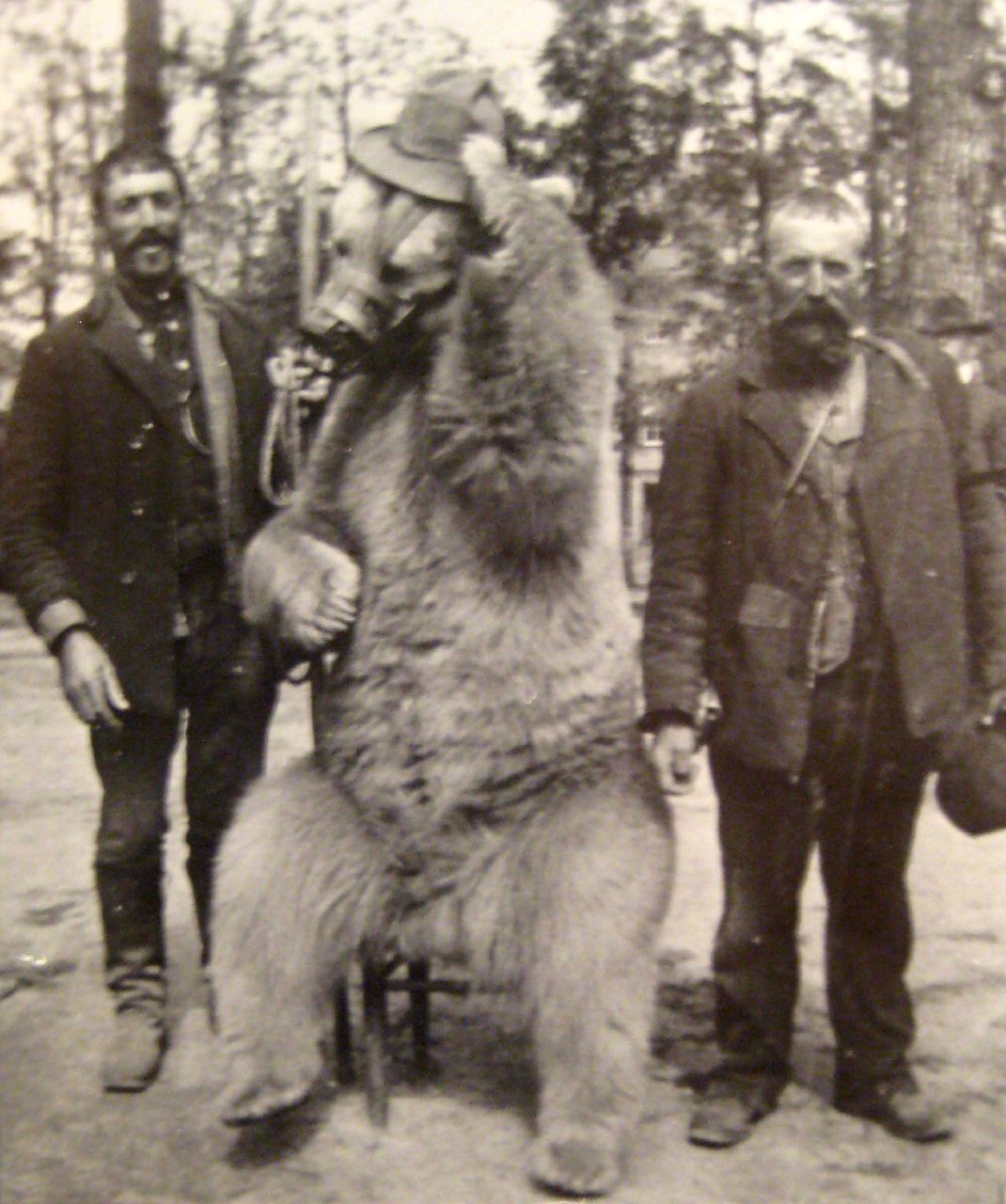

Les chiens, les vaches, les cochons ... et même les ours à Bouliac !

|

|

Des ours à Bouliac ?

Oui, vous avez bien lu

! M. de Buhan, conseiller municipal, les a vus. Le 13 août 1887, il a prié le maire

d'écrire au préfet pour lui demander de décider l'interdiction de

séjour d'une bande de bohémiens établis sur le chemin de Vimeney, entre

Floirac et Bouliac, "avec une quantité d'ours, un de ces animaux même

s'est échappé mais a été repris, ces animaux effraient les chevaux et

peuvent occasionner des accidents. Monsieur le maire de Bordeaux a

interdit le séjour sur le territoire de Bordeaux de ces caravanes

il ne comprend pas que le maire de Bordeaux ne les recevant pas les

communes environnantes qui ont moins que la ville de Bordeaux, des

moyens de surveillance, soient obligées de les recevoir."

|

La lutte

contre la divagation des animaux malfaisants ou furieux" est très

ancienne à Bouliac. On trouve dans les archives communales un arrêté du

2 mai 1844 qui précise que

"pendant la durée des chaleurs il y a danger de laisser sortir et

divaguer les chiens non muselés" et que "déjà plusieurs accidents

sont survenus par suite de la négligence des propriétaires à tenir

leurs chiens à l'attache non muselés." Pour lutter contre ces dangers

le conseil décide une campagne d'empoisonnement des chiens errants, à

partir du 6 mai jusqu'au 1er novembre : "il sera jeté dans les places

publiques et chemins des viandes empoisonnées" et que "Si un chien est

est réputé méchant ou soupçonné d'avoir été mordu par un autre chien

enragé, il sera tenu à l'attache et tous ceux qui seront trouvés en

divagation dans les chemins et champs seront abattus ou empoisonnés."

Le

25 février

1847

arrête: "Tout

habitant de la commune possédant des chiens devra les tenir enfermés et

attachés jusqu'à nouvel ordre. tout chien errant pourra être tué par le

garde champêtre..."

En

1853, le maire ,dans un

arrêté, souligne "que la saison des fortes chaleurs approche, ce

qui (?) habituellement les cas d'hydrophobie parmi les

chiens, et qu'il importe de faire exercer une active surveillance de

ces animaux, pour prévenir de déplorables accidents qu'ils pourraient

causer."

Le 13 août 1876

Les chiens non muselés risquent la mort !

|

|

La commune devait

également lutter contre les animaux qui dégradaient les chemins. Ainsi, le 11 mai 1851, le conseil prend

"connaissance de diverses plaintes au sujet des dégâts qui sont

journellement occasionnés par des troupeaux de bêtes à cornes conduites

par des individus étrangers à la commune qui les laissent pâturer dans

les chemins" et "invite M. le maire à faire exécuter ponctuellement la

loi qui interdit la dépaissance sur la voie publique."

Le 8 juillet 1883, M. de Buhan "se plaint

amèrement de ce que les bestiaux séjournent très longtemps sur les

chemins de la commune et sur le chemin de halage du Bord de l'eau, les

propriétaires font pacager leurs bestiaux qui abîment tous les

accotements, les font tomber, il prie monsieur le Maire de vouloir bien

donner des ordres au garde champêtre pour verbaliser contre les

propriétaires de ces troupeaux de bestiaux qui doivent passer sur les

chemins mais non y séjourner."

|

En 1905, La Revue philomatique de

Bordeaux et du Sud-Ouest, (volume 8, page 80) indique que Bouliac

compte 44 vaches.

|

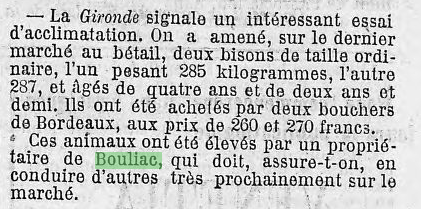

Le Globe (volumes 37 à 38, page 126)

nous apprend que "... en 1876, on avait amené au marché de Bordeaux

deux bisons gras, âgés de 4 et 2 1/2 ans, élevés par un propriétaire de

Bouliac qui avait encore d'autres animaux pareils à vendre aux bouchers

(Journal Officiel, 10 novembre 1876)." |

Les chevaux et leurs

voitures

Les jardinières étaient tirées par un

ou deux chevaux...ou par un âne

Année 1872

Ont

déclaré M. Chalès : 1

voiture à 4 roues et 1 cheval

M. Bouluguet : 1 voiture à 2 roues

Mme Veuve Sussac : 1 voiture à 4 roues

M. Hervouet : 1 voiture à 4 roues et 1 cheval

M. Gardère: 1 voiture à 4 roues et 1 cheval

M. Jurine : 1 voiture à 4 roues et 2 chevaux

M. Giard : 2 voitures chacune à 4 roues et 1 cheval

Année 1873

Neuf noms

sont ajoutés à la liste des chevaux de 1872 et 13 noms pour les

voitures dont celui de M. Baudet débitant au Marais ( l'auberge et

épicerie) et de M. Serre, menuisier, propriétaire d'une "carriole

suspendue pour le service de son industrie".

Année 1876

M. Girard a

déclaré 1 voiture à 4 roues.

Année 1878

M. Deffès a déclaré 4 chevaux de luxe, un vis à vis à 4

roues, un omnibus à 4 roues et un panier-duc à 4 roues.

Voiture vis à vis à 4

roues

Voiture omnibus à 4

roues

Voiture vis à vis à 4 roues

M.

Abria déclare une petite charrette suspendue attelée par une anesse et

M. Moucade une petite charrette suspendue attelée par un petit âne.

M. de Buhan se déclare propriétaire d'un cheval de selle.

Année 1879

La liste

s'est considérablement allongée.

Ont

déclaré M.

Raoux

1 voiture suspendue

M.

Giard

1 voiture suspendue (jardinière) à 1 cheval pour le

service des domestiques et des paysans et le transport des

légumes à Bordeaux.

M. Des Moulins 1

voiture à un cheval(jardinière)

M.

Degans

1 jardinière pour le service de la propriété et de

son épicerie.

M. Arnaud Jean 1

jardinière, au Marais

M.

Avensail

1 jardinière servant à transporter le lait à

Bordeaux

M. Brisson Jean 1

jardinière

M.

Serre

1 voiture à cheval(jardinière) servant à son

industrie

M. Panchaud Bernard 2 carioles à cheval pour porter le pain

M.

Daviaud

2 voitures à 4 roues et 1 cheval servant au labour et aux dites

voitures

MM. Badé et frères 1

voiture à 2 roues et 3 chevaux pour leurs charrettes

M.

Cazaux

1 voiture et un cheval servant pour cette voiture (marchand

épicier)

Année 1893

Une note de

juin 1893 indique qu'il n'y a pas de voitures à 4 roues au Dragon mais

bien 2 voitures à 4 roues. Ces 2 voitures sont la propriété de Mme Vve

Herman Cruse, les deux chevaux seuls sont à porter sur l'avertissement

de M. Frédéric Cruse.

Année 1894

M. Mercier (propriété de M. A. Rodel) déclare un cheval et une

voiture à deux roues.

Façade

Façade Ouest

Le puits

Puits et ruches

Nouvelle pompe

ancienne pompe

Citerne

Le chai