Le

télégraphe optique de Chappe à Bouliac

et le télégraphe municipal

***

|

Rappels

historiques

Il y a bien longtemps on peut

imaginer que les hommes communiquaient à distance en poussant des cris,

moyen limité à la portée de la voix humaine, quelques dizaines de mètres !

Plus tard, avec l'écriture, les messages ont pu franchir de longues

distances grâce au cheval, mais au prix de délais considérables : on sait,

par exemple, que la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789 ne fut connue à

Bordeaux que le 17 par une lettre de Paul Nairac, membre de la Constituante

! Vers 1790, une

diligence pouvait porter un message de Paris à Strasbourg en quatre

jours. En 1799, le même message mettra moins de ...2 heures

!

En 1791, un progrès remarquable fut réalisé. On le doit à Claude Chappe et à

ses frères qui ont inventé le premier télégraphe aérien et optique, le

premier système de télécommunication au monde. Et Bouliac fut, jusqu'en

1855, un maillon de ce système !

Claude

Chappe, dit Chappe de Vert,

est né en 1763, deuxième enfant d'une famille de cinq frères. Après de

solides études, il jouit de rentes qui lui permettent d'ouvrir un cabinet de

physique à Paris.

A la Révolution, il poursuit ses expériences et

grâce à son frère

Ignace, membre de l'Assemblée Législative, il réussit à faire adopter son

invention de télégraphe aérien et il est chargé de construire une première

ligne de Paris à Lille. Elle sera opérationnelle en 1794. D'autres lignes

suivront, mais faute de crédits les lignes seront mises en sommeil ou

même fermées par Bonaparte fin 1800 .

Pour

sauver le télégraphe, Claude Chappe cherche d'autres ressources. A cause des

incertitudes militaires, de nouvelles études sont relancées, mais affaibli

physiquement et moralement par 10 ans de recherches et de luttes, Claude

Chappe se donnera finalement la mort, à Paris, en 1805, à l'âge de 42 ans.

Après la mort de

Claude Chappe, ses quatre frères, notamment Abraham dit Chappe Chaumont,

poursuivront son œuvre pendant plus de 25 ans. Sans eux, l'aventure du

télégraphe qui dura un demi-siècle, de la Révolution à Napoléon III, pendant

la période la plus agitée de l'histoire de notre pays, n'aurait pu avoir

lieu. A eux quatre, ils ont construit le télégraphe optique de Chappe qui, à

son apogée, comptait 553 stations (dont celle de Bouliac) reliant 29 villes,

réparties sur une longueur de 5 000 kilomètres.

La Convention, le 4 août 1793,

décrète la création de la première ligne de télégraphe entre

Paris et Lille. La

réussite de la ligne de Paris-Lille permettra d'envisager la création des

lignes suivantes. |

La

technique

|

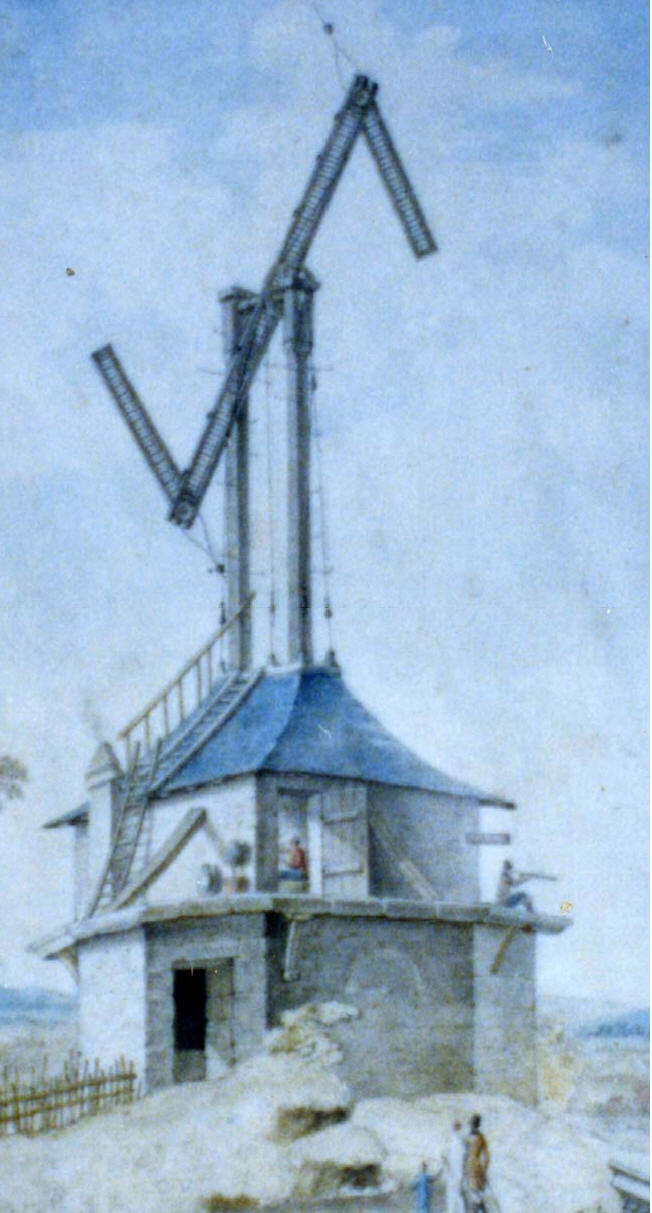

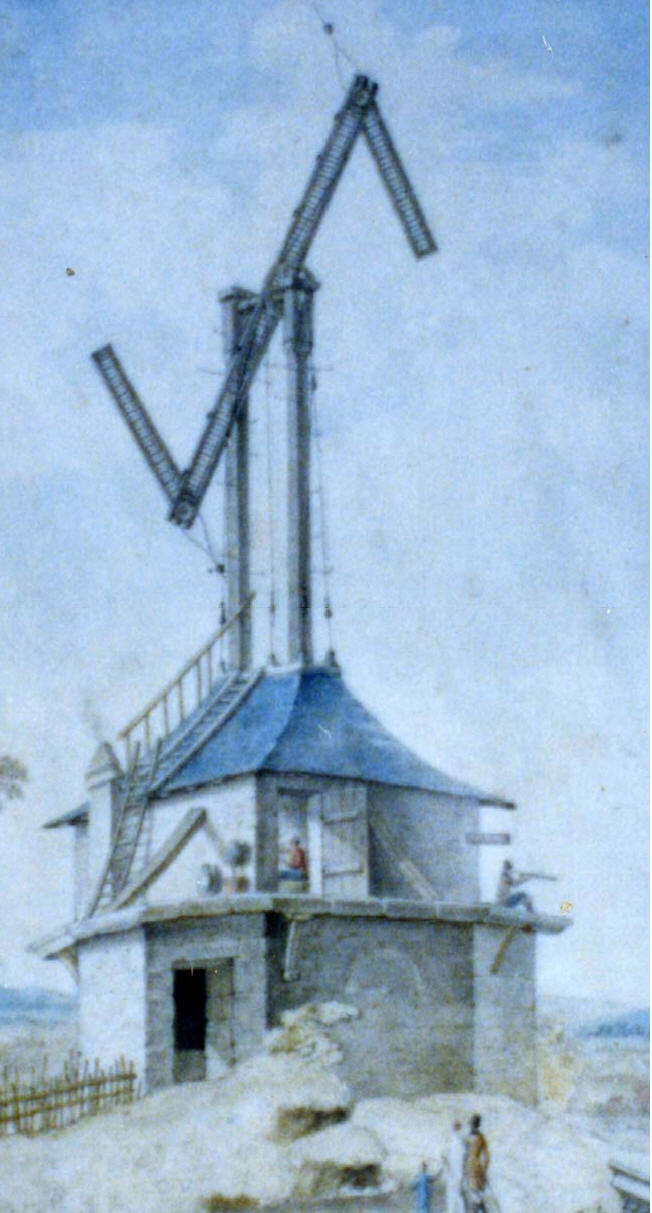

Le télégraphe

optique met en jeu un mécanisme aérien visible de loin, deux lunettes

et l'utilisation d'un code de transmission.

Comme il doit être visible de loin, le télégraphe est placé sur une

hauteur : montagne, colline, ou monument existant tel que clocher d' église,

tourelle de château,... Quand ce n'est pas possible, on le place sur le toit d'

une construction en bois ou sur une tour, carrée ou ronde, sans tenir compte de

l'esthétique : devant l'urgence de la situation, le bois a été le matériau le

plus employé, remplacé par la suite par des constructions en pierres. L'appareil

définitif et complet (représenté ci-contre), appelé poste ou station, comprend

deux parties : une partie visible de loin, et une partie abritée. Cette dernière

est elle-même divisée en deux pièces : l'une d'elle sert à la manipulation des

bras du télégraphe et l'autre de salle de repos aux stationnaires.

La partie mécanique

du télégraphe est constituée

d'un certain nombre de pièces de bois dont les parties les plus fragiles sont en

persiennes afin d'offrir moins de prise au vent.

Les pièces mobiles et le système de commandes sont reliés par des cordages

tendus par des ressorts. Les axes sont en cuivre. Chaque station est éloignée

d'une dizaine de km de sa voisine.

Sur l'image, on

perçoit l'observateur avec une lunette lui permettant de lire la

position des bras de la station voisine et le manipulateur qui reproduit les

signaux que lui dicte l'observateur.

Les télégraphistes ignoraient

totalement la signification du message transmis. Seuls, en bout de ligne, l'

émetteur et le destinataire en avait connaissance. Le directeur de la

station terminale reconstituait la signification du message émis en

utilisant le vocabulaire de traduction des signaux reçus, soigneusement

protégé dans un coffre. |

|

En 1834, est créée la ligne du Midi qui

relie Bordeaux et Narbonne. En 1840, elle sera prolongée jusqu'à Perpignan

et Avignon. La station émettrice est portée par la tour de

l'église Saint-Michel. Le premier relais de cette ligne est placé sur la

place Chevelaure qui donne une visibilité parfaite sur Saint-Michel (le jour

et par temps clair !). Le relais suivant est situé à Sadirac.

Le premier télégraphiste de Bouliac fut

Antoine Cazaux. C'est le premier "télégraphier" de notre commune !

Sur cette ligne, il y avait en Gironde, 7 stations ayant chacune 2

télégraphiers ( sauf Bordeaux qui en comptait 4).

Les deux derniers télégraphiers, en avril

1853 étaient : Cazaux et Reaux.

Fin 1844, commencent les travaux de la

première ligne télégraphique électrique Paris-Rouen qui marque le début du

démantèlement du télégraphe optique, ligne après ligne. La tour de Bouliac a

disparu en 1855 après l'abandon de cette ligne en avril 1853. "... le

prix de la vente fut consacré à la plantation des ormes que nous voyons

aujourd'hui.

La

place Chevelaure et le télégraphe optique vus par l'abbé Pareau

"Sur cette place s'élevait la tour d'un télégraphe aérien. Le premier

télégraphiste de Bouliac fut M. Ant. Cazeau, dont la fille, Mme Herminie

Bouluguet, habite le village.

La

tour fut démolie en 1855, et le prix de la vente des matériaux fut consacré

à la plantation des ormes que nous voyons aujourd'hui.

Pour

assurer sans frais aux arbrisseaux la culture et le gardiennage

nécessaires, la municipalité afferma la place, avec cette condition que les

tendres ormilles seraient l'objet, en temps opportun, des soins voulus, que

même on ne sèmerait ou planterait les légumes qu'à une distance déterminée

de leurs frêles racines. L'heureux fermier, l'ange protecteur des jeunes

néophytes, fut Leli Badé, dont la fille a épousé M. Jules Panchaud. Inutile

de dire que jamais arbustes n'ont reçu, dès le berceau, de plus fortifiantes

caresses. Jamais non plus un potager n'a vu plus riche végétation que cette

place : pois géants, fèves colossales, patates merveilleuses, et les choux

!!..... Malheureusement tout cela poussait sur des débris d'ossements

humains !" .

Au

centre de ce petit cimetière, s'élevait une croix de pierre, légèrement

noircie et égrignée par le temps. Elle avait traversé les jours de la

Révolution. Pourquoi, et par qui fut-elle démolie sous le pastorat de M.

Dubordieu ?

Quels que soient les motifs, et l'auteur que je n'ai pu sûrement connaître,

il faut les blâmer. Démolir une croix, jamais, à moins que ce ne soit pour

la faire plus belle".

J'attire

l'attention du lecteur sur l'adjectif égrigné qu'il aura bien du mal

à trouver dans un dictionnaire. Il est mentionné dans une analyse du patois

rochelais de 1780 qui indique que le verbe égrigner signifiait : écailler,

écorner. On l'a retrouvé dans les expressions grigner les grenons

(froncer les sourcils) et grigner des dents (grincer des

dents).

La

place du télégraphe changera de nom, le 10 septembre

1876, par décision du conseil municipal : elle deviendra "Place

Chevelaure en souvenir de Monsieur Chevelaure, ancien propriétaire dans la

palus, le généreux bienfaiteur des pauvres de l'église de Bouliac."

****

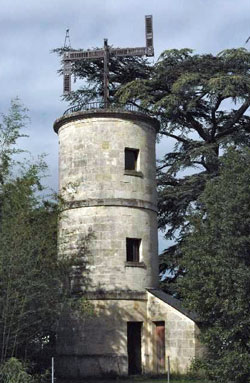

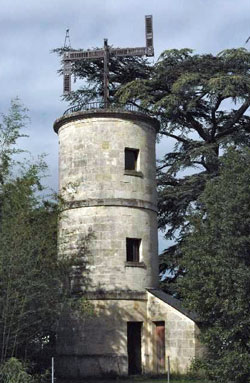

La tour à gauche , premier relais de la

ligne Bordeaux-Bayonne, est située à Gradignan dans le parc de l'Institut

des Jeunes Sourds. Elle a fonctionné de 1823 à 1853. Elle faisait partie des

110 stations de cette ligne.

On peut imaginer une tour identique

occupant l'emplacement actuel du Monument aux Morts. Imaginons... car les

archives communales ont perdu toute mémoire de cette tour ! |

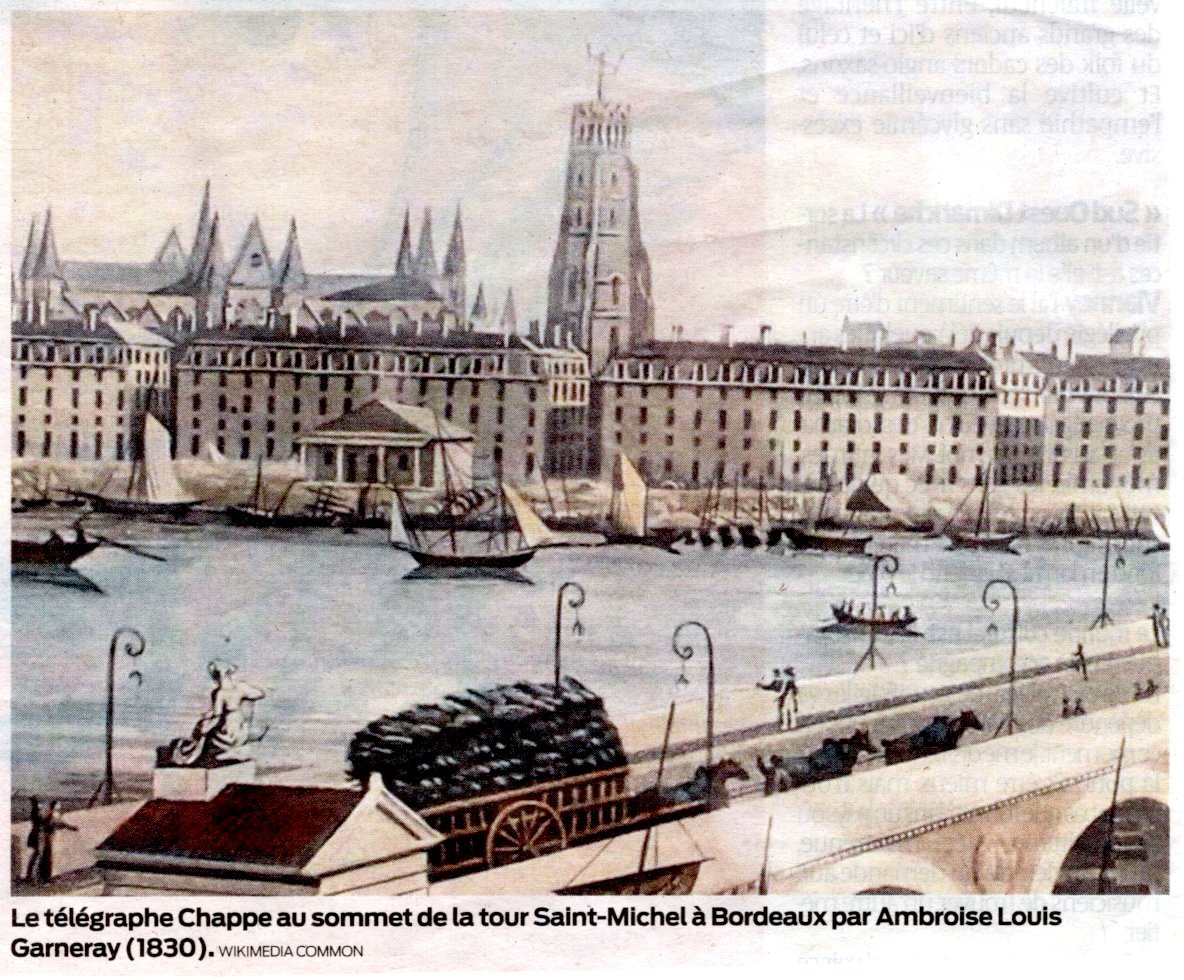

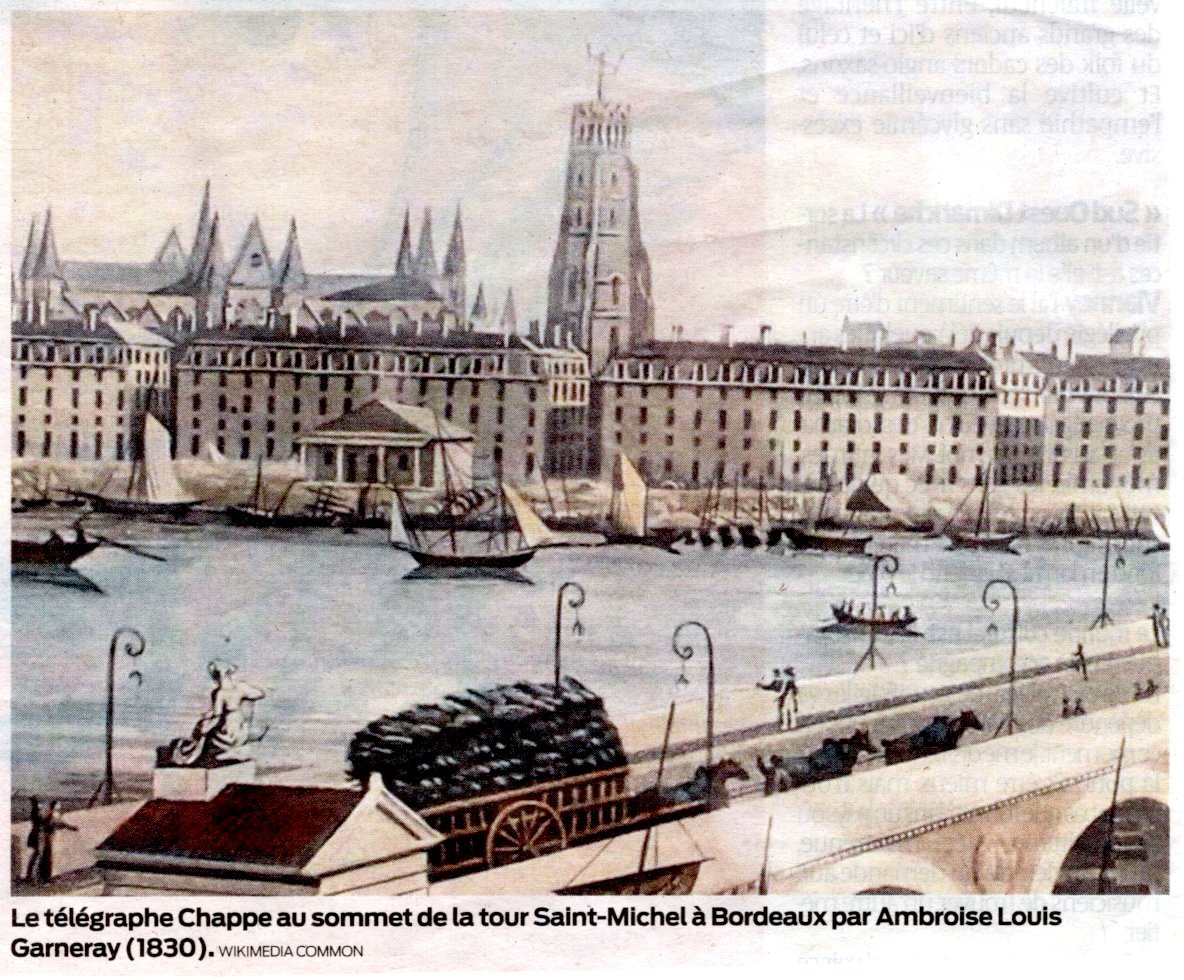

Sur ce tableau de

1850, on perçoit, à gauche, la tour Saint-Michel, terminée par la station du

télégraphe optique qui laissera sa place à la flèche qu'on voit en 2009.

La tache éclatante, au centre du tableau, a été produite par le flash de

l'appareil photographique;

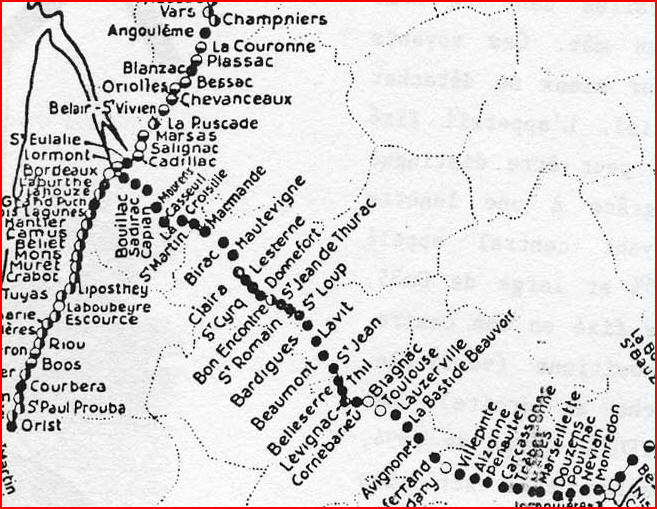

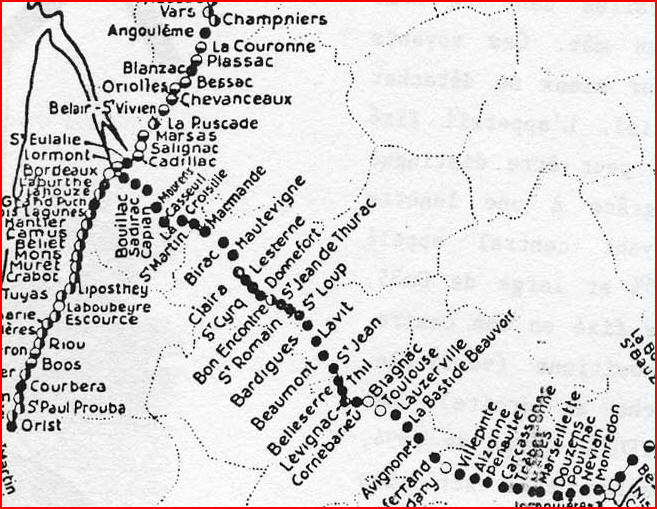

Extrait d'une carte montrant

Bouillac

(!) et Sadirac

en tête de ligne.

Victor Hugo a vu le

télégraphe de la tour Saint-Michel en 1843

La tour

du télégraphe optique à Sadirac

La

Mairie de Sadirac a publié quelques renseignements relatifs à ce deuxième relais

de la ligne Bordeaux - Narbonne

La commune de Capian, possède les vestiges du troisième relais de

la ligne Bordeaux -Narbonne.

Extrait de Les Cahiers de l'Entre-Deux-Mers, Mars-Avril-2005

A la fin de la seconde guerre mondiale, la

commune de Bouliac fit ériger un monument aux morts pour la France, sur l'emplacement de la

tour du télégraphe optique.

Le 22

juillet 1928, le Conseil étudia les devis d'un deuxième monument qui

devait être construit au centre du nouveau cimetière (voir la page consacrée aux

cimetières de Bouliac). Le montant des travaux projetés s'élevant à 17500francs,

le Conseil le déclara trop élevé et décida qu'il était nécessaire de

modifier le projet de façon à réduire la dépense à 8000 francs.

Le télégraphe municipal

Cette photographie nous montre une exhibition de la société de

gymnastique, au début du XXème siècle. On remarquera, au-dessus de la porte

centrale de la mairie, l'inscription TELEGRAMME.

La cuisine de Mme Reyt se trouve derrière la première fenêtre

de gauche.

Il est né bien plus tard, à la fin du XIXème

siècle : le 23 octobre 1892, grâce au maire M. Hervouët. Il propose au conseil

de voter une dépense de 1200 francs : 240 francs pour 2 kilomètres de ligne, 310

francs pour la ligne sur poteaux, 250 francs pour les appareils et 400 francs

pour installation de ce matériel.

Le 20 novembre 1892, le conseil apprend que ce

projet a été adopté par le préfet. Deux problèmes restent à résoudre : le local

et le responsable du service. Mme Reyt, l'institutrice contactée par le maire, a

accepté le service de la manipulation mais "à la condition qu'elle sera

autorisée ... à installer le cabinet de manipulation dans sa cuisine. Ce cabinet

aurait 1,65 mètre sur 1,60 mètre de large, soit 2,60 m2 . La cuisine

ayant une surface de 19,80 m2 , l'institutrice disposerait encore de

17, 16 m2 , surface plus que suffisante pour les besoins du

ménage. Le vestibule de la mairie mis en communication avec le cabinet de

manipulation par un guichet tiendrait lieu de salle d'attente."

Pour le responsable du service, le maire envisage une dépense annuelle de trois

cents francs pour Mme Reyt qui aura pour charges : la réception et la

transmission des dépêches, l'entretien du local pour le cabinet de manipulation,

l'éclairage, le chauffage et le nettoyage du local, des frais de bureau et du

traitement du suppléant ou de la suppléante.

Toutes les dépêches reçues seront distribuées gratuitement dans toute la commune

par une personne, nommée par le maire, qui recevra cent francs par an et ne

pourra s'absenter sans se faire remplacer durant tout le temps réglementaire que

le bureau du télégraphe sera ouvert.

Le 11 février 1893, "la fille Soupire, le facteur

municipal engagé pour un an, pour la distribution des télégrammes, refuse de

renouveler son engagement. Elle a écrit à la Gérante, Mme Reyt. Celle-ci a

trouvé une remplaçante pour le même prix, et Melle Pelleterie a été proposée à

l'Administration supérieure."

Le Conseil est informé que la dernière annuité, due à l'Etat, de l'installation

du télégraphe municipal (377 francs) sera versée au cours du mois ainsi que les

frais relatifs au déplacement de la sonnette d'appel du porteur de télégrammes.

Le 3 juin 1894,

le maire rend compte de la souscription lancée dans la commune pour la mise en place du

télégraphe municipal : 1363 francs ont été recueillis alors que le total des

dépenses a été de 1362,98 francs.

Ainsi, en 1894, Bouliac est doté d'un télégraphe

logé à la Mairie et d'un bureau de poste situé sur l'emplacement de l'actuel

bureau de 2010. Le premier a disparu depuis longtemps, le second est toujours

là, mais après avoir connu d'importantes modifications dans les années 1970.

Le 10

février 1896, le Conseil prie le

préfet de bien vouloir faire les démarches nécessaires auprès de

l'Administration des Postes et Télégraphes pour que quelques poteaux

télégraphiques, qui par suite de la réfection du chemin n° 7 dit de Vimeney se

trouvent loin du fossé, soient reportés sur le bord du fossé.

Le 26

mars 1914, le Conseil prend connaissance de la cessation des fonctions de

Marie Pelleterie (en fonction depuis 1893). A l'unanimité, Nizida Bouluguet est

choisie pour lui succéder.