Les maires de Bouliac

Tous les documents municipaux de la période 1789 -1828 ont disparu des archives communales. Pour cette période, les informations données ici sont, le plus souvent, tirées de l'ouvrage de l'abbé Pareau "Bouliac au XIXeme siècle" . Pour les années postérieures à 1828, j'ai utilisé l'ouvrage de l'abbé Pareau et les archives municipales.

J. Sermansan 1797-1804

Présentation

de l'abbé Pareau

"propriétaire, à l'extrémité nord du village, d'un petit domaine qui a

successivement appartenu à Sermensan, fils, Levif, et Abria,

co-propriétaires, Jules Pichard. Il comprend un bosquet de vieux

chênes, quelques agréments, des vignes rouges, une maison de maître...

mure pour la démolition".

J. Sermansan était propriétaire de l'actuel Castel de Vialle, anciennement domaine de Salles.

J. Roux

Présentation

de l'abbé Pareau

"Les trois

. . . placés entre les deux barres

qui paraphent invariablement sa signature dans nos registres municipaux

nous révèlent qu'il était franc-maçon. Le pauvre esprit humain a beau,

dans son fol orgueil, se déclarer indépendant, il croit toujours à

quelque chose, au démon, quand il se refuse à Dieu, aux ridicules

simagrées des loges, quand il rejette la divine Victime du Calvaire et

de l'autel".

J. Roux était

propriétaire du domaine curial actuel. L'abbé Pareau nous raconte

comment le "pauvre esprit humain" de ce maire le conduisit à

acheter le domaine curial qui, actuellement, est propriété de la

commune.

"Le décret

porté dans la nuit du 4 août 1789, par l'Assemblée Constituante,

déclara les biens de l'Eglise propriété de la Nation ; confiscation

inique, vol. L'Etat, pas plus que l'individu, n'a le droit de mettre la

main sur un bien légitimement acquis. La loi du plus fort n'est pas la

loi ; c'est l'abus de la force, l'oppression du faible, la tyrannie. La

maison curiale de 1789 était identiquement celle d'aujourd'hui. Bien de

l'Eglise, elle fut confisquée et vendue en 1796 au sieur Auguste

Fourteau, matelot, demeurant à Bordeaux, rue Puits-d'Escazeaux, au prix

de 5200 fr. Cette vente, faite sept ans après la confiscation et à un

étranger, montre qu'une âme ne se trouva pas dans Bouliac assez

malhonnête pou acheter, un bien volé.

Fourteau ne garda pas sa criminelle acquisition. Il revendit, en

juillet 1801, à J. Roux, lieutenant de port à Bordeaux et y demeurant,

rue du Palais Gallien, 106, au prix de 3 100 fr" qui le vendit, à son

tour, à la commune de Bouliac le 23 mai 1820, pour la somme de 5 700

fr."

M.

Manieres 1809-1811

Il fut en fonction de

1809 à 1811. Sa propriété, le domaine de Manières, fut achetée en 1885

par Camille Hostein qui devint maire en 1895.

"... sortie sur le

village, vignes rouges sur le coteau de l'est, petit bosquet, modeste

maison de maître" a écrit l'abbé Pareau.

Bartélémy

Dupuch 1811-1825

Le maire

de la maison curiale

Tout ce que nous savons des

réalisation de ce maire nous est rapporté par l'abbé Pareau mais

ce qu'il nous rapporte concerne essentiellement, hélas ! son action

relative à l'église et à la cure paroissiale.

"Il voyait la

chrétienne population de Bouliac de plus en plus mécontente de ne pas

avoir son propre curé. Elle devait faire baptiser ses enfants à La

Tresne, à Bègles ou à Floirac, courir, vu la distance, le perpétuel

danger de voir mourir ses malades sans Sacrements, porter ses morts à

l'Eglise, sans la levée du corps à domicile, à moins qu'ils ne fussent

dans le village, les ensevelir ordinairement dans l'après-midi, sans

les très saintes prières de la Messe. Point de catéchisme pour les

enfants ; point de conseils à la fragile jeunesse ; plus de fêtes

religieuses, pieux rendez-vous aux pieds de Jésus-Christ, où l'on

oublie un moment la terre pour se souvenir du Ciel ; l'Eglise ne

s'ouvrait même pas tous les dimanches.

Comment mettre un terme à ce désolant veuvage ? Il fallait acheter une

maison curiale, réparer les toitures de l'Eglise et la caisse

municipale n'avait pas le premier sou. D'autre part, Mgr D'AVIAU avait

encore si peu de prêtres !..

L'honorable maire se mit néanmoins à l'oeuvre.

Il chercha d'abord une cure convenable et d'un prix relativement doux,

et rien dans le village ne répondait à son idéal, à part la maison de

J. Roux.

Située au centre du bourg, assez loin de la route pour n'être

incommodée ni par le bruit ni par la poussière, cette maison est bien

celle qui convient à l'homme que ses divines fonctions séparent du

monde et vouent à cette douce solitude, où la prière est plus facile,

l'étude plus calme, le ciel plus rapproché. A l'entour, un jardin, une

vigne, des arbres fruitiers, des tilleuls... et, pour le plaisir des

yeux, une vue superbe sur la plaine immense que traverse le ruban

argenté du fleuve, sur la grande cité, sur l'infini des Landes.

"Ce point de vue est un morceau de pain !..." disait un jour un éminent

prélat au curé qui écrit ces lignes.

"Oui Monseigneur, répondis-je, ce coup d'oeil, un morceau de pain et

quelque chose avec..." Et nous servîmes, en effet, au repas qui suivit

la confirmation, autre chose que le coup d'oeil qu'il nous serait

difficile de supprimer, et que le morceau de pain, et personne ne se

plaignit de cette...prodigalité.

En 1819, J. Roux manifesta le désir de vendre son domaine. B. Dupuch se

mit aussitôt en rapport avec lui et avec la Préfecture pour obtenir

l'autorisation d'acheter.

En 1820, comme cette autorisation tardait à venir, il prévint tout

concurrent et mit fin à l'impatience de J. Roux par un coup de maître :

il lui promit sous seing-privé d'acheter, au bout de trois mois, au nom

de la commune, ou en son propre nom. Qu'il est donc sage de confier la

direction des affaires publiques à des hommes de bourse, de tête et de

coeur ! De nos jours, nous ressemblons trop souvent, dans le choix de

nos maires et de nos députés, à l'insensé qui veut à tout prix puiser

de l'eau dans uns source tarie.

Avant l'expiration des trois mois, le 23 mai 1820, B. Dupuch, agissant

comme maire, acheta la propriété Roux, par devant Me

Darrieux, notaire à Bordeaux, moyennant la somme de 5 700 fr.

Elle contient 64 ares.

Quelques mois après, la toiture de l'Eglise était réparée, et la

nouvelle cure mise dans un état de propreté parfaite.

Ce n'est pas tout, B. Dupuch comprenait que le curé des petites

paroisses rurales doit tenir un rang, modeste sans doute, mais digne de

son caractère sacré ; qu'il est par état l'ami des pauvres,

l'initiateur des oeuvres, l'homme dont le coeur et la main s'ouvrent à

toutes les indigences ; que les 900 fr que lui sert annuellement le

Gouvernement, comme restitution des biens qu'il a jadis volés à

l'église, peuvent au plus l'empêcher de mourir de faim. En conséquence,

il fit voter, en 1822, un supplément municipal de 300 fr pour le futur

curé de Bouliac.

1822 ! Voilà donc déjà deux ans que la cure est acquise, que l'Eglise

est restaurée, que la population fidèle attend le retour du Divin

Sauveur dans le Tabernacle auguste d'où le malheur des temps l'a

chassé!..Un an va s'écouler encore, avant l'arrivée du pasteur désiré,

tant est grande la disette des prêtres dans le diocèse."

Le 17 septembre 1823, B. Dupuch

écrivit aux conseillers municipaux la lettre suivante :

Monsieur,

Je vous invite d'assister à l'installation de M. le Curé de Bouliac

dans cette paroisse, qui aura lieu dimanche prochain à 9 heures

précises".

Il fit dressé l'état des chemins de la commune en 1825, "c'est le plus

ancien document auquel nous soyons remontés" a dit M. Hugla le 9

février 1873.

Il se démit de ses fonctions en 1825.

B. Dupuch était propriétaire d'un grand vignoble, avec

maison de maître, qui se terminait au port des Collines. Le 10 mars

1831, il déclara avoir produit 60 tonneaux de vin de palus. Cette

maison avait disparu à l'époque où l'abbé Pareau rédigeait son "Bouliac

au XIXe siècle".

L'abbé Dupuch et

Barthélémy Dupuch étaient-ils parents ?

C'est ce qu 'affirme Monique Lambert dans un courrier qu'elle m'a adressé après avoir consulté mon texte ci-dessus concernant Barthélémy Dupuch :

Extrait du texte de Monique Lambert consultable sur www.usaquitaine.com/article030042006.htm

Il fut tuteur des enfants de son frère Jean.

|

|

|

M. Joyeux

1829-1839

Le

maire de la première mairie de Bouliac

Peu d'informations sur l'homme dans le livre de l'abbé Pareau :"M. Joyeux, qui remplaça M. Sudreau, habitait le domaine que possède aujourd'hui M. Sort, à deux cents mètres environ au nord du village. Vignes, prairies, un bouquet d'arbres, maison de maître confortable... homme intelligent, ferme, très assidu. Il construisit, en 1837, une mairie qui fut remplacée en 1880 par la mairie actuelle. Le devis est de 7 160 fr 39 cent".

Je suppose, provisoirement, qu'il s'agit de la propriété Bouc actuelle, situé à l'angle de la côte et de la route du Bourg. Mais n'oublions pas qu'en 1828, cette côte n'existait pas : on arrivait au Bourg par le chemin de Salles ( voir Le chemin de Salles dans Histoires des chemins de Bouliac).

Le 3 août 1832, le tableau des 25 régistres del'état-civil existant dans les archives de la maison commune tenus par divers ecclésistiques depuis le 13 février 1737 à l'an 1793 est remis à M. Joseph L'estrade, adjoint de la commune.

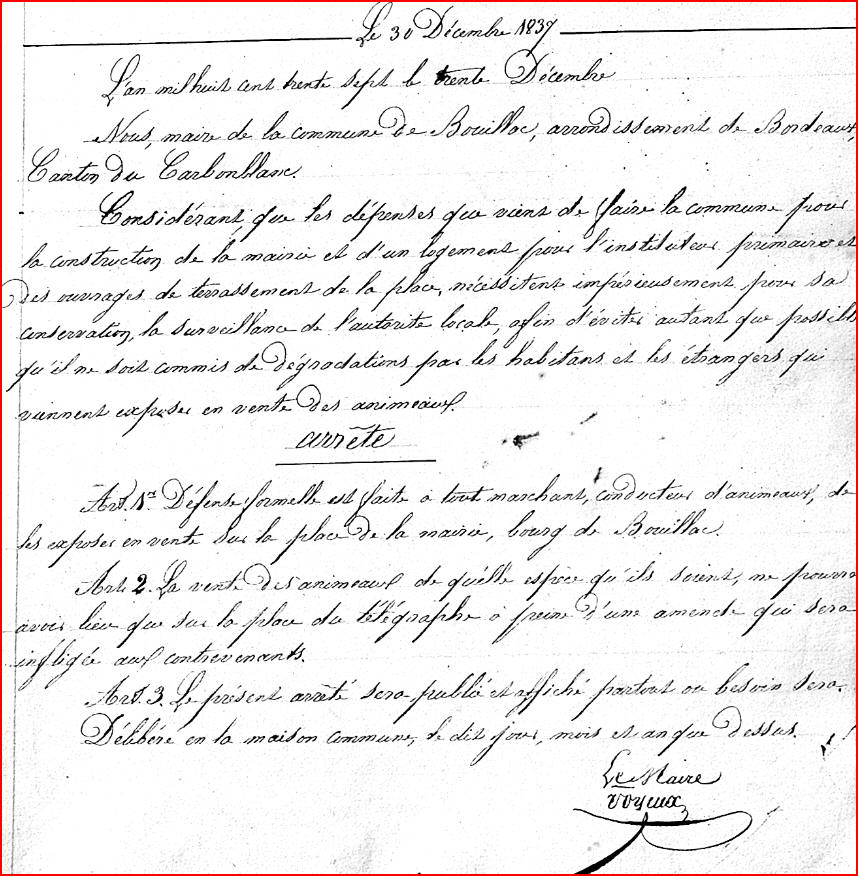

En mai 1833, il fait connaître la recherche d' "un local convenable pour la tenue des séances, du placement des archives et d'un logement pour l'instituteur primaire conformément à la nouvelle loi municipale." Cette information est répété le 18 août 1833 ; le maire est autorisé à faire la recherche d'un local propre au logement de l'instituteur primaire er d'en faire la location... Le matériel servant à l'enseignement mutuel dont l'instituteur est propriétaire lui sera remboursé s'il y a lieu à réclamer"Le 30 décembre 1837, le maire présente le devis, rédigé par Pascal Sermensan le 12 octobre 1835, de la construction d'une mairie à quatre cheminées comprenant un corps de garde, à la suite une salle pour les réunions pour les réunions du conseil, une salle pour l'école primaire communale et une chambre pour l'instituteur. La lecture du devis révèle que le périmètre du bâtiment est de 59 mètres que les murs seront en pierre tendre de Latresne, que la façade sera ornée d'un fronton, que les trois façades latérales auront une longueur de 36 mètres et une hauteur de 4,35 mètres et que les travaux devront être terminés en octobre prochain. En ce qui concerne la chambre de l'instituteur (face ouest) son périmètre sera de 14 mètres, elle aura une cheminée en pierre de fumel avec décor en plâtre, un sol couvert d'un carrelage de 21 mètres carrés en grands carreaux en terre cuite de Gironde. Le devis s'élève à 7160,39 francs (y compris les 960,39 francs pour la chambre de l'instituteur.)

Les

travaux de cette construction vont bouleverser la vie de la commune:

l'exposition et la vente des animaux est interdite sur la place

centrale qui prendra bien plus tard le nom de Camille Hostein ; elles

auront lieu sur la place du télégraphe comme l'indique l'arrêté du 30

décembre 1837.

Le

procès-verbal d'adjudication du 21 mai 1837 indique que 5 soumissions

ont été recueillies et que l'adjudicataire des travaux

est le sieur Maizonnier, entrepreneur de bâtisses demeurant à Bordeaux, rue Saint-Martin n° 43.

Et le 27 mai 1838, le maire réunit, pour la première fois, le

conseil municipal dans sa nouvelle mairie !

On notera que, avant 1837, les animaux à la vente étaient exposés sur la place du bourg ; la construction de la mairie déplace ce marché aux bestiaux sur la place du télégraphe, à côté du cimetière (le porge pour les bouliacais du XVIIIème siècle).

Le 8 janvier 1839, le conseil adopte le règlement définitif de 7196.30 francs pour la construction de la mairie.M. Joyeux démissionna en 1839. Son successeur Pierre Laumet solda les travaux de construction de la mairie à M. Maizonnier le 7 mars 1841 (527,91 francs).

L'action du maire nous est bien connue par les registres de délibération du Conseil municipal déposés à la Mairie depuis 1829. On peut se demander pour quelles raisons tous les registres antérieurs à 1829 ont disparu. Peut-être que l'absence de Mairie et de local d'archives, jusqu'en 1837, expliquent cette lacune qui nous prive de la connaissance de la vie communale postérieure à la Révolution. Cette absence explique également le fait que les archives communales étaient conservées par le maire qui les remettaient à son successeur... ou pas ! Ainsi, dans une lettre datée de juin 1829, le nouveau maire Joyeux écrit au Préfet pour signaler, après le décès de Armand Sudreau : "...je n'ai pu encore obtenir les papiers de la mairie qui son entre les mains de sa veuve."

Elle explique encore que les réunions du conseil Municipal se tiennent dans des locaux très variés : chez le curé en juillet 1829 et en mai 1830, chez le maire, à Bordeaux, 24 rue des bahutiers, en janvier 1831, chez le curé le 12 mars 1830..

M. Joyeux était très satisfait de la vie communale puisqu'il

écrivait au Préfet en août 1830 : "Tout est parfaitement tranquille

dans ma commune, l'esprit y est excellent."

Mais le mois de mai a été dur pour la commune. En effet "un ouragan qui

a commencé le 8 au soir et qui s'est prolongé toute la journée du 9" a

rendu impossible la réunion des conseillers municipaux !

Il avait également de grosses difficultés pour l'entretien des chemins

communaux détériorés en permanence par les charrettes et chariots des

bouviers et charretiers. Le 12 janvier 1830 il publie l'arrêté suivant

:

1- Tout bouvier et charretier qui parcourra les chemins de la

commune sera tenu, dans le délai de vingt jours de la publication du

présent arrêté, de faire placer à l'endroit le plus apparent de la

charrette ou chariot, une plaque de fer blanc qui indiquera le numéro

d'ordre délivré à la mairie, le nom du propriétaire et celui de la

commune.

2- Le chargement des charrettes ou chariots à jantes larges ayant au

moins onze centimètres de large (4 pouces) soit pour aller ou revenir

sur les chemins de la commune, ne pourra excéder un tonneau de vin, ou

l'équivalent d'un tonneau, ou de toute autre espèce de marchandise.

3-Les charrettes ou chariots ne pourront dans aucun cas circuler sur

les chemins et voie publiques si elles ont des roues ferrées avec des

clous à tête de diamant ou de quelque forme qu'ils soient

présentant au-dessus du bossoir une saillie de plus d'un centimètre

quatre lignes."

Même

les chiens sont sous surveillance, mais uniquement pendant la période

des vendanges : ...les chiens doivent être tenus à la laisse jusqu'à ce

que la récolte des vendanges soit entièrement faite... leurs chiens

seront abattus partout où ils seront surpris à commettre des dégats."

Ce règlement apparaît régulièrement, tous les ans au mois d'août,

pendant tout le XIXème siècle.

Remarque :

M. Joyeux

impose

une règlementation de

circulation pour les véhicules de son époque :

plaque d'immatriculation, caractéristiques des roues et

limitation des charges transportées ( 4 tonneaux de vin correspondent à

900 litres , soit une charge d'environ 1 tonne).

Les premières victimes de cet arrêté fut Pierre Sarazin et son fils,

charretiers de la commune de Floirac qui conduisaient "deux charrettes

attelées de trois chevaux chacune chargées de vingt blocs de pierre ce

qui excédait du double le chargement voulu par le règlement."

Pierre Laumet 1840-1842

Il était propriétaire du

domaine Delor (actuellement, château Kermorvan) qu'il a acheté en

1851.

"Boulanger

de son métier, il ne perdait pas une minute, courant à sa vigne après

avoir mis son pain au four, revenant au petit trot, à l'heure voulue,

pour retirer le pain cuit.

Le travail ne faisait pas oublier Dieu, et, le dimanche M. Laumet

assistait dignement aux offices.

Il ne disait point de ces blasphèmes abominables, si familiers de nos

jours aux travailleurs ; il avait cependant son juron habituel :

"Milliard ! sacré milliard !" c'était peu grave".

(Abbé Pareau)

Les registres communaux mentionnent que, le 2 juin 1829, Laumet, boulanger, propriétaire du terrain bordant le chemin du Picquet s'est permis d'enlever "une portion du talus" et a fait des enlèvements de terre qui mettent en danger la viabilité de ce chemin, ce qui a conduit le maire Joyeux à écrire au sous-préfet pour dénoncer ces agissements inacceptables.

Après la démission de M. Joyeux en 1839 , Pierre Laumet fut nommé maire par interim par le Préfet. Dans une lettre adressée au Préfet, Pierre Laumet tenta de refuser cette fonction en faisant état de ses infirmités et de son âge avancé. Ce refus fut rejeté par le Préfet qui lui écrivit :" C'est donc une obligation rigoureuse qui vous est imposée par la loi."

Son installation comme maire eut lieu le 30 août 1840, à dix heures du matin.

Quelques mois plus tard, le 29 novembre 1840 il fut victime d'une "odieuse calomnie :"le sieur Soupire Laurent surnommé Auguste , fils, vigneron, demeurant au Bourg.... s'est introduit dans ladite salle en faisant du bruit , proférant quelques invectives, prétendant qu'il savait de bonne part que le Gouvernement avait alloué pour ladite garde une somme de deux cents francs, et que Messieurs les chefs allaient se régaler sans y inviter les gardes nationaux, mettant en quelque sorte, avec un air insolent, au défi les autorités locales... Ce bruit a déjà acquis quelque consistance dans le public de manière à faire planer sur nous quelque mauvais soupçon qui pourrait nous exposer au mépris et à la haine des citoyens et qui pourrait attirer le désordre et l'insubordination si l'on ne se hâtait d'y mettre fin... Or, ledit Soupire fils, ne s'est point borné de venir faire l'insolent et l'insubordonné dans la salle de la Mairie en présence des autorités locales ; il a encore été sur la place publique le dire à tous ceux qui voulaient l'entendre, il a même été jusque dans les auberges et dans les chantiers proclamer cette odieuse calomnie."

Le 10 décembre 1840, il met en place le voyage à Bordeaux en char-à-bancs.

|

|

|

|

Char à banc pour une dizaine ( ?) de personnes |

Char à banc pour quatre (?) personnes |

|

|

|

|

Quels modèles conduisaient à Bordeaux les bouliacais ? Nous ne le saurons certainement jamais ! |

|

A cette date, il autorise François Paquier, de

Latresne, à faire stationner ses chars à bancs, au bas de la

côte, route départementale n° 10, "à, des heures convenables afin de

faciliter aux habitants de notre commune le voyage de Bordeaux soit

pour aller, soit pour revenir." Mais les choses vont se compliquer ! Le

11 aôut 1842, François Paquier se plaint "qu'aujourd'hui, à cinq heures

du soir, il a trouvé l'hirondelle n° 38, appartenant à M. Maupas et

Dubois de la bastide, stationnant sur un terrain appartenant à la

commune de Bouliac, au bas de la côte, attenant à la propriété du sieur

Grenier, charpentier route départementale

n° 10. Le 20 octobre 1840,constatant que l'ordre public et la sécurité

des passagers ne sont pas garantis il arrête l'annulation de la

permission accordée à François Paquier et fait défense "à tous les

voituriers de faire stationner leurs voitures sur la voie publique et

de chercher à se passer devant les uns les autres." Le même texte

les oblige " à se pourvoir à leurs frais des remises ou

emplacements où ils pourront stationner sans danger."

Le 13 mars 1841, il fait publier un arrêté contre les entraves au libre exercice du culte, les outrages ou dégradations des objets du culte comme croix, tableaux etc ... Sont visés les charretiers qui se permettent de faire circuler leurs chariots les jours fériés, les particuliers qui stationnent et tiennent conversation devant la porte de l'église et "les personnes malfaisantes " qui se permettent "d'outrager les objets servant à l'exercice du culte, notamment la croix de la place du bourg qui a déjà reçu quelques dégradations."

Au XXème siècle, on ajoutera les profanations de cimetière !

Le 31 mai 1841, il fit voter par le conseil la construction d' "une chambre à coucher pour l'instituteur communal attenant à celle qu'il occupe actuellement." Pour financer cette construction le maire a été autorisé à mettre en vente 17 chemins et terrains inutiles à la commune. Le 11 juillet 1841, le procès -verbal d'adjudication indique que Héliot, maître maçon à Latresne , qui a soumissioné pour la somme de 710 francs, construira cette chambre.

Il se démit de ses fonctions le 22 novembre 1842.

M. Bordelais Aîné 1842-1846

" M. Bordelais possédait au nord-est du village le domaine qui appartient aujourd'hui à M. Nissou. Il résigna ses fonctions en 1846". (Abbé Pareau)

Son

installation eut lieu lieu le 27 novembre 1842 à la suite de la lettre

de démission de Pierre Laumet. Le même jour, le conseil municipal

institue un garde-champêtre "dans l'intérêt de la commune et la

tranquillité de Messieurs les propriétaires." Le conseil vote une somme

de 350 francs pour le paiement de l'année 1843.

Le 15 janvier 1843, le conseil autorise "l'échange d'un petit terrain communal bordant le cimetière, contre une autre petite parcelle de terrain attenant à la Mairie et appartenant au Sieur Drouineau Guillaume, tailleur d'habits." Il est également prévu d'établir une clôture en forme de hangar, élevée derrière la mairie.

Le 21 mai 1843, il propose de "faire changer l'inscription du sceau de la mairie où il y a Bouillac au lieu de Bouliac qui est le véritable nom de la commune." (souligné dans le texte). Cette demande sera réitérée par le conseil dans sa réunion du 18 mai 1845 puis dans celle du17 mai 1846.

Le 2 mai 1844, il part en guerre contre " les animaux malfaisants ou furieux" : il décide que du 6 mai jusqu'au 1er novembre "il sera jeté dans les places publiques et chemins des viandes empoisonnées".

Le 10 août, il s'occupe des cabaretiers et aubergistes dont les clients devaient perturber l'ordre public ! Il fait publier l'arrêt suivant :"Tout cabaretier, aubergiste ou chef d'établissement public est tenu de faire vider les lieux et à fermer les portes de son établissemnt à 10 heures du soir, à dater du du 22 mars au 21 septembre, et à 8 heures du soir à dater du 22 septembre au 21 mars de chaque année. Les dites portes ne pourront être ouvertes au public : pendant la première période (la belle saison) avant 5 heures du matin; pendant la seconde (l'hiver) avant 7 heures du matin. Toute espèce de jeu de hasard est également interdit dans les mêmes locaux. il est défendu les jours des dimanches et fêtes reconnues par la loi, pendant l'office divin, de faire du bruit à la porte de l'église ou de s'y livrer à des jeux de nature à troubler l'exercice du culte."

Le baron Travot 1846-1870

Le maire de la nouvelle côte !

|

Sa présentation par l'abbé Pareau "M.

Travot possédait le domaine de Terrefort, dont le vaste parc se

déploie, vers le nord-ouest, sur les dernières pentes du coteau, et

forme au dessus du château un immense massif de verdure. Ce domaine

composé de vignes, de prairies, d'agréments, d'un grand potager, de

nombreuses dépendances, de bassins d'eau vive descendant de la côte, a

été, pendant ce siècle, la propriété successive, par voie d'héritage,

de Le 4 septembre 1870, l'empire fut renversé, et la République Judéo-maçonnique, qui portait dans ses flancs pour les vomir sur la France la haine de Dieu, les scélératesses du Panama, les hontes du dreyfusisme, les futures horreurs de l'anarchie, fut proclamée, MM. Travot et Cardonnel se démirent de leurs fonctions." |

Notice biographique

Baron Travot (Marie-Victor) est né le

7 octobre 1810 et mort à Paris le 11 novembre 1882. Il est le second

fils de Jean-Pierre Travot qui fut créé baron d'empire le 3 février

1813. Il avait 6 ans lorsque son père fut condamné à mort ( 20 mars

1816) pour crime de rebellion et pour avoir engagé les citoyens à

s'armer contre les Bourbons. Sa mère et son frère, après de nombreuses

démarches, obtinrent sa grâce en 1820. Mais les épreuves subies avaient

dégradé sa raison et il mourut fou, dans une maison de santé, à

Montmartre, le 7 janvier 1836.

Marie-Victor Travot s'engagea en 1830, fit plusieurs campagnes en

Afrique et devint capitaine de cavalerie, officier d'ordonnance du

Maréchal Soult (1841) et chevalier de la Légion d'honneur. Il donna sa

démission en 1842 et se retira dans sa propriété de Bouliac (Terrefort)

dont il devint maire (1846-1870).

Conseiller général du Canton de Carbon-Blanc

(1852-1876), et rallié à la politique du Prince Napoléon, il fut

successivement élu député au Corps législatif, comme candidat du

gouvernement, dans la 2ème circonscription de la Gironde:

le 20 février 1852 par 18 282 voix (19 014 votants, 38 406 inscrits)

le 22 juin 1857 par 14 489 voix ( 17 505 votants, 30 549 inscrits)

contre 2 889 à M. Bellet des Minières

le 1er juin 1863 par 15 270 voix ( 20 814 votants, 33 010 inscrits)

contre 5 415 à M. Larrieu, ancien représentant.

Officier de la Légion d'honneur du 13 août 1884, M. Travot siégea

constamment dans la majorité dévouée à l'empire. Ayant échoué aux

élections du 24 mai 1889, avec 13 322 voix contre 15 446 à M. Larrieu,

candidat de l'opposition, il renonça aux affaires publiques.

Son épouse, Marie Thérèse Emilie Gautier, née en 1820, est décédée le

10 septembre 1867 à Arcachon.

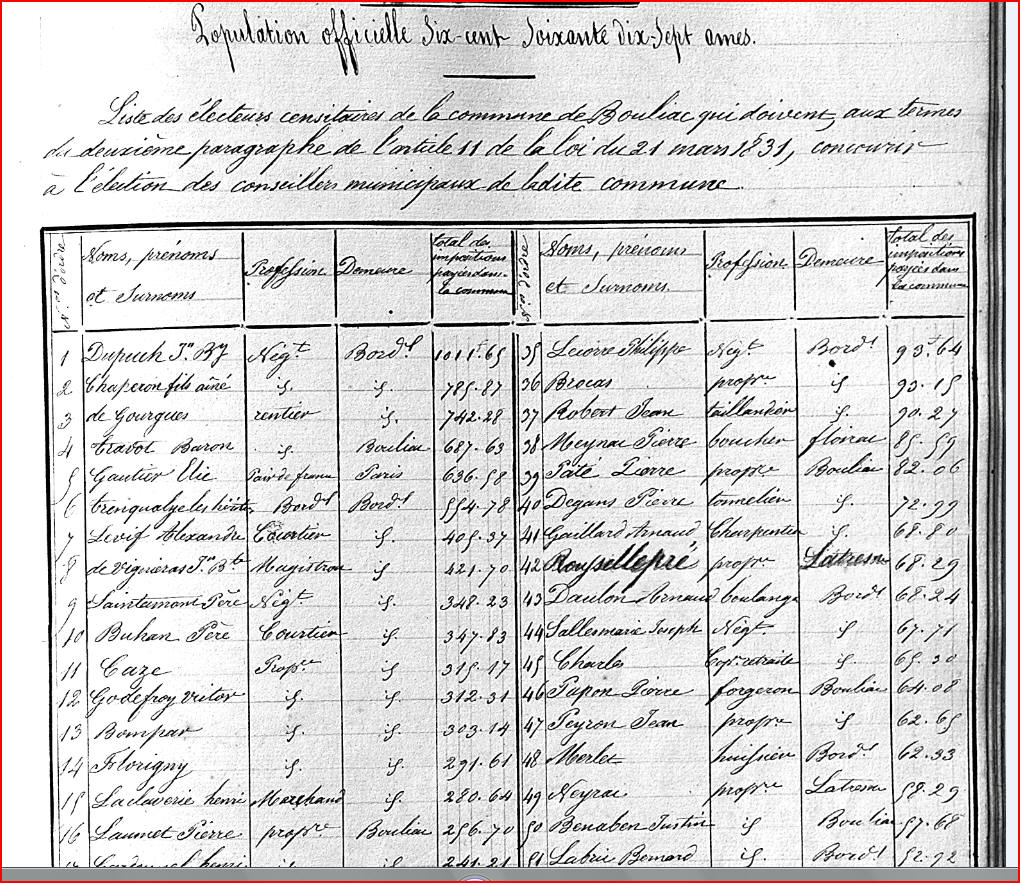

Les élections de 1846

Un extrait de la liste des électeurs censitaires de la commune

On y trouve des informations sociologiques très intéressantes :

profession, domicile, total des impositions payées dans la commune

Le serment du Maire

"L'an mil huit cent

quarante six, le treize septembre, à dix heures du matin

Nous soussignés, membres du conseil municipal de la commune de bouliac,

canton de Carbon-Blanc, arrondissement de Bordeaux, légalement

convoqués et réunis dans la salle de la Mairie, pour recevoir de M.

Travot (Baron) Victor-Marie, chevalier de la légion d'honneur, nouveau

Maire en vertu de l'arrêté de M. le Préfet de la Gironde, en date du

cinq de ce mois, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830, lequel

est ainsi conçu : "Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à

la charte constitutionnelle et aux lois du royaume."

en conséquence, M. Travot a pris, possession des archives de la Mairie,

et M. Bordelais en a été déchargé.

Fait à la Mairie de Bouliac, lesdits jour, mois et an que dessus."

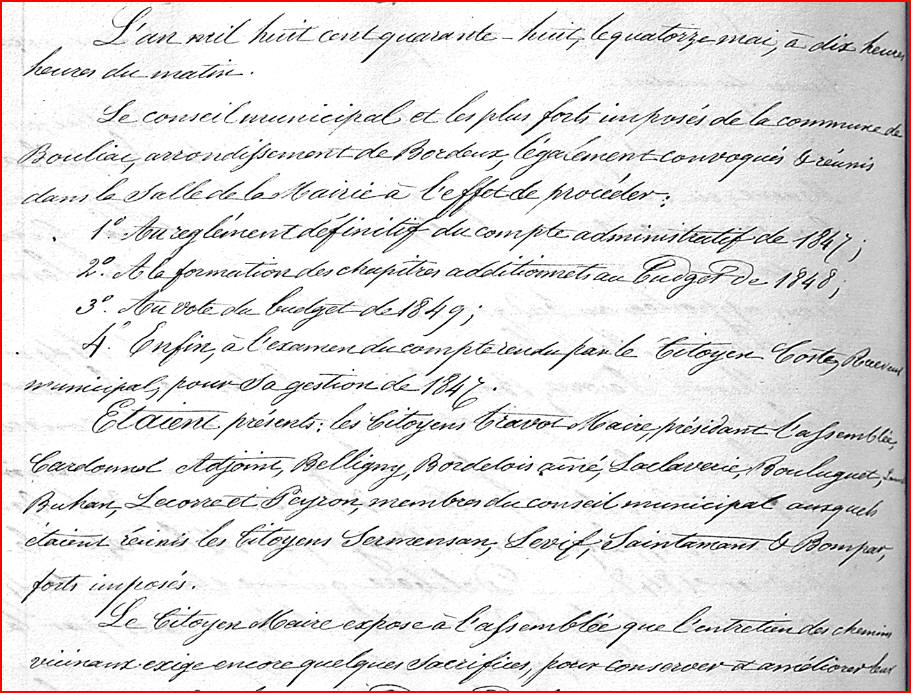

Le 14 mai 1848 voit apparaître les citoyens et le citoyen maire. Que s'est-il passé ? La IIème République a été proclamée le 27 février 1848 au pied de la colonne de la Bastille !

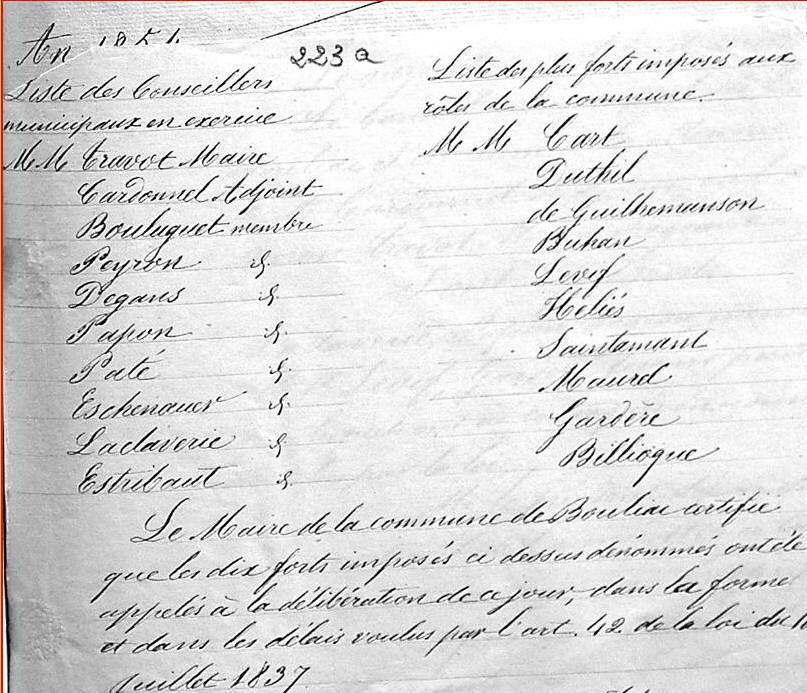

Les résultats des élections des premiers conseillers municipaux de la IIème République pour 108 votants.

Le 6 août 1848, les 12 conseillers

élus se sont réunis pour élire leur maire. "Le citoyen Travot Victor

ayant obtenu 11 suffrages contre un a été proclamé maire."

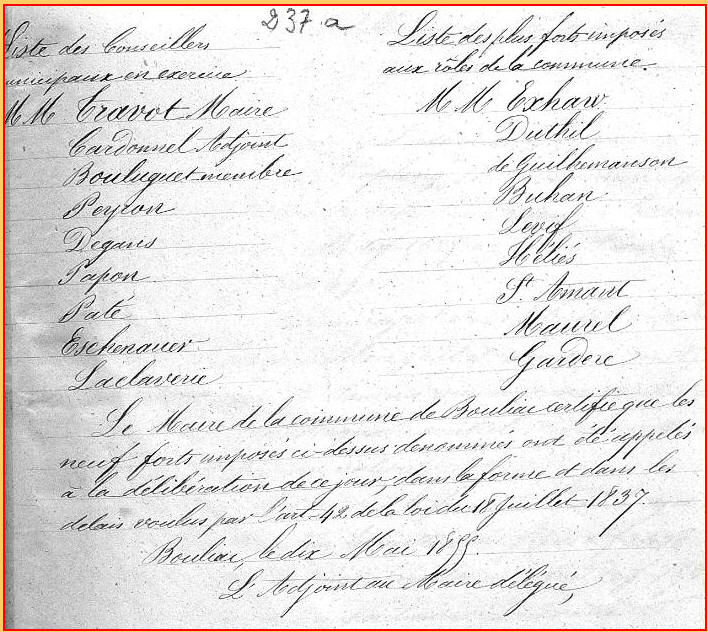

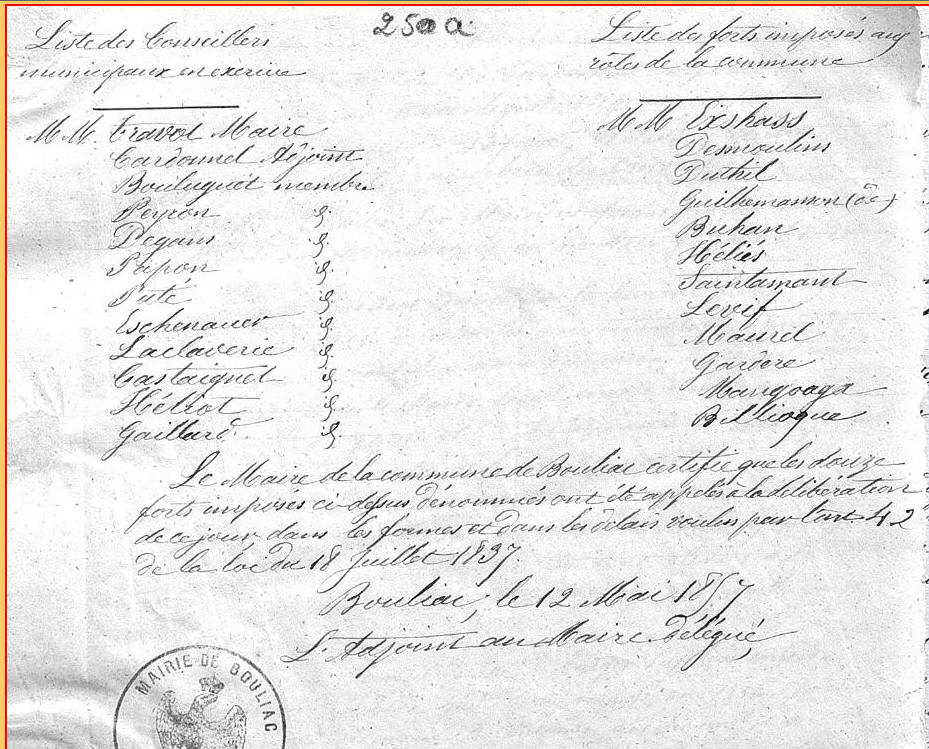

Le Conseil municipal du 11 mai 1854

Le Conseil municipal du 10 mai 1855

Le Conseil municipal du 12 mai 1857

La création du garde-champêtre est différée

En 1860, la commune de Bouliac n'est pas dotée d'un poste de

garde-champêtre.

Le 20 mai 1860, le Conseil décide, à

l'unanimité, de différer la création d'un garde-champêtre . Pour quelle

raison ? Deux mille francs sont nécessaires pour couvrir des dépenses

indispensables sur le budget de 1861. La prudence s'impose donc afin

d'éviter une nouvelle aggravation des impôts.

Article extrait de l'encyclopédie Wikipedia

| |

|

Le 11 août 1861, le

Conseil réitère le report de cette création en détaillant les lourdes

charges imposées au budget de1861 : "reconstruction d'un mur de

l'église communale menaçant ruine", subvention de trois mille six

cents francs pour la part contributive de la commune au rachat du péage

du Pont de Bordeaux, "pertes énormes par l'effet de la gelée".

Le garde-champêtre ne réapparaîtrat, dans les archives communales,

qu'en 1884

Le 12 août 1860, le baron Travot nommé de nouveau maire (et non élu par les conseillers comme en 1848) a prêté serment en ces termes : " Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l'Empereur."

Une anecdote racontée par Gustave LABAT (Paris, le 17 janvier 1912)

J’en ai vu

chavirer plus d’une…

Pour terminer cette petite étude, je veux citer un exemple dont je fus

témoin :

C’était avant la guerre franco-allemande, en 1863 ou 1865, par un

après-midi splendide de juillet et une brise molle à ressaut de

fraîcheur, comme on en éprouve souvent au voisinage de la grande mer.

M. le baron Travot, capitaine d’artillerie, fils du général

pacificateur de Vendée, était en villégiature à Arcachon ; il embarqua

avec une nombreuse et élégante compagnie de dames dans une pinasse pour

faire une promenade sur le bassin. En fidèle du yachting, il saisi la

barre, le marin poussa, sauta dans la barque et prit place à l’avant ;

on partit. Tout alla bien à d’abord ; la pinasse glissait sur miroir du

bassin, à deux cents mètres environ du bord de la plage, à l’abri des

pins du littoral, lorsque tout à coup, en arrivant en face du garde-feu

formé par l’allée de la chapelle Notre-Dame, une risée subite surprit

les promeneurs et coucha à demi l’embarcation, qui s’emplit à moitié !…

Heureusement, la voile en forte toile fit l’effet d’une poche et tint

la pinasse chavirée sur le côté, donnant ainsi le temps aux bateaux

voisins d’accourir au secours des pauvres dames affolées, qui

poussaient des cris de terreur, et de leur imprudent pilote, qui

apprenait à ses dépends qu’il faut toujours tenir l’écoute à la main

pour la filer…au lieu de l’amarrer au cabillot…

M. le baron Travot

ignorait le dicton breton :

« Qui veut vivre vieux marin doit saluer les grains et arrondir les

pointes. » Ainsi finit cette partie de plaisir.

Une évaluation de la population bouliacaise qui pose problème !

Dans l'étude France.Ministère de l'agriculture (1881-1916). Enquête agricole on peut lire page 348 : "M. le Baron Travot constate que, dans la commune de Bouliac, le nombre des habitants, depuis trente ans s'est élevé de 300 à 350." Or, les relevés de l' INSEE montre que la population de Bouliac a toujours été supérieure à 522 habitants depuis l'année 1800. Erreur d'impression de l'enquête ou erreur d'écriture de l'auteur ? Quoi qu'il en soit les chiffres proposés par le Baron Travot ne sont pas acceptables.

M.

Jurine 1870-1871

Le maire de la côte neuve

Il est nommé maire par arrêté préfectoral du 19 septembre 1870. Il se démit de ses fonctions le 5 janvier 1871.

Le 26 octobre 1870, le conseil se réunit en présence, de son nouveau maire M. Jurine .

Il est "expédié" en une

ligne par l'abbé Pareau, et on comprend pourquoi en lisant cette ligne

dont les trois derniers mots tombent comme une condamnation !

"M. Jurine, gendre de M. Travot, lui succéda et se démit en 1871.

Il était protestant". Ce qui n'empêcha pas le conseil municipal de

voter, le 5 janvier 1871, "sur la proposition de M. l'adjoint ... des

remerciements à M. Jurine pour les bons soins qu'il a donnés à

l'administration de la commune pendant la durée de ses fonctions."

Il n'avait sans doute pas oublié, comme l'abbé, le rôle déterminant que

le gendre de M. Travot joua dans la construction de la côte neuve.

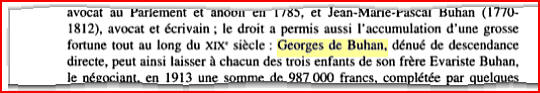

M. Georges de Buhan 1871-1872

"M. Georges de Buhan, adjoint, remplaça M. Jurine et se

démit à son tour le 5 avril 1872.

Il possède le beau domaine de Benonville, situé au bord de notre

rivière entre le domaine Exshaw et le domaine Godefroy, propriété de

MM. Emile et Jean Maurel. Belle habitation, beaux ombrages, vignes

rouges"

(Abbé Pareau)

On peut lire dans une délibération du conseil municipal du 4 décembre 1870 les remerciements adressés à M. de Buhan, adjoint, "dont la générosité vient de munir le sentier de l'Ermitage d'une barrière, solidement établie qui mettra désormais à l'abri de dangers réels". L'abbé Pareau a "vu cette barrière, non moins élégante que solide, se briser peu à peu sous le pied et sous la main des passants, les uns brisant pour savourer le stupide plaisir de mal faire, les autres pour ajouter ... à leur feu".

Vandalisme et vol sous la troisième république ! Notre siècle n'a donc rien inventé !

On pourra lire la généalogie complète

de la famille Buhan, publiée en 1897, en utilisant le lien ci-dessous :

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55393604

Georges de Buhan

Château de Benonville,

235 hectolitres de vin en 1874

Extrait de Revue d'Aquitaine, Volume 12, page 374

Le 15 octobre 1871, peu de temps après sa nomination, le conseil le charge de contrôler le "peu de travail que fait le cantonnier sur les chemins vicinaux". Le maire décide de donner à ce cantonnier "un livret sur lequel il sera tenu de constater jour par jour le travail qu'il fera sur ce livret

L'enquête agricole publiée par le Ministère de l'Agriculture (France. Ministère de l'Agriculture (1881-1916). Enquête agricole, pages 349 et 350)) nous donne des informations très précises sur la culture de la vigne dans son domaine de Benonville à la fin du XIXème siècle.

|

|

|

|

Mais... Que reste-t-il du château de Benonville en 2012 ? Pratiquement rien comme le montre la photo ci-contre (empruntée au site de la Mairie de Bouliac) qui nous donne à voir les vestiges des bâtiments d'exploitation de ce vaste domaine qui comptait 33 hectares et 33 ares de vigne. |

Jean

Hugla 1872-1878

Le maire qui n'a pas fait construire la deuxième mairie et les

écoles

L'ami de l'abbé Pareau

Ses élections

Il est élu le 23 juin 1872, au premier tour de

scrutin, avec 8 voix contre deux pour M. Papon.

Le 13 février 1873, "M. Hugla fait part au conseil qu'il a reçu un

arrêté de M. le Préfet de la Gironde le confirmant dans ses fonctions

de Maire."

Il est réélu le 8 octobre 1876 , au premier tour de scrutin,

avec dix voix contre une voix pour M. Giard.

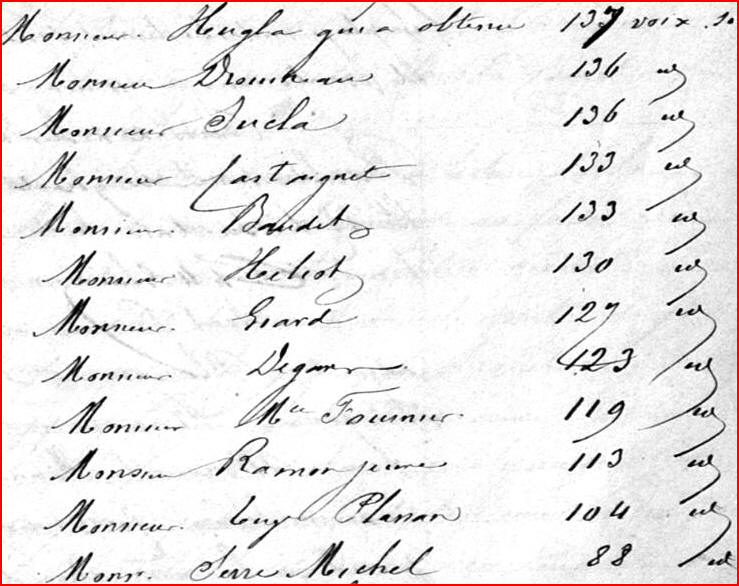

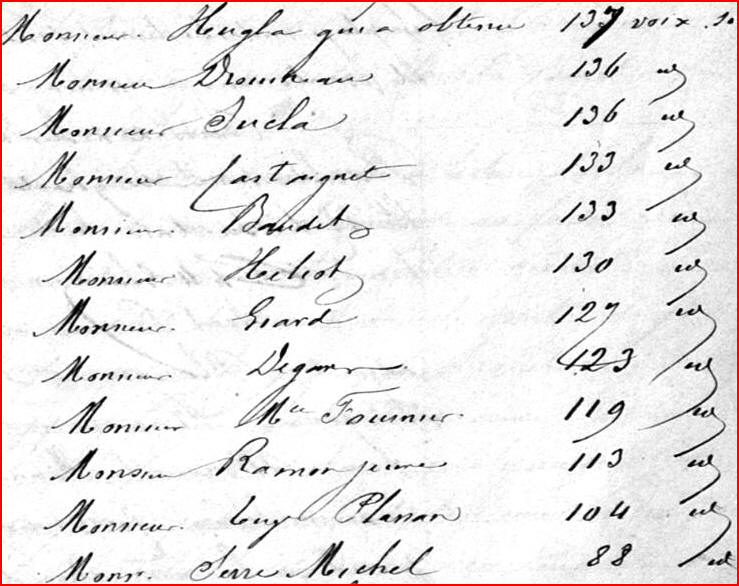

Il est réélu le lundi 10 janvier 1878, mais de justesse! Regardez les

résultats pour les 137 votants de la commune :

MM. Drouineau et Jucla recueillent 136 voix contre 137

pour M. Hugla qui gagne donc son écharpe de maire grâce à un

écart infime!

Le 17 février 1878, il donne lecture de la lettre de démission de M. Castaignet par laquelle il fait savoir qu'il ne peut accepter de faire partie du conseil par suite de sa nomination dans la commune de Asques. Il lit également la lettre de Maurice Fournier qui remercie les électeurs de l'avoir élu "mais il ne peut accepter cet honneur."

Le 17 novembre 1878, il informe le conseil qu'il a envoyé sa lettre de démission de maire au préfet et remet à M. Héliot les documents reçus depuis la dernière séance.

Le 6 décembre 1878, M. Héliot communique au conseil la lettre de démission de M. Deffès.

Le 29 décembre 1878, M. Hugla est réélu maire avec 8 voix contre 1 pour M. Baudet, MM. Hugla et Drouineau étant absents non excusés.

Le 10 mai 1884, M. Hugla sera réélu maire avec 10 voix contre une à M. Giard.

Son oeuvre

Le 4 août 1872, il doit faire face au problème posé par le cantonnier. En effet, un conseiller se plaint "du peu de travail que fait le cantonnier, travail qui va diminuant de jour en jour. Le maire répond qu' il est malade et hors d'état de travailler, le conseil décide de chercher une solution : faire entretenir les routes à forfait ou trouver un nouveau cantonnier.

Le 10 novembre 1872, le travail du cantonnier Baillou est à nouveau mis en cause; un conseiller demande "que sans plus de retard il soit remplacé tout en lui donnant quelques mois pour se trouver de nouvelles occupations." Le conseil demande à connaître, lors de sa prochaine réunion, la décision prise "car une plus longue tolérance à l'égard d'un cantonnier qui ne fait pour ainsi dire rien pendant plus de la moitié du temps occasionne à la commune une dépense qu'elle ne peut pas faire."

Le 26 décembre 1872, le sort du cantonnier est réglé : à partir du 31 mars 1873, il ne sera plus employé de la commune comme cantonnier, "le conseil ne peut qu'approuver la détermination que vient de prendre l'administration." Le nouveau cantonnier Duchamp sera payé 930 francs par an et il devra tout son temps à la commune. Le 9 novembre 1873, celui du fossoyeur sera réglé, lui aussi, avec détermination. Le maire "fait part au conseil qu'elle a changé le fossoyeur, l'ancien fossoyeur avait reçu plusieurs fois des observations sur la manière dont son travail était effectué, il n'a jamais voulu se rendre à nos observations, il a été remplacé par un nommé Vincent ..." Mais, le 13 août 1876, un conseiller signale la mauvaise tenue du cimetière, le maire lui répond qu'il va recruter un fossoyeur qui sera chargé en même temps de l'entretien du cimetière.

Le 11 février 1877, il met en place les nouveaux tarifs du cimetière et maintient M. Rey, fossoyeur au cimetière, qui percevra les prix retenus pour les inhumations et les exhumations et exécutera les travaux suivants : inhumation dans les fosses, faire les fouilles de la fosse, aider à descendre le cercueil, et remplir la fosse de terre. Il lui est interdit "sous peine de destitution, de faire ou permettre qu'il soit fait, sous quelque prétexte que ce soit, aucune exhumation, aucun enlèvement ou déplacement de cadavre ou d'ossements autres que ceux ordonnés par la police judiciaire ou l'autorité municipale à la requête des particuliers."

Le 9 février 1873, le maire compare l'état des chemins

dressé en 1825 (le plus ancien trouvé dans les archives) à celui dressé

en 1854.

Le chemin n° 1 (chemin des Collines, n'a connu qu'une modification :

l'intersection avec la ligne du chemin de fer Bordeaux-La Sauve.

Le chemin n° 2, longueur 2110 mètres, largeur 3 mètres, part de la

place et monte à Brousse et débouche à la Belle-Etoile.

Le chemin n° 3, longueur 1227 mètres, largeur 5 mètres, c'est le chemin

de la Matte.

Le chemin n° 4, chemin de Rousseau ou la Gisquette, partant de Salles a

été vendu en 1868 à M. Cruse.

le chemin n° 5, le chemin de Salles qui a été modifié par la côte neuve.

Le chemin n° 6, longueur 450 mètres, largeur 5 mètres, du canton du

Piquet à la croix de Lardit, chemin qui a une rigole pavée.

Le chemin ° 7, longueur 740 mètres, largeur 5,50 mètres, du canton du

Piquet à Robardeau.

Le chemin n° 8, longueur 570 mètres, largeur 2 mètres, sentier de la

côte.

Le chemin n° 9, longueur 1850 mètres, largeur 3 mètres, de Monjouan à

la croix et au ruisseau qui sépare a commune de Bouliac et celle de

Carignan.

le chemin n° 10, longueur 350 mètres, largeur 2 mètres, de la place du

télégraphe à la route départementale, ou chemin de l'Ermitage.

Le chemin n° 11, longueur 1089 mètres, largeur 7 mètres, chemin de

Mélac.

Le chemin n° 12, longueur 100 mètres, largeur 6 mètres, chemin de Paté.

Le chemin n° 13, longueur 980 mètres, largeur 6 mètres, le chemin de

Malus.

Le chemin n° 14, longueur 112 mètres, largeur 6 mètres.

Le chemin n° 15, longueur 455 mètres, largeur 3 mètres, chemin de

Malus à Fourney dit Passarieu.

Le chemin n° 16, longueur 148 mètres, largeur 2 mètres, chemin de la

Fue.

Le chemin n° 17, longueur 207 mètres, largeur 4 mètres, chemin de

Vandame chez Mme Daval.

Le chemin n° 18, longueur 1830 mètres, largeur 1,33 mètre, sentier de

Vimeney, prenant du chemin n° 1 à celui de Pérignon.

Le chemin n° 19 , longueur 200 mètres, largeur 3 mètres, chemin de

Crabot, partant de la Pate allant au ruisseau.

Le chemin n° 20, longueur 86 mètres, largeur 3 mètres, chemin de Pichey.

Le chemin n° 21, longueur 200 mètres, largeur 2 mètres, chemin de la

Caussade.

Le chemin n° 22, longueur 228 mètres, largeur 6 mètres, chemin de

Rouhier.

Le chemin n° 23, longueur 528 mètres, largeur 1 mètre, sentier de Malus.

Le chemin n° 24, longueur 450 mètres, largeur 3 mètres, chemin de

Fourney.

Le chemin n° 25, longueur 478 mètres, largeur 1 mètre, sentier de

Brousse. en 1854, ce sentier est impraticable, il est entièrement

obstrué par les ronces et bois.

Le chemin n° 26, longueur 472 mètres, largeur 7 mètres, chemin de

Canibret (?) partant de celui de la Belle-Etoile descend jusqu'au

ruisseau qui sépare

Carignan de Bouliac.

Le chemin n° 27, chemin de la Bardasse, qui du chemin de Monjouan monte

la côte entre M. Abria et Mme Levif.

Le chemin n° 28, chemin de Macanan, qui part et monte de la croix de

Lardit au canton du Piquet.

A ces chemins ruraux il faut ajouter les chemins vicinaux : le chemin des Collines (1400 mètres), le chemin de la côte du Piquet (920 mètres), le chemin de la Belle-Etoile (3050 mètres) , le chemin de Salles (960 mètres).

Le 12 mai 1878, il met sur la table le dossier de la construction de la deuxième mairie ! Mme Veuve Sensine a fait don à la commune d'une somme de cinq mille francs pour "l'amélioration des écoles et la réparation à la mairie. "Il pense qu'il y aurait lieu de faire une construction avec un premier étage (je souligne !), afin de pouvoir augmenter la superficie des salles de classe et construire deux appartements destinés à loger l'instituteur et l'institutrice afin que le cas échéant la commune ne se trouvât pas dans la nécessité de payer des frais de location pour l'instituteur et l'institutrice." Les architectes Bouluguet et Gérard de Bordeaux feront le plan et le devis de la reconstruction de la mairie et des salles de l'école "en utilisant les constructions déjà existantes." Ce plan et ce devis "devront être soumis au conseil le plus tôt possible."

Généreusement,

l'abbé Pareau nous offre trois pages pour ce maire, mais en le lisant

on comprend la raison de cette générosité : il en avait vraiment gros

sur le coeur !!! Je vous laisse apprécier !

"M. Hugla, élu

maire en 1872, administrateur intelligent, très actif, éminemment

pratique, possédait à fond la question du bâtiment qui, depuis sa

jeunesse, n'avait cessé d'être le sujet de ses études ; il y avait

réalisé sa belle fortune.

Il fut pendant douze ans mon conseil, mon très loyal ami, et, si

l'église a reçu, pendant ces douze années d'heureuses améliorations, il

en a la gloire. Je lui disais simplement : "Soyez la tête, nous serons

la bourse." Construction de la première sacristie , carrelage du

sanctuaire, redressement des murs de la nef, confessionnal, ces travaux

importants et réussis se sont faits sous sa direction unique. La

Fabrique a payé, et c'est tout ; ce tout est nécessaire, mais ne suffit

pas pour faire bien.

De son côté, M. Hugla considérant que j'étais quoique prêtre, citoyen

payant l'impôt, que les idées saines, généreuses, pratiques peuvent se

loger même sous une calotte, me faisant part souvent de ses projets,

et, naturellement, c'était pour nos chers républicains un motif de

dépit secret. Un maire clérical, et un enragé clérical ami du Maire,

jugez donc, c'était un cas pendable, et seuls des torrents de bave

immonde étaient capables de me faire expier ce forfait. On me le fit

bien voir. Heureusement que les coups de Bat-La-Dêche et autres marquis

étaient de ceux qu'on méprise.

Un

jour, M. Hugla me dit aimablement : "J'ai acheté sur le camp de foire sept

mètres de grille pour remplacer l'abominable costière. -- Vous me

plaisantez, lui répondis-je, soit ; vous n'avez point l'étrenne. Eh !

bien, je vous dis sérieusement que si vous bâtissiez le mur qui doit

supporter ces sept mètres de grille et le reste .... je vous ferais

donner par la Fabrique 500 francs !"

Il me prit au mot, et nous avons le mur et la grille qui mesurent, en

effet, sept mètres et un peu plus.

M. Hugla voulait parmi nous l'union, la paix. Le malheur des temps lui imposa la lutte. La République ne sera jamais la paix, parce qu'elle n'est que le gouvernement d'un parti, d'une secte, la pire de toutes, la Franc-maçonnerie. Là se groupent, en haut, Juifs, Libres penseurs, en bas, tout ennemi du capital, de la société, de l'armée, de la religion et de Dieu, pour molester, ennuyer, persécuter ceux qui aiment l'ordre, ceux qui croient et qui veulent encore de Jésus-Christ et de son Eglise, et la France n'est plus faite que de partis qui se détestent.

M. Hugla soutint vaillament l'attaque.

L'adversaire était M. Castaignet, et, à la suite de ce Bat-La-Dêche, nous avions le chagrin de voir marcher, sous prétexte d'opinions semblables, des hommes fort honnêtes.

La lutte s'ouvrit en 1878 par une manoeuvre perfide. Homme loyal, M. Hugla crût, à l'occasion des élections municipales, à la promesse qu'il n'y aurait pas de liste de candidats, que les électeurs laissés à eux-mêmes viendraient librement, sans pression d'aucune sorte, voter sue les noms bien connus des conseillers sortants. Il me fit part, tout joyeux, de cet engagement. Je lui répondis : "La loyauté M. le Maire, est chez vous profonde, mais elle tend de plus en plus sous l'action du virus républicain, à devenir une vieille défroque. Je souhaite qu'il n'y ait pas un serpent caché sous la promesse qui vous enchante et qui m'alarme."

Le serpent y était. La veille de l'élection, à trois heures du soir, une liste circula soudain : en tête le nom d'Hugla, mais les noms suivants, à part quatre, n' étaient point ceux des anciens conseillers.

Le tour félon dont le maire trop loyal était victime, était, en outre, malhonnête. Il n'est point permis de porter sur une liste électorale, quelle que soit sa couleur, un candidat, sans son consentement préalable et formel. Notre nom, autant que notre personne, est une chose sacrée et nul ne doit y toucher, sans nous. D'autre part, il peut déplaire à un homme, républicain ou royaliste, qu'importe ? de se trouver en compagnie d'un autre homme qu'il considère, à tort ou à raison, comme une franche canaille. Et qui donc, à moins d'être un drôle, peut s'arroger le droit de lui imposer ce contact !

Une

majorité de surprise et naturellement républicaine arrivait à la mairie.

Elle élut Hugla maire, mais quelques mois après, à l'élection du

délégué sénatorial, elle estima qu'Hugla bon à la peine, était impropre

à l'honneur et elle le mit au rancart. Hugla se démit, secoua même la

poussière de ses pieds sur le seuil d'une assemblée qui mettait si peu

de suite dans ses actes. Nos sept, avant d'élire un nouveau maire,

durent compléter le conseil réduit à onze membres. Une élection se fit

sur un candidat unique, M. H. Deffés, propriétaire du Pian. Il eut

toutes les voix, sauf la voix nécessaire, indispensable, la sienne. Nos

sept -- cherchez le qualificatif -- n'avaient pas même pris la peine de

voir M. Deffés et de lui demander s'il accepterait de faire partie du

conseil.

M. Deffés refusa le mandat, et, pour en finir avec cet humiliant imbroglio, nous arrivons au nouveau maire, M. Ramon ...

Les élections de janvier 1881 ramenèrent M. Hugla et huit de ses amis. Il reprit ses anciennes fonctions, ayant M. Eugène Bouluguet pour adjoint, et les continua jusquen 1891, époque de sa mort.

Deux ans avant, quelques sournois prudemment cachés dans la coulisse avaient trouvé le moyen de faire de M. Hugla mon ennemi. Je ne rappellerai points les petites misères, mesquines vengeances, qu'il me fit ou qu'il voulut me faire. Il est mort; respect à sa tombe.

Malgré mes implacables ripostes, je ne cessai pas de l'aimer. J'assistai aux belles obsèques de ce vieil ami, dans l'église St-Paul ; sa digne veuve me fit offrir un des glands du char funèbre ; huit jours après, de ma propre initiative, je célèbrai dans notre église un service solennel pour le repos de son âme.

Brave homme ! Il s'était dépensé aux intérêts de la commune, lui avait donné pendant vingt ans son intelligence, son activité, son temps qu'il ne marchandait pas, et combien furent-ils aux pieds des saints autels pour verser, le jour du service, une prière sur son âme désolée ? Combien ? Pas 30 !!!

Vanité, vanité, suprême sottise que le dévouement, si N. S. Jésus-Christ n'en est pas le principe, le motif et la fin.

M. Hugla possédait le domaine de Monjoan, au midi à cent mètres du village ; il appartient aujourd'hui à M. Alfred Maître, architecte. Belle maison, prairies et bosquets."

L'abbé Pareau ne pouvait pas ignorer le fait que le projet de la construction de la deuxième mairie est née avec l'administration de M. Hugla. En effet, le 12 novembre 1876, le maire informe le conseil qu'une circulaire de Mr le Ministre pour l'école(1) exigeait diverses modifications pour l'école des garçons qui "ne remplit pas les conditions voulues d'hygiène, de plus il faudrait une cour pour y tenir les enfants pendant les récréations et les sortir de la voie publique où l'on ne peut les surveiller". Un certain remaniement et reconstruction partielle de la Mairie s'imposent, ce qui "soulèverait la question du logement de l'instituteur et de l'institutrice que leur doit la commune."

(1) Je souligne le fait que ce projet a été initié par des exigences ministérielles de 1876, on ne peut donc l'imputer, comme certains bouliacais le font en 2010, à une initiative du maire Hugla ou de son successeur M. Ramon.

Les élections du 10 dix janvier 1878

Le 17 novembre 1878, M. Hugla informe le conseil qu'il a envoyé sa lettre de démission au Préfet. Que s'est-il passé dans les jours suivant ? Ce que l'on sait de façon indiscutable, c'est que le 15 décembre M. Héliot, faisant fonction de maire, déclare M. Castaignet fils comme nouveau membre du conseil qui est aussitôt élu comme secrétaire et que la lettre de démission de M. Deffès (datée du 14 décembre 1878), nouveau membre du conseil, est communiquée au conseil. "A l'unanimité, le conseil émet l'avis qu'il n'y a pas lieu actuellement d'accepter cette démission." Castaignet fils c'est "ce Bat-la Dêche" qui provoquait de violentes crises de colère haineuse chez l'abbé Pareau.

Le 29

décembre 1978, le conseil choisit son maire: M. Hugla (absent

non excusé) est élu avec 8 voix contre une pour M. Baudet.

Le 19 janvier 1879,

le conseil doit à nouveau se donner un maire car M. Hugla a rejeté

l'élection précédente. M. Giard est élu avec 8 voix contre une pour M.

Héliot.

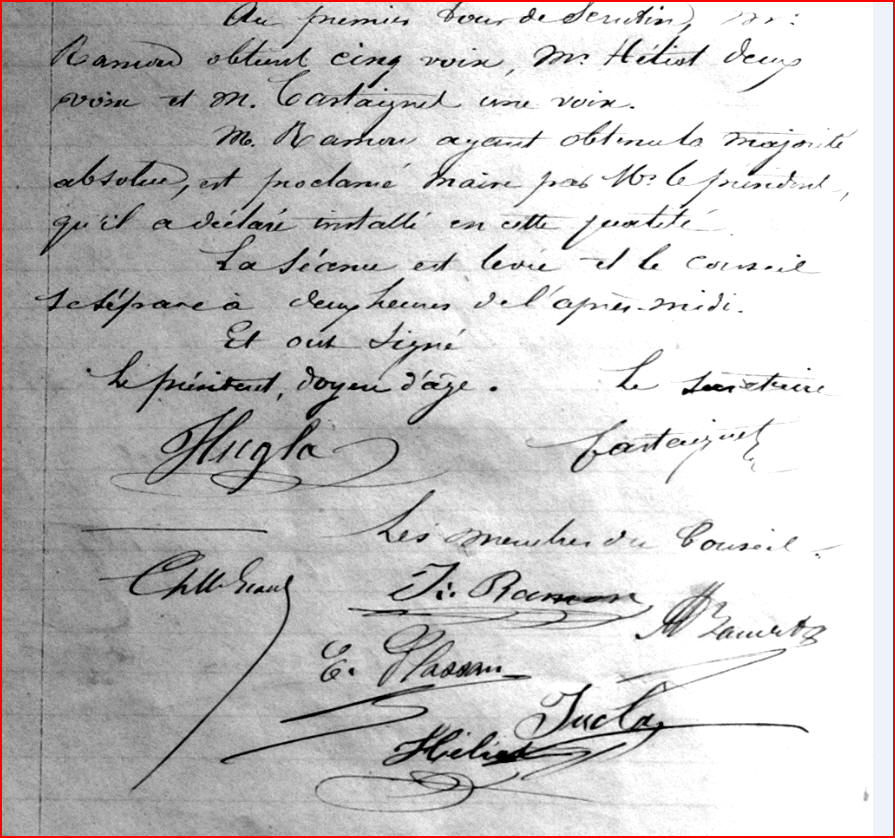

Rebondissement le 9 février 1879 : M. Giard, élu maire le mois précédent présente sa démission. M. Ramon, est élu au premier tour avec 5 voix sur 8 votants !

M.

Jean Ramon 1879 - 1881

Marchand-tailleur

Le maire de la deuxième mairie, élu le 9 février 1879

Qui était Jean Ramon ?

Voici la réponse de l'abbé Pareau : "Il était tailleur de son état, et de plus frère . . . points. Au reste pas méchant, plutôt débonnaire, spécialement bon pour signer. Nos rapports officiels, les seuls du reste que nous eûmes ensemble, furent toujours empreints d'une parfaite courtoisie."

Je rappelle ici la

vision du franc-maçon de l'abbé Pareau : "Les trois

.

.

. placés entre

les deux barres

qui paraphent invariablement sa signature dans nos registres municipaux

nous révèlent qu'il était franc-maçon. Le pauvre esprit humain a beau,

dans son fol orgueil, se déclarer indépendant, il croit toujours à

quelque chose, au démon, quand il se refuse à Dieu, aux ridicules

simagrées des loges, quand il rejette la divine Victime du Calvaire et

de l'autel".

Quelle

fut son oeuvre ?

La réponse de

l'abbé Pareau : " M. Ramon à l'oeuvre .... oeuvre de malheur. L'écharpe

ne confère pas la capacité."

L'abbé a dû tourner sept fois son porte-plume dans l'encrier avant de

ne pas écrire que Jean Ramon était un incapable !!!

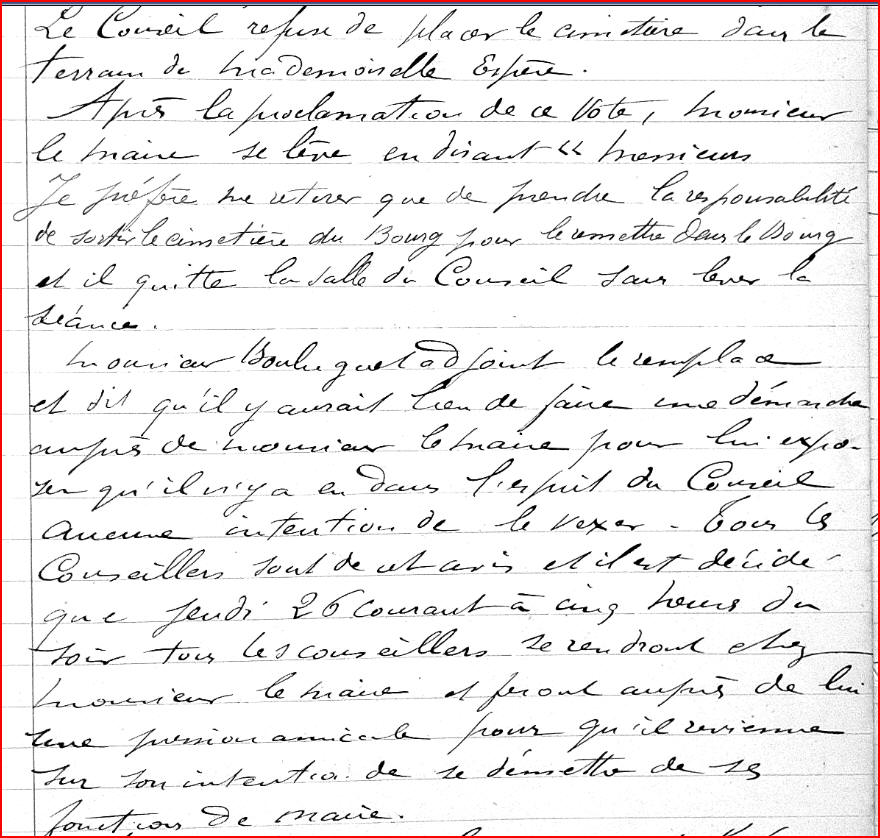

Le 16 février 1879, M. Ramon réunit son conseil, sept conseillers seulement sont présents dont M. Hugla et Giard qui ont refusé la charge de maire antérieurement. M. Giard est élu secrétaire de séance. Le maire, étant nouveau dans l'administration propose au conseil de permettre que le secrétaire assiste aux séances. Cette proposition est acceptée par 5 voix contre deux. M. Hugla et Giard protestent et M. Giard se démet de sa fonction de secrétaire de séance ! Ces détails nous laissent deviner que la tension règne au sein du conseil. Le maire donne alors lecture de la déclaration suivante, que je rapporte intégralement car son contenu éclaire d'un jour bien différent le récit partisan de l'abbé Pareau.

Messieurs,

Dimanche dernier vous m'avez fait l'honneur de m'appeler à la tête de

notre municipalité ; j'accepte provisoirement d'administrer la commune.

L'avènement du nouveau maire ne changera rien dans la marche de

l'administration ; tout se fera comme à l'habitude, excepté la

plantation d'un pin que bien des personnes désintéressées m'ont déjà

offert de mettre en place, quoique le terrain manque chez moi, à

Bouliac, pour cet objet.

Mais, Messieurs, une cérémonie de cette nature est généralement la

manifestation extérieure de la joie qu'on éprouve à l'arrivée d'un

nouveau Maire. Or, qu'arrive-t-il ? Le drapeau qui surmonte l'arbre ne

tarde pas à céder au vent qui l'agite et le pin lui-même que la sève

n'alimente plus ne résiste pas davantage aux efforts de l'ouragan; de

sorte que cette plantation traditionnelle du pin est plutôt un emblème

de décadence que le vrai symbole de la joie durable et de l'estime

réciproque.

Dans ces conditions, Messieurs, vous comprendrez aisément combien peu

ma vanité aura à souffrir de la suppression d'une telle cérémonie.

Cela dit, il demeure bien établi, que je ne cède aux voeux du Conseil

que parce que personne plus, ici, n'a voulu se charger de remplir les

fonctions de Maire, notamment M. Hugla et M. Giard que nous avons déjà

nommés, et qui, malgré nos supplications, se sont empressés d'adresser

leurs démissions à M. le Préfet.

Je termine, Messieurs, la bonne volonté ne me fera pas défaut pour m'

acquitter au mieux de ma tâche ; mais si mon aptitude trahissait mes

efforts, j'espère, Messieurs, que le bienveillant concours du Conseil y

suppléerait dans une telle mesure que tout marchera comme par le passé."

Cette déclaration est très intéressante : elle nous

apprend que, contrairement à ce qu'affirme avec hargne l'abbé Pareau,

M. Ramon n'est pas élu maire par un stratagème honteux. En effet M.

Ramon y affirme publiquement, en présence des deux maires

démissionnaires Hugla et Giard, que son élection résulte de leur

démission malgré les "supplications" des conseillers.

Au cours de cette séance, le conseil demande "que l'on appelle le plus

tôt possible M. Bouluguet, architecte à Bordeaux, pour dresser les

plans à soumettre à l'approbation du Conseil, puis à celle de

l'autorité compétante." En outre, M. Héliot est chargé par le conseil

"de faire planter sur la place Chevelaure un arbre de son choix."

Pourquoi ? Le compte rendu est muet sur ce point. Enfin, le conseil

"insiste fortement pour que M. Guignard, fabricant d'horloges à

Bordeaux, soit requis de venir réparer et mettre en mouvement les

aiguilles de l'horloge du clocher."

Le 2 mars 1879, "le maire propose de voter un secours de cent francs en faveur des inondés de la Garonne dans notre département ", proposition adoptée à l'unanimité. En ce qui concerne Bouliac, il propose de nommer une commission pour estimer les dégats causés par l'inondation, et pour répartir aux plus nécessiteux, les secours dont elle pourra disposer. La souscription commencée pour secourir les inondés sera poursuivie à domicile."

Lisons maintenant le chapitre XXV de l'ouvrage de l'abbé Pareau,

intitulé

Une inondation, qui nous permettra de voir à l'oeuvre son fiel

antirépublicain.

"L'inondation de

notre palus, chose rare, Dieu merci, ne peut se produire que par le

concours, le même jour et à la même heure, de trois causes : une

rivière déjà grosse des eaux d'amont, une très forte marée et un vent

de tempête.

C'est ce qui arriva, le 20 février 1879, vers trois heures de

l'après-midi. Le flot poussé par un vent furieux sur notre rivière qui

coulait à pleins bords se dressa géant sur les bancs de sable qui

gisent à la pointe de l'île, et, me trouvant accidentellement devant

l'église, je le vis s'affaisser et rouler, houle vaste et profonde,

vers les berges et les franchir. Ce fut alors un spectacle effrayant

que cette masse d'eau courant sur notre plaine, comme un torrent

déchaîné. Un moment, elle s'arrêta contre la digue de la voie ferrée,

puis elle bondit et, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire,

elle arrivait au Marais et s'y entassait jusqu'à la hauteur des échalas.

Les palus en amont étaient déjà sous l'eau jusqu'à Quinsac.

L'inondation du coup s'étendit de Quinsac à la Bastide, immense mer

dont l'aspect monotone et triste affligea nos regards pendant une

douzaine de jours.

Nos

paludéens furent, on le devine, très épouvantés par cette invasion

subite des eaux. Heureusement, il n'y avait, épars ça et là dans les

vignes, que quelques hommes, qui purent gagner au galop le premier

étage de leurs maisons. Ceux de Médoux durent se blottir dans un

galetas grand comme six fois la main.

Le lendemain, des barques vinrent de Bordeaux porter secours aux

inondés, qui gagnèrent pour la plupart la côte et qui n'eurent, au

demeurant, d'autre mal que la peur.

Et néanmoins l'Administration-Ramon ouvrit pour eux une souscription.

Comme il ne s'agissait pas évidemment de dédommager nos grands

propriétaires, il ne pouvait être question que d'une dizaine de

prixfaiteurs ̶̶

la palus

alors n'en comptait pas davantage ̶̶

dont les

chaises, les tables, les buffets, avaient pris, sans de graves

altérations, un bain de pieds.

Oh ! braves gens, soit. Mais pourtant inonder la côte pour "désinonder"

la plaine, causer un vrai dommage en haut pour n'en réparer à peu près

aucun en bas, c'était bien d'un naïf cela, à moins que ce ne soit

l'oeuvre d'un habile, le tour d'un maître.

Il est certain que je commis la sottise de m'inonder de 25 francs.

D'après le régistre municipal, 13 février 1881, la recette aurait

atteint le chiffre de 1557 francs. S'il n'y a pas d'erreur, il faut

convenir que ce n'est point là de la petite bière, non, non.

Mais j'ai vainement cherché la note détaillée de la

distribution de ces 1557 francs.

Qui la connaît ?

Qui la possède ?

Je ne nie pas son existence; je voudrais seulement la voir."

Je suis au regret de constater que l'abbé n'a pas la foi ! Il est comme Thomas, il lui faut voir pour croire ! Mais, s'il avait bien cherché dans le registre municipal il aurait pu lire que le maire a décidé "de nommer une commission pour estimer, à Bouliac, les dégradations causées par l'inondation, et pour répartir aux plus nécessiteux, les secours dont elle pourra disposer. MM. Baudet, Serre et Jucla sont nommés membres de cette commission." Pourquoi n'a-t-il pas demandé cette liste aux membres de cette commission ? Il a préféré tremper sa plume dans le vinaigre pour suggérer des agissements frauduleux. Paix à son âme !

Délibération

du

22 mai

1879 : le conseil examine les plans et devis pour le projet de

reconstruction de la Mairie et des écoles. Le conseil décide :

(1) de reconstruire la mairie et les maisons d'écoles, avec

logements pour l'instituteur et l'institutrice

(2) "le sol manquant pour l'établissement des constructions projetées

sera pris en avançant sur la place publique du bourg"

(3) "il y a lieu de modifier profondément les plans soumis à

l'approbation du conseil".

Remarques :

(1) la mairie sera développée en avançant sur la place car l'espace,

derrière la mairie, était occupé par le cimetière et à des bâtiments

appartenant à des particuliers.

(2) Des modifications profondes du plan seront demandées à l'architecte

responsable.

Le 1er

juin 1879, c'est le grand jour : le maire "met sous les yeux du

conseil les nouveaux plans de reconstruction de la Mairie et des

maisons d'école. M. Castaignet qui a dessiné ces plans en grand sur

deux tableaux noirs les explique très clairement jusque dans les

moindres détails. M. Hugla les critique vivement. Il soutient surtout

cette thèse, de concert avec M. Giard, qu'il n'est pas nécessaire de

construire deux escaliers distincts : l'un pour l'Institutrice et

l'autre pour l'instituteur.

M. Castaignet répond qu'il serait absolument immoral qu'une jeune

institutrice et un jeune instituteur n'eussent qu'une entrée et

puissent ainsi se rencontrer dans un même corridor à toute heure du

jour et de la nuit. M. Hugla ajoute que l'instituteur et l'institutrice

sont des personnages moraux, puisqu'ils sont appelés à enseigner la

morale et que, s'ils veulent réellement se rencontrer ils peuvent tout

aussi bien se rencontrer ailleurs que dans un corridor.

M. Castaignet répond qu'il ne met nullement en doute la moralité des

agents de l'instruction primaire mais que c'est précisément parce

que cette moralité est bonne qu'il faut s'efforcer de la maintenir au

même niveau; et que d'ailleurs les rencontres en dehors des bâtiments

communaux, auxquelles l'Instituteur et l'Institutrice pourraient se

prêter, ne sauraient engager à aucun degré la responsabilité du

Conseil."

L'adoption des plans présentés par le maire est votée par sept voix

contre une, celle de M. Hugla, M. Giard s'étant retiré avant la fin de

la discussion.

Cette discussion montre sans aucune ambiguïté que la lutte Hugla-Giard contre Ramon ne porte nullement sur des points techniques ou sur le coût des travaux; on se préoccupe uniquement des rencontres de l'instituteur et de l'institutrice dans un corridor ! On notera surtout que la hauteur du bâtiment n'est jamais citée , ni la dégradation de la vue sur l'église !!!

Le 18 juin 1879, le conseil examine les plans et devis adoptés le 1er juin précédent. La reconstruction de la salle de la mairie s'élève à 11 626,06 francs et celle des maisons d'école à 21 498,51 francs. Ces devis sont acceptés à l'unanimité (8 conseillers présents, M. Hugla excusé par lettre).

En juillet 1879, le maire expose au conseil que la reconstruction des écoles amène celle de la salle de la mairie; que les devis s'élèvent à 12 319, 31 francs et il ajoute "ne devons- nous pas, dans la mesure du possible, chercher à seconder les louables efforts que fait le gouvernement actuel pour la propagation de l'instruction primaire ?"

En juillet 1879, le maire donne lecture d'une lettre de M. l'Inspecteur primaire relative aux constructions projetées. Il ajoute que les deux cabinets qui se trouvent à l'est et à l'ouest de la salle de la mairie, portés sur les devis des écoles, feront partie des logements de l'Instituteur et de l'Institutrice : l'Autorité Académique refusait d'adopter les plans sans cette modification. Le conseil approuve à l'unanimité les modifications signalées par M. le Maire.

Le 24 août 1879, le conseil apprend que "l'administration supérieure" trouve les salles de classe trop petites et par conséquent refuse d'adopter les plans projetés. Le maire a prié l'architecte M. Gérard de les modifier de façon à augmenter de dix mètres carrés la superficie de chaque classe. Les plans modifiés sont adoptés à l'unanimité. Dans cette même séance, le maire donne lecture de la lettre de démision d'adjoint de M. Héliot.

Le 18 avril 1880, c'est le jour de l'adjudication des travaux : huit soumissions ont été déposées, M. Renouil est déclaré adjudicataire avec un rabais de 13,25 % de rabais.

Le 25 avril 1880, le conseil doit résoudre un problème : où seront installées les écoles pendant l'exécution des travaux ? M. Beyre ayant un local disponible sur la place, le conseil décide d'aller le visiter. Après cette visite, il adopte quelques travaux pour transformer ce local en salle de classe et fixe le montant de la location pour un an.

Le 16 mai 1880, une aubaine se présente : M. Bouluguet, propriétaire du bâtiment qui au sud ferme la cour de récréation de l'école des filles, et de l'andronne qui sert d'entrée à l'éole des filles, propose de vendre à la commune la mitoyenneté de l'andronne et celle de tous les murs dont il est propriétaire et qui clôturent la cour de récréation de la classe des filles pour la somme de cinq cents francs. Après discussion, la proposition de M. Bouluguet est acceptée.

Le coup de théatre : au cours de cette séance, le maire lit la lettre de démission de M. Hugla datée du 27 avril, démission acceptée et transmise au Préfet.

Le 14 juillet 1880, on va faire la fête ! Le conseil se réunit le 11 juillet et fixe le programme de la fête nationale : (1) à sept heures, transport du buste de la République à la Mairie ; (2) à neuf heures feu d'artifice ; (3) grand bal public et gratuit ; (4) illumination des édifices publics.

Remarque : Que s'est-il passé dans le pays pour justifier cette décision bouliacaise ? Le 21 mai 1880, le député Benjamin Raspail a déposé la loi faisant du 14 juillet la fête nationale annuelle en commémoration du 14 juillet 1790 (fête de la Fédération). Cette loi a été promulguée le 6 juillet 1880. Cinq jours plus tard, le conseil municipal de Bouliac organisait cette fête !!!

La fierté républicaine s'affiche !!! Le 22 août 1880, un membre du conseil "propose que les noms des membres actuels de la municipalité républicaine de Bouliac soient gravés sur une plaque de marbre et que cette plaque soit scellée sur l'un des murs intérieurs de la Mairie en construction." Cette plaque, en 2010, est scellée, à gauche, dans le hall d'entrée. Le conseil adopte cette proposition.

Il adopte également, à l'unanimité, la proposition "de faire construire une petite prison au commencement de l'ancienne entrée de l'école des filles ... elle pourrait quelquefois servir d'asile provisoire à certains malheureux qui demandent à loger pour une nuit."

Toujours le 22 août 1880 : le conseil décide, à

l'unanimité de demander que la halte du chemin de fer de Bordeaux à la

Sauve soit déplacée sur le chemin des Collines. Cette demande s'appuie

sur les raisons suivantes : la gare actuelle n'est pas sur la commune

de bouliac, cette nouvelle halte serait centrale (ce qui réduirait de

de plus de un kilomètre la distance pour s'y rendre), pour se rendre à

Bordeaux, la réduction de la distance serait de quatre kilomètres pour

l'aller-retour.

Il décide, également à l'unanimité, la création "d'une seconde

assemblée, qui se tiendrait au lieu dit le Marais le dernier dimanche

du mois d'août de chaque année. Enfin, le conseil approuve

l'installation d'une horloge sans sonnerie, d'environ 300 francs, au

fronton de la nouvelle mairie.

Le maire est félicité ! Dans sa séance du 12 décembre 1880,

"Le conseil approuve, à l'unanimité, toutes les modifications qui ont

été apportées à la nouvelle Mairie et aux logements des agents de

l'Instruction primaire. Le Conseil vote des remerciements à M. le Maire

pour l'aptitude et le zèle avec lesquels il a administré la commune

depuis qu'il a été placé à la tête de l'administration municipale." La

dernière décision de Jean Ramon concerne la croix qui existe sur la

place du bourg, elle sera portée "plus au nord".

L'abbé Pareau n'a pas aimé, mais alors pas du tout, ce déplacement et

le fera savoir avec sa virulence habituelle.!

En deux ans, il avait fait construire une nouvelle

mairie, celle que vous voyez en 2010, deux logements pour l'instituteur

et l'institutrice, deux salles de classes qui recevront les petits

écoliers bouliacais jusque dans les années 1970. Ce n'est pas rien pour

notre commune !

Inutile de dire que ces remerciements, cette aptitude et ce zèle ont

totalement échappé à l'oeil bienveillant de l'abbé Pareau !!!

Le 23

janvier 1881, Jean Ramon, maire républicain, sera remplacé par

M. Hugla, l'ami de l'abbé Pareau.

Mais l'abbé Pareau, qui je pense rêvait d'être maire, nous a fait part

de sa position concernant tous les travaux réalisés par Jean Ramon.

Inutile de vous dire qu'il est contre et qu'il porte un jugement sévère

sur son oeuvre. Ah ! si on l'avait consulté, lui le curé, quelle belle

mairie, quelles belles écoles auraient eues les bouliacais !!! Lisez-le

dans son intégralité, avec quelques commentaires de mon crû.

"L'administration-Ramon , présentant que son règne serait court, se hâta de bâtir une mairie et des écoles. Se hâter dans une oeuvre de cette importance et n'avoir pas un homme pour soumettre à une discussion minutieusement pratique les plans de l'architecte, c'est courir à des fautes inévitables. De fait, les fautes ici s'accumulent. (Belle intoduction !)

Les écoles ne sont pas à la distance légale du cimetière; il fallait le déplacer, ou les bâtir ailleurs. La Préfecture l'aurait exigé d'une municipalité non républicaine; elle ne l'exigea pas de la Municipalité-Ramon. Et voilà l'égalité ! (Vous apprécierez la cohérence du discours : on part des fautes commises pour déboucher sur une diatribe antirépublicaine et le concept d'égalité; hors-sujet dirait le correcteur ! Ne parlons pas du déplacement du cimetière qui mettait notre curé en transe.)

La

construction des nouvelles écoles là où elles sont, sur l'emplacement

des anciennes, devait se faire d'après les plans de M. Hugla ; acheter

terrains et immeubles jusqu'au cimetière, porter de quatre mètres en

avant sur la place l'ancienne façade et l'exhausser ; quant aux ailes,

leur donner plus de profondeur, mais en les soumettant à un alignement

harmonieux avec le mur du cimetière, eut-on dû, ou le modifier, ou

démolir plus ou moins l'une ou l'autre de ces deux ailes.

Ce plan répondait à toutes les exigences du conseil Municipal, des

instituteurs et des élèves ; salle de Mairie, des instituteurs et des

élèves ; salle de Mairie et cabinet des archives, appartements et

dépendances, cours, tout y était bien distribué, bien aéré et

suffisant, même cette chose infiniment précieuse qu'on nomme le chez

soi.

Ce plan permettait de planter les cours d'arbres et, si, un jour,

on déplace le cimetière, de prolonger ces cours et de relier ces arbres

à ceux qui viendront ombrager le champ de nos morts transformé en place

publique. Et alors vous représentez-vous la beauté, la magnificence

qu'aurait eu votre petit village ?

Ce plan nous donnait à droite et à gauche une rue large et belle. Or qu'avons-nous à droite ? d'abord un étranglement affreusement laid, puis la laideur encore dans l'irrégularité et la malpropreté peu commune de la rue. Je sais que M. le Maire a des projets d'amélioration, et je le félicite de comprendre, à l'encontre de tant de Maires hypnotisés dans la sottise par l'impiété, que les fidèles qui vont à l'église ne diffèrent pas des citoyens qui vont chez le percepteur. Oui, que cette rue soit plane et propre ; elle est la plus fréquentée des routes de la commune, parce qu'elle mène à Dieu. Mais quoi qu'on fasse, son entrée sera toujours étranglée, son cours toujours oblique, sa forme celle d'un bas de coton à l'envers.

Il y

avait mieux à faire encore que de suivre le plan qui précède, c'était

de tenter l'achat du domaine Eschenauer qui se trouvait alors mis en

vente par licitation, et dont le prix ne dépassa guère 20 000 francs.

Les anciennes écoles auraient trouvé facilement preneur à 10 000

francs, et, sur le domaine, qui appartient aujourd'hui à Mme Lung, que

de belles choses n'avions-nous pas ? Charmilles, terrasses, promenades,

vue superbe jusqu'au lointain horizon des Landes, vastes cours, vastes

potagers avec grande facilité pour l'arrosage, et ce chez soi

si doux , plein, entier, absolu et qui n'est pourtant pas l'isolement,

la monotone et lourde solitude. ajoutez que la commune pouvait planter

d'acacias cinq journaux de terrain sur les dix qui forment le domaine

et s'assurer sans frais et à perpétuité par des coupes réglées, comme

sur la côte de Salles, de beaux revenus. (Ah ! si le curé Pareau

avait été maire, architecte, entrepreneur, imaginez Bouliac en 2010,

imaginez "la magnificence qu'aurait eu votre petit village". Même M.

Hugla n'aurait pu faire aussi bien, d'ailleurs il n'avait pas pensé à

acheter le domaine Eschenauer, quel incapable cet homme, un des

fondateurs et président du Syndicat général du bâtiment de la Gironde

(1866 à 1876), qui a reconstitué, en 1838, un atelier de menuiserie, un

des plus importants de Bordeaux ! Les bouliacais ont eu bien tort de

voter pour ce maire.)

Mais tout se fit sans étude.

Jean Hugla 1881- 1891

Suite et fin ...

Jean Hugla revient à la

tête de la commune le 23 janvier 1881 avec 7

voix contre 3 pour M. Castaignet et un bulletin blanc. M. Ramon

obtiendra une voix, mais pour les fonctions d'adjoint au maire !

C'est le début de la période des règlements de compte, et les registres municipaux ne donnent qu'une image atténuée des affrontements verbaux qui se sont déroulés dans l'enceinte municipale !

Les élections de 1881 vues par l'abbé Pareau

"Les élections municipales de 1881 qui ramenèrent à la mairie les conservateurs et en bannirent les républicains, furent de part et d'autre chaudement menées."

Le 6 mars 1881, le conseil est informé que la réception des travaux de la nouvelle mairie a eu lieu la veille avec quelques réserves. M. Ramon, membre de la commission, se plaint de n'avoir pas été convoqué pour cette réception. Réponse du maire :"il n'y a pas eu de convocation spéciale pour cette réception." Le lecteur appréciera l'élégance du geste envers un homme qui a mené à terme et convenablement la reconstruction de la mairie. Là encore, l'abbé Pareau, reste silencieux.

Le 13 février 1881, le conseil apprend que

le déplacement de la croix, décidé par le maire Jean Ramon, a fait

l'objet d'une protestation faite par M. Desgranges (propriété

Biron) car cette croix a été placée devant son portail. Comme la

protestation a été faite directement à la Préfecture, le conseil

attendra les instructions préfectorales. Dans cette séance, est soulevé

le problème de la distribution du produit de la collecte en faveur des

sinistrés des inondations. Il est fait allusion à "la réclamation qui

circule dans la commune au sujet du chiffre des indemnités allouées à

la suite des inondations de 1879." Il est demandé aux membres du

conseil qui ont procédé à ces distributions de "faire la note

détaillée des sommes réparties afin de faire cesser les bruits qui

circulent. Lors des dernières élections au second tour de scrutin il a

été produit une note indiquant qu'une somme de quinze cent cinquante

sept francs avait été recueillie, il faudrait pouvoir justifier

de son emploi." Je me demande si l'abbé Pareau n'est pas le véritable

instigateur de cette demande visant l'intégrité morale du conseil

républicain qu'il détestait tant !

Enfin, le conseil renouvelle sa demande, à l'Etat, de transfert de la

gare de Bouliac au lieu dit de Médoux. M. Buhan, propriétaire riverain

dans le chemin des Collines, indique qu'il est prêt à vendre à l'Etat

tout le terrain qui lui sera nécessaire pour établir une gare, quelle

qu'en soit la grandeur.

Le 10 juillet

1881, le

conseil vote les modalités de la fête nationale du 14 juillet. On

reconduit la somme de 200 francs votée par le conseil de Jean Ramon, et

on décide une distribution pour chaque pauvre secouru par le Bureau de

Bienfaisance : un kilogramme de pain, un litre de vin et pour 1,20

franc de viande, soit une somme estimée de 2,50 francs pour chacun des

30 pauvres de la commune. On décide "qu'il sera offert un bal public à

la jeunesse, ce bal aura un orchestre de quatre musiciens et devra

durer de dix heures du soir à deux heures de la nuit." Après

consultation des deux propriétaires de salle, MM. Serre et Bouluguet,

c'est M. Bouluguet qui est retenu car il ne demande que 32 francs,

contre 40 francs pour M. Serre. Une somme de 93 francs est prévue pour

"l'achat d'un ballon, d'un drapeau, de fusées, pétards, bombes...

paiement et nourriture d'un soldat du génie artificier à faire venir

pour faire partir le feu d'artifice."

Le 10

juillet 1881,

le conseil doit faire face à deux réclamations de M. Desgranges. La

première concerne le lavoir bâti sur un terrain lui appartenant, la