*Les curés de Bouliac*

Rappels historiques

Au

XVIe siècle, le prêtre est un homme qui a atteint le degré le plus

élevés des trois ordres sacrés : la prêtrise (sous-diaconat, diaconat,

prêtrise), ce qui lui accorde le pouvoir de célébrer la messe, d'entendre les

confessions et de distribuer les sacrements(baptême, mariage, extrême-onction,

pénitence).

Le curé, c'est le prêtre chargé du soin des âmes d'un territoire bien délimité

appelé paroisse qui est l'unité élémentaire de la vie religieuse depuis le

concile de Latran (1215)

De nos jours, un curé a reçu sa formation au séminaire, puis il a été nommé par un évêque, son supérieur hiérarchique, qui le rémunère avec l'aide de son conseil diocésain. Ses fonctions relèvent uniquement du domaine religieux.

Quand

on se tourne vers le XVIIeme, on constate qu'il en va tout autrement.

Les archives d'un nombre important de diocèses ont révélé que les curés fils de

paysans étaient fortement minoritaires (environ un sur 5) et, de plus de paysans

parmi les plus riches (gros laboureurs, gros fermiers, marchands ruraux...).

Ainsi, environ 80% des curés venaient de la ville mais jamais des groupes les

moins favorisés qui formaient la grande majorité de la population urbaine :

compagnons, garçons de boutique, et tous ceux qui louaient leurs bras pour

essayer de vivre. Comme la noblesse et la bourgeoisie la plus aisée choisissait

pour leurs cadets les couvents les plus recherchés, la plus grande partie des

curés venait des parties "moyennement" riches des villes. "...ils venaient d'uns

sorte de classe moyenne" (P. Goubert, Les paysans français au XVIIe

siècle)

Comment se faisait l'accès à la prêtrise? Pour être ordonné prêtre il était

nécessaire de jouir d'un "bénéfice" ce qui correspond à la certitude

d'accéder à une charge ecclésiastique et, par conséquent, à ses revenus, qui

pouvaient être importants. On pouvait également prouver, par un document établi

par un notaire (appelé "titre clérical" ou titre "patrimonial"), qu'on disposait

d'une rente annuelle d'au moins 50livres-tournois vers 1660, puis 100 vers

la fin du siècle. Dans quelques cas beaucoup plus rares, on faisait appel à un

ami ou à quelqu'un ayant de l'influence ! Cette rente représente un capital qui

dépasse largement 1000 livres et une telle somme ne peut pas être trouvée dans

le monde paysan ordinaire ou les gens sans bien des villes et , bien évidemment

chez les pauvres. Ces données expliquent pourquoi les curés de ce siècle ne

peuvent pas être des pauvres et pourquoi ils jouissent d'une considération

sociale non négligeable.

Une explication complémentaire de cette considération sociale se trouve dans le

fait que les trois quarts des curés de campagne sont des enfants du "pays" à

l'exception de quelques cas. Il existe donc une sorte de de communauté

culturelle ( paysages, coutumes juridiques, usages ruraux, habitudes,

comportements), où le partage du langage local jouait un rôle majeur, qui

favorisaient les rapports du curé avec ses paroissiens et, par conséquent, de sa

mission.

Actuellement, le curé est nommé par son évêque ; au 17e siècle,

Bordeaux, avec deux ou trois autres diocèses, fait exception !

Nos curés de Bouliac ont donc été envoyés par leur évêque avec une mission

religieuse bien définie. Il avait la charge de tous les sacrements

(sauf la confirmation qui était donnée par l'évêque quand il visitait la

paroisse, ce que fit Pey-Berland à plusieurs reprises), de la célébration de la

messe, de la confession, la communion, la prédication du dimanche, du catéchisme

pour les enfants de 7 à 12 ans.

Des obligations très strictes règlaient sa mission : il devait respecter le célibat et la chasteté, avoir une tenue décente (cheveux courts, habits longs de préférence sombre), ne pas participer aux réjouissances publiques, et même privées comme la chasse. Lui étaient également interdits : épée, pistolet, mousquet, jeux, cabaret, les activités commerciales, les activités d'homme de loi et la fonction de tuteur. Dans beaucoup de villages ils étaient les seuls hommes sachant lire et écrire, pouvant chaque semaine réunir tous les adultes valides de la paroisse, connaissant les familles et leurs secrets. En outre, très souvent, le pouvoir royal faisait connaître, dans les campagnes, les édits, ordonnances et déclarations qu'il avait pris, par l'intermédiaire du curé qui, après le prône donnait aux paysans une traduction des décisions royales dans le dialecte local.

Très souvent, il se transformait en auxiliaire de justice par une "monitoire" (proclamation lue en chaire) qui faisait devoir à chacun d'informer la justice de tout fait ou coupable présumé. Dans les procès, il était souvent appelé comme témoin pour des faits qu'il connaissait ou pour porter sur l'accusé un témoignage de moralité puisqu'il était supposé tout savoir de la vie et des moeurs de ses paroissiens. Il intervenait également dans les conflits relatifs à la taille ( équivalent grossier de l'impôt sur le revenu actuel) : lorsqu'un paysan intentait un procès pour obtenir une taille moins élevée, le tribunal fiscal demandait le témoignage du curé sur les revenus du plaignant.

Outre la mission religieuse et les fonctions annexes liées à sa connaissance des paroissiens citées ci-dessus, le curé de la paroisse doit assurer des activités qui font de lui un paroissien ordinaire : les activités imposées par l'exploitation agricole des biens du presbytère. en effet, ...

Gravure du 19e siècle

A l'occasion de la nomination d'un nouveau curé les paroissiens donnaient une

grande fête au cours de laquelle on lui offrait "chasuble et surplis brodés en

de saintes nuits".

Dans le document ci-dessous on lira le récit d'une prise de possession qui aurait pu être écrite pour un des curés de Bouliac.

Prise de possession du Prieuré Cure de St-Etienne-de-Mortagne

par Jean Louis PINEAU

Prêtre chanoine régulier de l'ordre de Saint Augustin

(AD 17 3E XLIV/127)

Aujourd'hui premier mars mil sept cent quatre vingt quatre après midy par devant nous Louis Thomas Bon notaire royal apostolique soussigné reçu matricullé en la Sénéchaussée de Saintonge résidant sur la paroisse de Corme Ecluse et présents les témoins bas nommés, a comparu en sa personne messire Jean Louis PINEAU prêtre chanoine régullier de l'ordre de Saint Augustin, prieur curé de la paroisse de Ste Marie de Xande ville, y demeurant ... lequel nous a dit et exposé que sur la résignation à lui faitte par messire Joseph CHASTEAUNEUF, aussy prêtre chanoine régullier du même ordre, de son dit prieuré cure ou vicairie perpétuelle dudit St Etienne de Mortagne au présent diocèse de Saintes, il aurait obtenu de sa Sainteté sur laditte résignation desdites provisions dudit prieuré cure dattée de Rome du dix des calendes de janvier, vérifiée et certifiée par les sieurs d'Harcourt et Rotrou conseillers du Roy, banquiers et expéditionnaires de la Cour de Rome, le quatorze février dernier, sur lesquelles ledit PINEAU aurait obtenu de Monseigneur levesque de Saintes son visa datté du vingt du mois dernier, signé de Laage et Delord vicaires généraux.

La lecture en a esté par moy faitte à l'entrée de la porte de l'église dudit Mortagne en présence des témoins cy bas nommés où ledit sieur PINEAU, a requis de nous.y transporter, à l'effet de prendre pocession de ladite cure de St Etienne de Mortagne ainsi que de toutes ses appartenances et dépendances où estant, en vertu dudit visa et mandement et en présence de messire Joseph CHASTEAUNEUF prieur de St Quantin de Rançanne et actuellement avec nous au devant ladite porte de l'église de Mortagne, laquelle il nous en a esté fait l'ouverture par le sacristain.

"En conséquence de quoi ledit sieur PINEAU désirant prendre pocession corporelle réelle et actuelle dudit prieuré cure de Mortagne... serait entré dans ladite église aurait pris de l'eau bénitte, et serait passé dans le coeur où il c'est mis à genoux sur le marchepied de l hotel et a adoré le St Sacrement, et estant passé dans la sacristie ce serait revestû d'un surply et d'une Etolle, et estant revenû audit hotel ce serait mis derechef à genoux et après avoir fait allumer deux cierges serait monté sur le marchepied aurait ouvert le tabernacle adoré le St Sacrement, et visité les vases sacrés, refermé ledit tabernacle, et estant retourné du costé de levangille y a récité et lû lentienne dudit St Etienne patron de ladite église, et estant descendû dudit hotel a esté au coeur et c'est placé dans la place rectoralle, et de là estant allé au fond babtismeaux, les a ouverts et refermé après avoir visité le cremier et sainte huille, a monté dans la chaire, et estant sorty de ladite église a esté dans le simetière, en a fait le tour, après toutes lesquelles ceremonies ledit sieur PINEAU à rentré dans ladite église et à poussé la cloche, et dit et déclaré à haute et intelligible voye qu'il prenait pocession corporelle réelle actuelle et personnelle dudit prieuré cure ou vicairie perpétuelle et ce sans que personne sy soit opposé et ayant laissé lesdits surply et Etolle à fermé la porte de l'église, et estant passé dans la maison presbiteralle, jardin et dhomaines dépendant dudit prieuré... ledit sieur PINEAU en a ouvert et fermé les portes, et cest promené en tous les apartements de ladite maison, et à allumé du feû dans les cheminée, et dans le jardin et autres dhomaines à arraché de lherbe, et coupé des branches darbres et donné toutes les marques dun veritable et legitime pocesseur de tout quoy il nous à requis acte que nous lui avons octroyé pour lui valloir et servir ainsy que de raison."

Fait et passé lû publié la presente prise à la porte de ladite église en présence de :

- messire Thomas BARRÉ prêtre prieur de St Thomas de Floirac

- maître Pierre BON notaire procureur fiscal de la principauté de Mortagne

- maître François Grégoire BARRÉ juge audit lieu

- maîtres Pierre BOUDIN et Pierre BIBARD notaires audit lieu

... qui ont signé et ceux qui n'ont su faire.

Nous devons à l'abbé Pareau la liste des anciens curés de

Bouliac.

Son installation à Bouliac eut lieu le dimanche 23 juillet 1876, il venait du

Teich, il avait 42 ans.

14e siècle

| De Miramonte | 1332 |

| Grimoard De Joncquières | 1336-1354 |

| De Curtonio | 1356 |

| Escaleta | 1357 |

| Martin | 1378-1388 |

|

De Calhaveto Arnaldus Guillelmus |

1378 Recteur de Bouliac ? (recherche personnelle) |

J'ai trouvé que Pierre Vital de Curton fut curé de Bouliac, vraisemblablement après 1341, mais je n'ai pas pu trouver la date exacte.

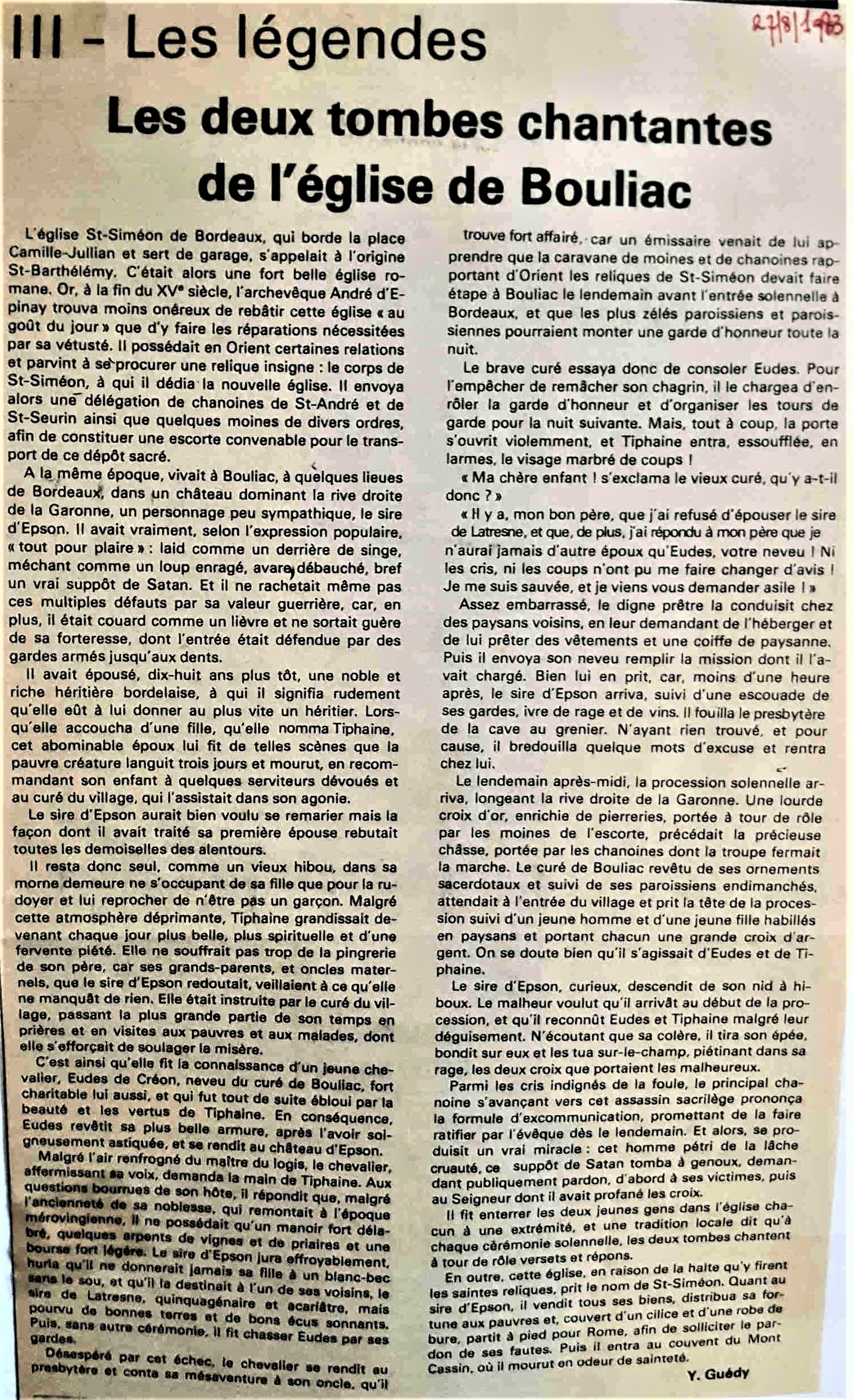

15e siècle

|

Pey-Berland |

1418-1430 |

"Sa

sollicitude s'est appliquée particulièrement aux lieux dont le souvenir lui

était cher : à son ancienne église paroissiale de Bouliac, où il avait fait

l'apprentissage de l'apostolat pastoral - il ordonna la réfection complète de la

toiture et des réparations - ...son testament, conforme à ce qu'on pouvait

attendre d'un grand personnage de cette époque, distribua les calices, les

ornements, les livres à ses anciennes paroisses et aux sanctuaires de son Médoc

natal... Une clause en dit long sur l'indélicatesse d'une société bouleversée :

elle enjoignait aux gens de Bouliac de n'engager ni vendre le missel qui avait

été donné à leur église !"

Extrait de :

Histoire de Bordeaux, publiée sous la direction de Charles Higounet, 1965,Volume

III, page 532

|

|

|

|

On pourra lire la biographie détaillée de Pey Berland sur le site suivant : www.amicale-genealogie.org

16 e siècle

| Coustault | 1550 |

17 e siècle

En 1610, le Cardinal de Sourdis visite la paroisse de Bouliac. Le curé en

exercice (quel est son nom ?) demanda qu'on lui taxe une portion congrue "ayant

égard à l'instruction de la jeunesse, à quoi il s'employoit".

En 1648, on connaît une plainte des syndics et ouvriers contre le curé (quel est

son nom ?), une enquête fut ouverte.

| Lagiraudie | 1687-1695 |

18 e siècle

| Lamolière | 1737 |

| Pierre-Antoine Rousselle | 1739-1759 |

| Chaubet | 1759 |

| Olivié | 1759-1791 |

| Labat | 1791 |

| Rauzan | 1792 |

Extrait

de : Une famille bordelaise, Des Mesures de Rauzan,

XVIIe et XVIIIe

Campagne, Maurice, 1904.

Jérôme-Jacques-Victor

Des Mesures de Rauzan,

écuyer, fut baptisé à Saint-André, le 1er janvier 1746 ; il eut pour parrain et

marraine Jérôme et Catherine-Jacquette de Rauzan, ses frère et soeur. Nous le

trouvons clerc tonsuré, témoin à un mariage, le 20 octobre 1764, puis faisant sa

théologie au séminaire de l'Oratoire à Toulouse. Le 2 décembre 1780,

devant Thévenard, notaire royal, sa mère lui constitue son titre clérical, 150

livres de pension pour laquelle elle affecte et hypothèque tous ses biens,

spécialement la moitié de la maison noble de Gassies dont l'adjudication lui a

été faite par arrêt du Parlement, le 5 août 1770.

En sortant du séminaire de l'Oratoire, Victor de Rauzan

fut

nommé

vicaire

de

Margaux,

puis

curé

d'Arsac.

En

1792,

il

prêta

le

serment

et

devint

curé

constitutionnel

de

Bouillac.

Le

4

juin, il

était

en

fonctions

et

son

traitement

fixé

à

1200 livres.

Cette

faiblesse

ne

lui

profita

point

;

il n'en

resta

pas

moins

suspect.

Arrêté

par

ordre

du

comité

de

surveillance,

il

fut

écroué

au

palais

Brùtus,

le

12

floréal

an

II

(1er

mai

1794),

y

tomba gravement

malade

et

mourut

à

l'hôpital le

12

thermidor

an

II

(30

juillet

1794).

Mieux

eut

valu

pour

lui

mourir

sur

l'échafaud

ainsi

que

son

frère

et

ses

cousins.

La

consultation de La Généalogie de Michel Ladouch (www.genealogie33.org/pladouch/dat19.htm#46)

nous fait connaître la bonne du curé Olivié :

Jeanne Deis, née le 20 mai 1737 à Carignan,

décédée le 19 février 1787 à Bouliac

Le 1er octobre 1714 : Présentation de Jean Lamolière à la cure de Bouliac, vacante par la démission de Léonard La Salle.

Un texte de 1759 fait mention d'un procès entre " Pierre-Antoine Rousselle, prêtre et curé de Bouliac, contre le sieur Larroche, curé de Saint-Aubin en Médoc, et le sieur Largentier, prêtre, partie au procès.

Le 8 août 1773, l'abbé Belot présente Léonard de Lasalle pour la vicairie perpétuelle de Bouliac vacante par la démission de Jean Lamolière qui lui-même avait été présenté le 6 juillet sur la démission de M. Richard.

19 e siècle

| Prendergast | 1802-1806 |

| Géraud | 1806-1808 |

| cure vacante | 1808-1823 |

| Brothier | 1823-1829 |

| Siméon | 1829-1853 |

| Dubordieu | 1853-1866 |

| Vidal | 1866-1876 |

| Pareau | 1876-1900 |

| Ambaud | 1900 ? - 1906 ? |

| Cabaroque | en exercice en 1958 |

Le conseil du 24 mai 1906 nous apprend que le curé Ambaud a fait établir ses droits à la retraite et que la commune ne peut pensionner M. Ambaud "qui n'a pas 20 ans de service parmi nous."

Dans cette chronologie, on observe l' absence de curé de 1792 à 1802. L'explication en est donnée par l'abbé Pareau en ces termes : "La grande Révolution ferma les églises , exila les prêtres qui, fidèles à leur foi, refusèrent de prêter l'impie serment constitutionnel".

Rappel historique : la Constitution civile du clergé

Le 12

juillet 1790, Louis XVI imposa aux prêtres de prêter serment de "veiller avec

soin sur les fidèles, (d'être) fidèle à la nation, au roi, (de) maintenir de

tout son pouvoir la constitution décrétée par l' Assemblée et acceptée par

le roi". On appela prêtres assermentés ceux qui prêtèrent serment et prêtres

réfractaires ceux qui refusèrent de se plier à l'exigence royale.

Cela allait être un terrible cas de conscience pour le petit clergé. A cette

époque l'abbé Lapauze, curé de Grayan, écrivait à son frère curé de Bonzac:

<<Nous sommes dans une alternative bien cruelle: ou manquer aux principes de

notre foi et de notre conscience, ou mourir de faim.>>

La loi du 26 août 1792 dit que les ecclésiastiques qui avaient refusé ou

rétracté le serment civique devaient dans les 8 jours quitter leur département

et dans les 15 jours,le royaume, sous peine de déportation en Guyane. Une

statistique du 4 mai 1791 donne pour le district de Libourne 91 curés ou

vicaires ayant accepté de prêter serment à la constitution civile du clergé et

61 ne l'ayant pas fait.

Ces prêtres réfractaires connurent des moments très difficiles. Ils furent obligés de mener une vie clandestine et indigente et pour survivre certains durent accepter de travailler de leurs mains et devinrent vannier, tailleur, peintre en bâtiment ... D'autres partirent pour l'étranger pour des années d'errance.

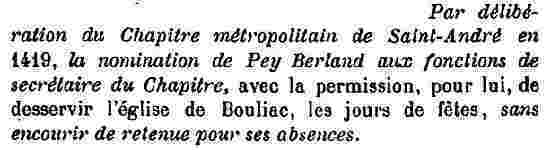

Vente aux enchères des propriétés des émigrés et du clergé

On remarquera la présence du petit domaine appartenant au chapelain de Jonqueyres qui devint la maison de Jacques Barbe (actuellement, au n° 10 de la place Camille Hostein) et du presbytère qui fut adjugé à M. Fanteau.

La vente aux enchères de la cure vue par l'abbé Pareau

"Le

décret porté dans la nuit du 4 août 1789, par l'Assemblée constituante, déclara

les biens de l'église propriété de la nation ; confiscation inique, vol. L'état,

pas plus que l'individu, n'a le droit de mettre la main sur un bien légitimement

acquis. La loi du plus fort n'est pas la loi ; c'est l'abus de la force,

l'oppression du faible, la tyrannie. La maison curiale de 1789 était

identiquement celle d'aujourd'hui. Bien de l'église, elle fut confisquée et

vendue en 1796 au sieur Auguste Fourteau, matelot, demeurant à bordeaux, rue

Puits-d'Escazeaux, au prix de 5200 fr. Cette vente, faite sept ans après la

confiscation et à un étranger, montre qu'une âme ne se trouva pas dans Bouliac

assez malhonnête pour acheter un bien volé.

Fourteau ne garda pas longtemps sa criminelle

acquisition. Il la revendit, en juillet 1801 à J. Roux, lieutenant de port à

Bordeaux et y demeurant, rue du Palais-Gallien, 106, au prix de 3100 fr."

On remarquera que le curé Pareau ne reprend pas le nom de Fanteau, ni son adresse exacte. On peut imaginer qu'il n'a pas lu le texte original reproduit ci-dessus.

Sur la page Les Maires de Bouliac , on pourra lire des informations complémentaires et en particulier comment Barthélémy Dupuch, agissant comme maire, acheta à J. Roux la maison curiale, le 23 mai 1820."

Le

prêtre assermenté de Bouliac raconté par l'abbé Pareau

Le texte, que je rapporte

ici, est très endommagés, certains passages sont illisibles. J'ai dû faire preuve d'un peu d' imagination !

"L'intrus Luquet

Un intrus nommé Luquet exerçait à Bouliac en 1802, les fonctions du curé.

Légitime curé de Beaurech en 17.., Luquet avait eu la criminelle faiblesse de

prêter serment à la Constitution civile du clergé et, par suite, il était devenu

le sujet de l'évêque Pacareau(voir

note ci-dessous).

Chantre

de Saint-André, doué d'une belle intelligence, possédant le latin et le grec,

l'hébreu, l'anglais, l'italien, l'espagnol et même notre patois girondin ne

possédait pas malheureusement, la science des savants, la seule indispensable.

A 75 ans, il rêvait encore de coiffer la mitre et il crut pouvoir atteindre ce

but depuis longtemps désiré en prêtant serment constitutionnel...

L'intrus Pacarau ne pouvait nommer que des intrus aux cures que l'apostasie,l'exil

ou la mort des titulaires avaient rendues vacantes. En 1791, LUQUET fut du

nombre de ces indignes ministres du Seigneur.

Il vint remplacer à Bouliac l'abbé Rauzan. Rauzan et Labat, son prédécesseur, ne

firent que passer, en 1791-1792-1793. que devinrent-ils pendant la Révolution?

Nous l'ignorons.

Quant à

Olivié, ce prêtre que nos pères, en 1791, aimaient et vénéraient depuis 30 ans

comme leur pasteur légitime, il avait faibli et prêté le ... civique. Puis, de

chute en chute, il était ...la supême honte de contracter un mariage civil.

Des anciens nous ont dit avoir appris de leurs pères qu'on relevait quelquefois

ivre-mort, un curé de Bouliac dans l'auberge du Marais. S'agit-il D'Olivié ? de

Luquet ?

Il est certain que Luquet lui-même qualifié de "grand vaurien" par Mgr D'AVIAU,

ne produisit, ici que des fruits morts".

Il fut chassé de Bouliac par Mgr d'Aviau qui devint évêque de bordeaux le 25

juillet 1802.

Note : Pierre Pacareau, né à Bordeaux le 2 septembre 1716, curé de la paroisse de Saint-André, chanoine de la métropole, puis évêque constitutionnel de la Girond mourut à Bordeaux le 5 septembre 1797.

Richard Prendergast -1er Curé 1802-1806

vu par l'abbé Pareau

"R.

PRENDERGAST, nom qui semble indiquer une origine étrangère, était, en 1791, curé

de Lussac, dans l'arrondissement de Libourne. Fidèle au voeu de son sacerdoce :

"Le Seigneur est désormais tout mon bien ! " il s'enfuit en Espagne, pour ne pas

prêter l'abominable serment.

A son retour, c'est à Bouliac qu'il reprit son saint ministère, si glorieusement

interrompu. Il disparut en 1806. Passa-t-il dans une autre paroisse ? Mourut-il

à cette époque ? Nous n'avons pu le savoir."

J'ai retrouvé le curé Prendergast, avec changement de prénom, sur un site présentant l'histoire de Lussac. Il y est indiqué que Thomas Prendergast était arrivé du diocèse de Tuam, en Islande, en 1779. Il refusa de prêter serment à la constitution civile du clergé. Conformément à la loi, il dut quitter le pays. On l'embarqua, dès le 9 septembre 1792, à bord de La Favorite Nanny de Dublin, qui le débarqua à Bilbao le 20 du même mois.

Déporté à Bilbao sous la Révolution :

Thomas Prendergast, curé de Lussac, s'embarque à Bordeaux, à bord du navire irlandais " La Favorite-Nanny" commandé par le capitaine Gonderson. Et avec lui, 22 autres ecclésiastiques du diocèse de Saintes, 4 du diocèse de Poitiers, 32 du diocèse de Bordeaux, quelques autres des diocèses de Limoges, Agen, Sarlat, Nantes, Périgueux, Angoulème et La Rochelle, soit au total 73 prêtres réfractaires. Par décret de la Convention Nationale du 27 août 1792, ils sont expulsés à Bilbao (Espagne) où ils arriveront le 20 Septembre 1792.

Bilbao, en cette fin d'année 1792, devient une colonie de prêtres français : vers la mi-septembre, on trouve 350 ecclésiastiques, dont plusieurs des diocèses de Saintes et de La Rochelle,. Le 12 octobre on en compte 1 000 dont 66 du diocèse de Saintes. En sa qualité de Vicaire Général de Saintes, Augustin Taillet pris l'initiative d'une démarche auprès de l'autorité ecclésiastique, après avoir publié : "Les prêtres français ont-ils pu, sans blesser leur conscience, sortir de France ? Leur fuite est-elle une faute qu'on ait le droit de leur reprocher ?".

M. Géraud-

2me

Curé 1806-1808

vu par l'abbé Pareau

"L'abbé Géraud, successeur de R. Prendergast, fut déplacé en 1808.

Nous n'avons pu savoir s'il était curé ou simple vicaire en 1791, s'il prit le

chemin de l'exil ou s'il demeura caché dans le diocèse pendant la révolution".

Aussitôt après que Mgr d'Aviau eut prit canoniquement la place de Mgr de Cicé, le 25 juillet 1802, il demanda un rapport général sur l'état des paroisses diocésaines. Les commissaires requis ont donné une description navrante des églises qu'ils ont visitées, description dont je donne l'extrait suivant :"Tout est dans un affreux délabrement ; le temps et l'incurie ont achevé de dégrader ce qu'un pouvoir destructeur a épargné. Dans beaucoup d'églises, il n'y a us ni confessionnal, ni chaire, ni baptistère. Des planches grossièrement assemblées servent d'autel. Il est garni, en guise de nappe, d'un linge souvent usé, de quelques chandeliers de bois ou de tôle, ayant une forme et des dimensions souvent diverses. Peu ou point d'ornements sacrés, à peine décents ; peu ou point de cloches : la Nation les a fondues pour en faire des gros sous".

Je ne peux pas imaginer que l'église de Bouliac fût épargnée par cet "affreux délabrement".

L'abbé Mondenard

vu par l'abbé Pareau

"M. Géraud ne fut pas remplacé. Il y avait alors une si grande pénurie de

prêtres dans le diocèse, que Mgr d'Aviau subit la dure nécessité de confier

simultanément plusieurs paroisses au zèle d'un seul curé. C'est ainsi que

Bouliac se trouva desservi, de 1808 à 1811, par M. Mondenard, curé de la Tresne."

|

Ce magnifique reliquaire, photographié en 2010, a-t-il un rapport avec la sainte relique décrite par l'abbé Pareau (page 10) ? "...une boîte de forme ronde dont le diamètre est d'un pouce et demi, fermée par un verre à la partie antérieure et en outre par deux couvertures tournant à vis, l'une à la dite partie antérieure, l'autre du côté opposé, est enfermée une parcelle de la courrone d'épines de N. S.J. Ch, et un fragment du S. Sépulcre, fixé sur un papier orné de peintures..." Cet ensemble a été "vérifié et reconnu pour authentique." le 13 juin 1811 par l'archevêque François d'Aviau et l'abbé Pareau suppose que l'abbé Mondenard est à l'origine de cet examen car "Lui seul avait qualité pour le faire." La réponse est donnée page 33 : "Une âme pieuse en fit don à M. Dubordieu qui trouvait, avec raison, trop modeste le reliquaire..." décrit page 10. C'est Mgr Donnet qui transféra les reliques dans leur nouveau reliquaire, translation qui fit l'objet d'un procès-verbal déposé aux archives fabriciennes.

|

M. Brothier, 3ème curé

1823-1829

vu par l'abbé Pareau

Il s'installa à Bouliac

en 1823 et "fut transféré, le 12 novembre 1829, au doyenné de Podensac et y

mourut dans le Seigneur le 1er novembre 1837, à l'âge de 72 ans." L'abbé Pareau

a retrouvé dans les archives fabriciennes le compte-rendu de la translation,

citée ci-dessus , qui a eu lieu le 17 octobre 1824 : "...M. le Curé , précédé du

clergé, suivi d'un peuple nombreux, a porté de la maison presbytérale à l'église

la Sainte relique, sous le dais, processionnellement, au milieu des encensements

t au chant de l'hymne de la Passion.

Une station a été faite à la croix de la grande place.

De là, la sainte relique a été introduite dans l'église au chant du Te Deum.

Nous avons fait l'adoration avec le clergé, M. le Maire, MM. les membres de la Fabrique, tous les fidèles, et nous avons ensuite fermé la dite Sainte relique dans la colonne du Sanctuaire placée du côté de l'Evangile."

L'abbé Pareau termine le

chapitre réservé au curé Brothier par des éléments d'information sur la croix

qui occupa longtemps le centre "de la grande place (actuellement Place Camille Hostein). Il mentionne le témoignage d'un vieillard de 84 ans selon lequel cette

croix "était de fer, petite et fixée sur un petit piédestal de pierre. Elle

avait traversé, pour le grand honneur de nos pères, les jours de la Révolution.

Elle fut remplacée , en 1826, par une croix plus grande , à l'occasion du Jubilé

que Léon XII donnait alors au monde chrétien...Nous regrettons... que notre

vénéré prédécesseur n'ait pas mis ailleurs cette "mesquine petite croix, heureux

témoin de la foi du dernier siècle."

Bernard Siméon 4ème curé 1829-1853

vu par l'abbé Pareau (pages 20, 21 et 22).

"Bernard Siméon venait de

Bassens et Carbon-Blanc, deux bourgs qui ne formaient alors qu'une

paroisse...rien n'a pu nous dire le jour précis de l'arrivée de B. Siméon à

Bouliac; un acte de baptême nous y révèle sa présence le 14 décembre 1829.

Nous ignorons ce qu'il fit ou voulut faire pour restaurer l'église, dont, le

délabrement était profond. Les régistres fabriciens de cette époque n'existent

plus. Quant aux archives municipales, elles nous apprennent seulement que des

sommes minime furent affectées chaque année à l'entretien des toitures de

l'Eglise et de la Cure ; que le tritement de 300 francs accordé primitivement

par la commune à M. Brothier, fut réduit pour M. Siméon, d'abord à 250 fr., puis

à 200 francs."

En 1842,B. Siméon ajouta le titre de chanoine honoraire d'Alger à son titre de

curé de Bouliac. L'évêque d'Alger, Mgr Dupuch, de vénérée mémoire, était le

neveu de B. Dupuch (Voir Les maires de Bouliac ), et, c'est dans une de ses

visites à son cousin germain, Jules Dupuch, qu'il se plût, avec l'agrément de

Mgr Donnet, à honorer de la mosette B. Siméon...

En 1843, Mgr Donnet vint clôturer une mission et confirmer 121 personnes : 60

hommes et garçons ; 52 femmes et jeunes filles.

En juin 1853, B. Siméon présida une procession du T. S. Sacrement, encore

inoubliée. Organisée par le Vicaire Jonqua, elle traversa le village, descendit

la vieille côte de Salles, suivit la route départementale et remonta sur le

plateau par le chemin du Piquet...

A ce moment, B. Siméon fut abreuvé de chagrins. Des témoins oculaires nous ont

affirmé que ce vieillard amaigri, maladif, fut abordé brusquement, après la

messe, au sortir de l'église, dédaigneusement accompagné jusqu'à la cure par

certains policiers, qui lui disaient "Marche, marche, curé !" puis sommé

légalement! de partir avant midi !...c'était au mois de juillet.

Il se retira sur la

paroisse Sainte-Croix de Bordeaux, emportant avec lui l'estime et l'affection

des humbles, qui se plûrent , à le visiter et à secourir par de menus présents

sa pauvreté qui était grande. Il n'avait d'autres moyens d'existence que les 900

francs de sa pension de retraite eccllésiastique, et, pour ajouter quelques

maigres émoluments à cette maigre ressource, il remplissait les fonctions de

diacre aux messes chantées. Pauvre prêtre !!

Il mourut, le 1er mars 1865, à l'âge de 80 ans et cinq mois."

Le

mystère Jonqua

vu par l'abbé Pareau (page 26).

"A l'ordination de Noël 1852, Mgr Donnet nomma l'abbé Jonqua, nouveau prêtre,

vicaire de Bouliac. Pourquoi ? Nous n'avons pu le savoir.

B. Siméon âgé de 68 ans suffisait encore au service paroissial, qui n'a jamais

été difficile : Bouliac, en effet, ne compte guère que 700 habitants...

Bouliac n'a pas, n'a jamais eu de titre vicarial, et B. Siméon était pauvre. Qui

donc payait au vicaire le traitement nécessaire à son existence?

...ce vicariat momentané, non voulu, plutôt subi, d'ailleurs inutile, devient un

mystère.

L'abbé Jonqua habitait, en face de l'église, les appartement occupés aujourd'hui

par M. Maurice Bouluguet... Mais qui donc payait l'indemnité de logement, et

quel est le mtif qui nécessita cette dérogation à l'usage si rigoureusement

maintenu partout ailleurs de cohabiter avec le curé ?

L'abbé Jonqua fit le service paroissial depuis le départ de B. Siméon jusqu'à

l'arrivée de Pierre Dubordieu, et passa comme vicaire à Bazas."

Pierre Dubordieu 5ème

curé 1853-1866

vu par l'abbé Pareau (pages 28 à

32)

"L'abbé Dubordieu avait

36 ans. Avec lui s'ouvrit, pour la cure et pour l'église, l'ère de la

restauration et du rajeunissement. La cure, trop négligée sous le pastorat de M.

Siméon - faute administrative impardonnable - était sale, délabrée, à peu près

inhabitable, et la municipalité Travot n'avait pas de fonds disponibles."

Le nouveau curé fit des "Réparations coûteuses, soit, mais définitives; ce sont

les plus économiques" : construction d'une cloison en briques le long des murs

humides et redistribua les pièces d'habitation de la cure. D'où vinrent les

fonds ? Le curé fit l'avance de 2000 francs, la commune prit à sa charge la plus

petite partie de la dette et la fabrique apporta la part la plus grosse ce qui

lui permit d'être maîtresse des travaux. Après la cure, il attaqua la

restauration de l'église, classée monument historique, sans l'avis du conseil

municipal, sans l'autorisation de l'Etat, sans architecte : vestiaire en bois de

chêne pour les ornements sacrés, ouverture de la fenêtre centrale de l'abside

"depuis longtemps murée,", pose de vitraux sur les fenêtres absidiales,

remplacement des carreaux "à moitié brisés" de la nef, remise en état des six

fenêtres qui étaient "affreusement mutilées", pose d'une cuvette en marbre blanc

dans l'arceau des fonts qu'il fit ouvrir, pose d'une porte à tambour pour la nef

afin de briser les courants d'air, remplacement de l'ancien lambris de

bois blanc par un plafond que l'abbé Pareau considère comme une "oeuvre

incontestablement belle", destruction de l'ancien clocher et construction du

clocher actuel dont les plans et et le devis furent dressés par l'architecte

Alaux.

Le devis s'élevait à 19 181 fr. 20. Qui paya ? la dépense fut couverte par une

souscription qui rapporta 7000 fr, par une contribution fabricienne de 2181 fr

20 et par un emprunt de 10000 fr, emprunt autorisé par décret impérial du 18

juillet 1864 pour un remboursement en 10 ans au taux de 5 %. A ces informations,

l'abbé Pareau ajoute une remarque qui en dit long : "Il est à remarquer que les

subsides municipaux, pour cette belle oeuvre, brillent par leur absence.

L'abbé Pareau rapporte également une difficulté soulevée par une modification de

la nef : pour construire l'arceau où fut placé l'autel de la Vierge il fallait

supprimer "une vieille masure, servant de seconde sachristie" ; il demanda

l'autorisation de cette démolution qui lui fut refusée par l'administration

Travot-Cardonnel. "Pourquoi ? Nous ne le savons pas au juste... Outré de ce

refus, cédant à un dépit qu'on ne saurait approuver, M. Dubordieu, de sa propre

autorité, fit jeter bas la misérable chambrette. Il eut tort. L'administration

pouvait le punir, elle préféra le pardon."

"En 1856, il fit précher une mission. En 1860,, il dota l'église d'un Chemin de

la Croix... En 1866, l'estime de Mgr Donnet...appela M. Dubordieu au doyenné de

Saint-Macaire.

Chanoine honoraire sur ses vieux jours, l'abbé Dubordieu mourut le 4 janvier

1897, à l'âge de 84 ans.

Jean-Baptiste Vidal 6ème curé 1866-1876

vu par l'abbé Pareau (pages 45 à

48).

Il prit possession de la

cure de Bouliac le 15 avril 1866.

"Il avait 38 ans. Taille superbe, démarche grave, sans affectation, non dépourvu

d'une certaine majesté ; parole duce et précise, s'imposant par sa netteté,

malgré son apparente lenteur.

Il alliait une intelligence délicate et fine à une grande bonté. Il ne savait

guère s'irriter, s'impatienter ; il ouvrait sa bourse à toutes les misères,

exploité quelquefois ; il trouvait à peu près toujours des circonstances

atténuantes à toutes les faiblesses...

En 1868 il fit ériger le maître-autel grâce à une subvention fabricienne et d'un

leg de 2000 francs de Mme Rose Vial, veuve Sermensan... En 1872, il fit

remplacer l'autel en bois de la; Sainte Vierge par un autel en marbre blanc. La

même année, il fit exécuter les peintures murales du Sanctuaire (qui

disparaîtront ultérieurement) pour une dépense de 2900 francs (délibération

fabricienne du 7 janvier 1872). En 1874, il fit installer l'autel offert

par Mme Vve Levif pour le culte de Saint-Joseph. En 1875, un don de 5000 francs

de M. Gardère lui permit de doter l'église d'une chaire : "C'est de l'art dans

une haute expression. Le ciseau semble s'être joué dans ces madriers de chêne,

tant est finie la sculpture des chapiteaux, des cintres, de quatre personnages

qui figurent en relief sur les panneaux. On lit sur le soubassement de la cuve :

"Don de M. Gardère. M. Vidal curé, 1875. M. Gardère habitait la riante villa

appelée depuis peu "Des Pervenches" (1), sise, vers le midi,, sur les dernières

pentes de notre côteau, sous un vaste dôme de verdure. Ce domaine est devenu la

propriété indivise de MM. Rosset et Laporterie."

(1) Actuellement Château

Labarde. Voir Châteaux et maisons de campagne de Bouliac.

"En 1875, une mission fut cloturée le 29 décembre par Mgr Donnet. En 1876, M.

Vidal fut nommé au doyenné de St-Macaire. Il mourut pieusement à Bordeaux en

1890, à l'âge de 62 ans."

Le curé Eugène Pareau 7ème curé 1876-1899 ou 1901 ?

Né en 1834 à Tabanac, mort à Bouliac en 1902.

Certains ont supposé que le curé Pareau s'est fait représenté sur cette peinture murale qui orne le mur nord de l'église !

Photographie (2010) offerte par Michel Costa, correspondant au journal Sud-Ouest.

|

Marc Saboya dans l'article consacré aux peintures murales de l'église de Bouliac

de l'opuscule L'église Saint-Siméon de Bouliac a écrit page 23,

note 27 :

Qu'en pensez-vous ?

|

|

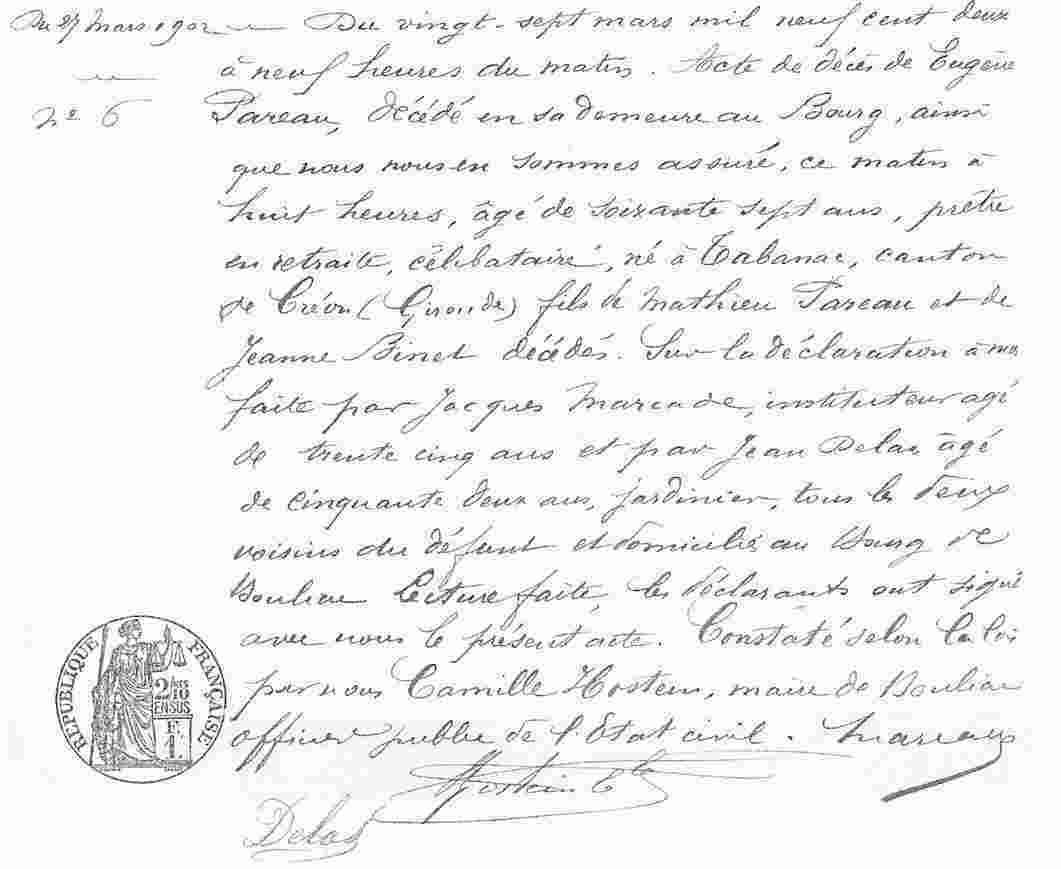

Eugène Pareau, prêtre retraité, est mort à Bouliac le 27 mars 1902, à l'âge de 67 ans.

Document gracieusement offert par Michel Costa.

Le curé Léon Cabaroque

Le curé Cabaroque, retraité, en visite à Bouliac (vers 1970) soutenu

par l'ancien maire, Louis Brochard à gauche, et Ludovic Magagna,

pour les noces de diamant de Louis Brochard.