Le chemin de Vimeney

Je

me souviens ...

Michel

Laborde, le Coteau

J'ai connu les courses de chevaux passant par le chemin de Vimeney, la vigne du bas Bouliac etc ...

Je

me souviens ...

Pierre Baros

Pendant la seconde guerre, un avion anglais avait perdu une bombe qui avait creusé un trou énorme dans le chemin. M. Mendès (Cyriaque), allant travailler à six heures du matin à EDF, était tombé dans ce trou et s'était blessé.

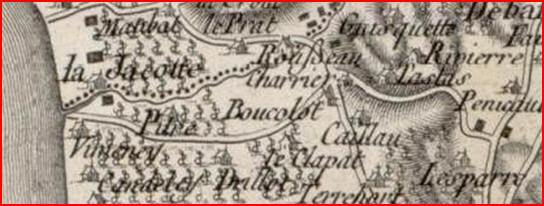

L'extrait ci-dessus de la carte de Belleyme , levée avant la Révolution, montre que le chemin ne suivait pas le cours de la Jacotte.

C'est un des plus anciens chemins de Bouliac

qui doit son nom au domaine de Vimeney (On remarquera la maison à l'extrémité du

chemin, près de la Garonne), occupé actuellement par les centres

commerciaux Auchan et

Leroy-Merlin. D'importants travaux liés à l'établissement de la voie rapide

Bouliac-Latresne et de la rocade ont complètement modifié son tracé qui , de nos

jours, suit celui de la Jacotte jusqu'à son embouchure sur la Garonne : le port

de Vimeney.

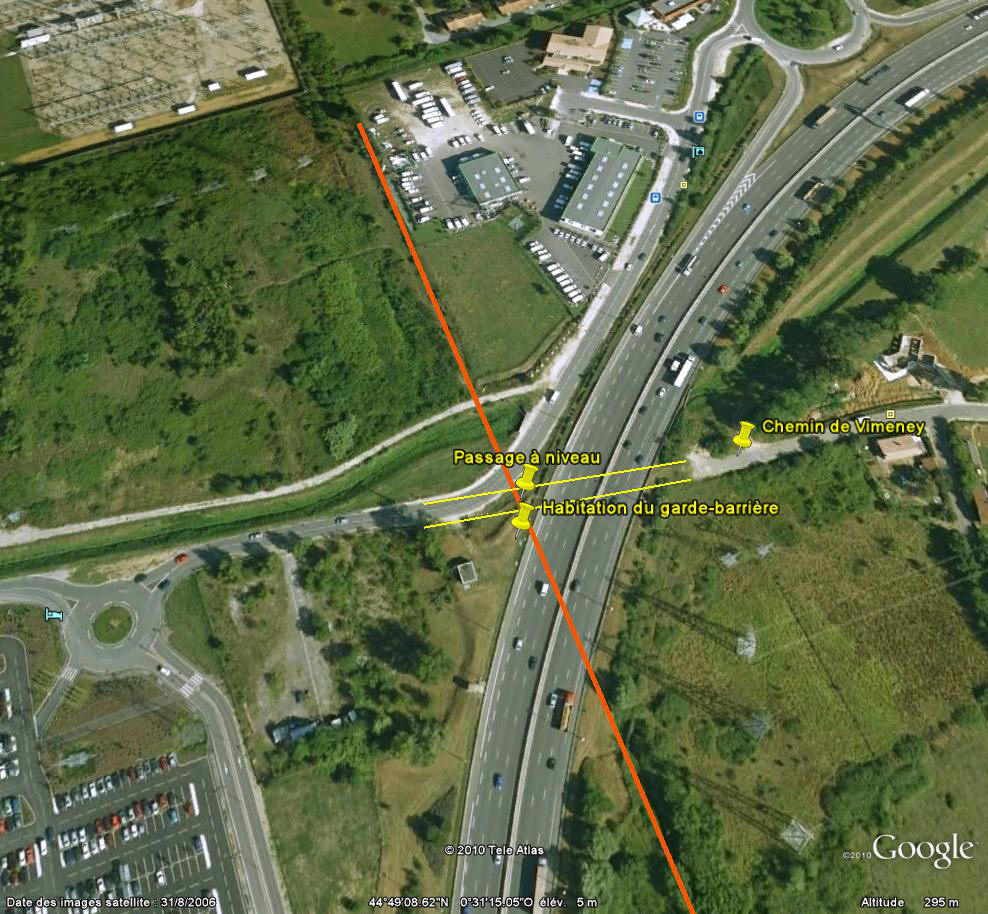

Cette vue aérienne de 2006 montre la partie du chemin de Vimeney supprimée par la rocade qui a transformé ce chemin en impasse.

Le chemin de Vimeney sur le plan cadastral napoléonien de 1824

Le

chemin de Vimeney vu par le curé Pareau avant 1895

"Le

chemin qui longe le ruisseau frontière, au nord appartient à Bouliac, depuis la

route départementale jusqu'à l'endroit où le ruisseau le traverse ; et au-delà,

il fait partie du territoire de Floirac, car le ruisseau continue d'être la

ligne séparative de ces deux communes.

Ce chemin, appelé de "Vimeney" à cause des champs d'osier, vulgairement "Vimes",

qui formaient jadis une partie du domaine de M. le Marquis de Gourgue, n'était

d'un bout à l'autre, pendant la saison des pluies, que larges flaques d'eau,

cloaques de boue, une fondrière. Je me souviens qu'une pauvre femme mourut à la

maison blanche. On plaça le cercueil sur une charrette du domaine, et le cortège

un moment réuni se débanda, malgré la gravité de la circonstance, en un comique

sauve-qui-peut.

En 1895, une souscription communale fit de cet affreux chemin une voie solide et

belle..."

En 1825, l'état des chemins dressé par le maire Jean Hugla mentionne : "Le chemin n° 18, longueur 1830 mètres, largeur 1,33 mètre, sentier de Vimeney, prenant du chemin n° 1 à celui de Pérignon." Comme le chemin n° 1 désigne le chemin des collines, ce sentier de Vimeney n'est pas notre chemin de Vimeney actuel qui a été marqué par de nombreux travaux avant les transformations modernes du XXème siècle.

Nous

avons retrouvé quelques étapes importantes des modifications de ce chemin

réalisées par la commune.

Un procès-verbal du 31 août 1840 autorise M. de Gourgue à construire un petit

canal sur sa propriété au port de Vimeney, de quarante mètres de long et trois

mètres trente centimètres de large, qui sera entretenu par M. de Gourgue. Dans sa

séance du 20 avril 1845 le conseil entérine le fait que "M. de Vigniéras

cède à la commune 10 ares de terrain pour donner la largeur de 8 mètres au

nouveau chemin de Vimeney."

Ultérieurement, M. de Gourgue "demande à donner au cours d'eau un écoulement direct au lieu de la courbe que ce cours d'eau décrit actuellement, il prendrait à sa charge la dépense." Mais le Conseil fait remarquer "que ce cours d'eau est la limite entre Bouliac et Floirac...la limite de chacune de ces communes se trouverait donc changée." La demande de M. de Gourgue est donc acceptée à la condition qu'il obtienne l'autorisation de l' Administration d'effectuer le redressement demandé.

Le 10 août 1848, souligne l'inutilité, pour la commune, du chemin de Vimeney car les habitants du bourg "ont aussi court de passer par lasouys (sic) prenant ensuite le chemin de halage pour se rendre à Bordeaux, et que ceux qui se trouvent du côté des Collines ont le m^me chemin de halage qui va droit à Bordeaux. En outre, "toute la moitié dudit chemin qui se dirige vers la Garonne profite à peu près exclusivement à un seul propriétaire..." Ces considérations conduisent le Conseil à rejeter, à l'unanimité, les travaux qui lui sont demandés pour ce chemin.

On a ici, je suppose, l'explication de la description faite par l'abbé Pareau, donnée ci-dessus : "larges flaques d'eau, cloaques de boue, une frondrière."

Le 24 juin 1888, le Conseil étudie le classement du chemin deVimeney,"un projet d'avenir" d'après le maire. On examine le projet de digue dressé par les Ponts et Chaussées. De la voie ferrée à la rivière, cette digue occuperait "le chemin actuel, entre le chemin de fer et le chemin du bord de la rivière dit chemin de halage, la largeur paraît assez forte pour y établir le chemin rural qui serait alors à la hauteur des remblais et vers la rivière à environ cinquante centimètres plus élevé que la Route racheté par un plan incliné en amont et en aval." De la voie ferrée jusqu'au débouché sur la route départementale, la commune serait libre d'exécuter tous les travaux qu'elle jugerait utiles. Ce projet est à l'étude depuis environ deux ans et la dépense est évaluée à soixante mille francs environ. Ces deux parties, de 704 mètres pour la première et 667 mètres pouer la seconde, conduirait à une dépense totale de 8 500 franc. Les avantages pour la commune seraient : (1) on pourrait aller directement du haut de la commune à la rivière et on pourrait y embarquer à toute heure de la marée alors que le port des Collines ne permet d'embarquer qu'à marée haute ; (2) ce chemin permettrait d'éviter le détour par le port des Collines ou par la Souys, ce qui allonge le parcours de 2500 mètres, soit une économie de 60 à 80 % suivant les cas ; (3) on pourra aller du pied de la côte au pont à la Bastide. M. de Buhan prend la parole au nom des riverains du chemin des Collines et reconnaît les avantages du projet présenté par le Maire mais il s'oppose au déclassement du chemin des Collines. Le Conseil vote alors le classement du chemin de Vimeney, son opposition au déclassement du chemin des Collines et le début des travaux après la construction de la digue par les Ponts et Chaussées.

Le 18 août 1890, le Conseil décide qu'un passage de 0,60 mètre pour les enfants et les piétons sera établi sur le chemin de Vimeney.

Le 20 novembre 1892 : "...les trains ne sifflent pas assez tôt..." C'est la plainte d'un conseiller qui souligne l'absence de garde-barrière au passage à niveau de Vimeney et qui redoute de graves accidents. Le maire est invité à écrire au directeur du chemin de fer d'Orléans pour demander de faire siffler les trains bien avant d'arriver au passage à niveau. On verra plus loin que les coups de sifflet de ce train n'ont pas pu empêcher la mort de Mme Louit, sur ce passage à niveau, le 17 août 1898.

En 1893, le conseil propose de relier la route Floirac-Latresne à la Garonne par le chemin de Vimeney en soulignant que ce nouveau chemin "est réclamé par toute la population...". Il aura une longueur de 1381 mètres et la commune "s'engage encore, au lieu et place de la commune de Floirac, à construire aux frais de la commune de Bouliac la partie de ce chemin qui se trouve dans la commune de Floirac."

La transformation en chemin vicinal du chemin rural de Vimeney coûtera 11 680 francs et une souscription sera ouverte dans la commune pour acquitter la moitié de cette somme. Le maire s'engage à payer personnellement le complément permettant d'atteindre cette moitié si la souscription se révélait insuffisante.

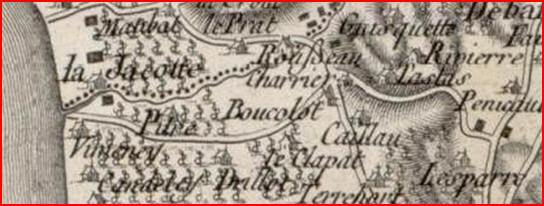

Le 22 juillet 1894, le maire fait le bilan de cette souscription: 49 francs en nature pour le Marquis de Gourgues et pour les souscriptions en argent le total est de 5 590 francs. Le chemin aura une largeur de 6 mètres.

Extrait du procès-verbal du 22 juillet 1894

Le 1er décembre 1895, le maire rappelle que, le 18 aôut 1879, Pierre Manet, charretier à Pessac, a été tué sur la voie ferrée, au croisement avec le chemin de la Matte. Pour éviter un nouveau drame, il demande la création d'un garde-barrière au passage à niveau du chemin de Vimeney en soulignant que "le chemin vicinal de Vimeney sera certainement le plus fréquenté de la commune..."

Le 31 décembre 1896, le maire fait connaître le procès-verbal dressé par le garde-champêtre du nombre de voitures ayant traversé le passage à niveau les 27 et 30 mai 1896 : 20 voitures pour le 27 mai et 16 voitures le 30 mai. Il souligne, en outre, que la voie est masquée juste à l'endroit où les voitures venant de la Garonne vont s'engager sur la voie. Par conséquent, le conseil dégage sa responsabilité et prie le Préfet de prendre les mesures nécessaires pour éviter de graves accidents sur ce passage dangereux.

Le 2 mai 1897, l'établissement d'une halte à Vimeney pour le tramway de Bordeaux-Cadillac est à l'ordre du jour. Le conseil constate que "... des trois entreprises de transport à vapeur traversant la commune, aucune n'est commode pour se rendre à Bordeaux..." En conséquence, il décide de demander à la préfecture l'autorisation d'établir une halte à Vimeney pour le tramway Bordeaux-Cadillac.

Le 21 novembre1897, le conseil étudie les accidents à redouter compte tenu de l'augmentation de la circulation et de l'absence d'un garde-barrière au passage à niveau du train Bordeaux-Créon. M. Avensays propose au conseil "de vouloir bien à nouveau émettre le voeu que la Compagnie d' Orléans soit mise en demeure de faire garder le dit passage."

Dans la même séance, il est demandé que le concessionnaire du Tramway de Camarsac "établisse une halte au point où sa ligne rencontre le chemin vicinal qui fait communiquer Tresse et Bouliac, à peu près au 9ème kilomètre...La halte demandée desservirait tout Carignan et une notable partie de Tresse et de Bouliac." Le 27 mai 1901 le maire de Carignan demande à la commune de Bouliac de participer à la construction de cette halte. Le conseil vote un participation de 50 francs.

Je me souviens...du tramway de Camarsac

Je n'ai pas connu le tramway à vapeur qui fait partie "des trois entreprises

de transport à vapeur traversant la commune" citées ci-dessus. Mais, j'ai connu

son successeur électrique qui avait ses terminus barrière de la

Benauge à Floirac et à Camarsac. Ses rails suivaient la bordure droite de

la route en allant vers Camarsac et il faisait halte, pour les habitants de

Bouliac, à l'emplacement actuel de l'entreprise de cheminées Salvador.

|

|

|

|

La gare de marchandises du tramway où j'ai joué dans mon enfance. |

Le tramway à vapeur arrive de Camarsac, il traverse le carrefour de Monrepos |

Le 6 mars 1897, "...Monsieur Avensays signale qu'un accident mortel a failli se produire au passage à niveau de Vimeney. Le train arrivait juste au moment où l'attelage d'un laitier s'engageait sur la voie. C'est miracle comme le cheval s'est arrêté à temps ; le conducteur effrayé s'est trouvé mal et a dû être soigné ; il y a là un danger réel et le devoir du conseil est de ne cesser de réclamer que lorsque la Compagnie se sera décidée à établir une barrière."

"Maintenant

le sang a coulé."

Le malheur redouté est arrivé le 17 août 1898 à 5 heures et demi du

soir !

Il est relaté dans la séance du Conseil du 21 août 1898. En ouvrant la séance, le maire rappelle la catastrophe dans laquelle Madame Louit a trouvé la mort. Il remercie au nom de toute la Commune M. Avensays du dévouement avec lequel il a mis sans compter tout ce qu'il avait au, service des malheureux blessés et de l'activité déployée par lui et tout son personnel dans cette triste circonstance. Il appelle également l'attention de MM. les Conseillers sur le courage d'Achille Bureau Gendre de M. Avensays qui a arrêté au péril de sa vie les chevaux affolés de M. Louit et a ainsi prévenu les accidents qui auraient pu se produire sur une route fréquentée comme celle du bord de l'eau. Les chevaux étaient encore rattachés ensemble par les chaînes qui les lient au bout du brancard de l'omnibus, les rênes flottaient drerrière eux et ils couraient d'un galop vertigineux." Les conseillers présents ont décidé de signer une lettre de félicitations à leur collègue M. Avensays. Ils ont voté, à l'unanimité, des félicitations à M. Achille Bureau et ont décidé de signaler "sa belle conduite" au préfet et de demander une récompense pour son action.

Dans cette même séance, nous apprenons que le

conseil a protesté "contre les allégations d'un journal qui prétendait que la

commune avait été mise en demeure de faire garder le passage de Vimeney." Le

conseil souligne que "la responsabilité entière incombe à la compagnie d'Orléans

qui s'est obstinée, malgré l'urgence à ne pas faire établir une barrière..." et

approuve la lettre que le maire propose d'envoyer au préfet dans laquelle on

peut lire : "Lorsque, en 1895, nous rappelions qu'un accident mortel s'était

produit à Bouliac les ingénieurs du Contrôle ont fait remarquer que c'était au

passage à niveau n° 19 et non au passage à niveau

n° 15.

J'avoue que j'avais été frappé de l'excellence du motif allégué par MM. les

Ingénieurs du Contrôle et nous disions tous ici que la compagnie ne ferait

mettre une barrière que lorsque ses trains auraient tué quelqu'un.

Malheureusement nos prévisions se sont réalisées, maintenant le sang a coulé, un

accident terrible s'est produit et le n° 15 n'a rien a envier au n° 19. Le

Conseil espère que le passage sera enfin gardé."

Ce drame, qui atteignait une grande famille de

Bordeaux, a été longuement présenté par le curé Pareau et les commentaires qu'il

a rédigés ne manquent pas d'intérêt.

"... la voiture de M. Edouard Louit, l'industriel chocolatier de notre ville,

connu du monde entier, littéralement broyée par un train, en revenant du beau

domaine de Freychaud : Mme Louit tuée sur le coup , dans sa cinquante neuvième

année, et six autres personnes blessées, dont trois grièvement...mais il me faut

passer au grotesque. Dès le lendemain de la catastrophe, une enquête fut ouverte

pour chercher à établir les responsabilités. Tout homme de bon sens va me dire :

L'agent responsable est tout trouvé : c'est la Compagnie.

Et c'est absolument vrai, et de toute évidence... Mais le bon sens ne pèse pas

toujours lourd dans la balance de Thémis... L'enquête prouva donc que les

auteurs responsables du tragique évènement étaient deux besaciers,

d'abord le mécanicien qui, paraît-il, n'avait pas joué suffisamment du sifflet,

puis le brave cocher de Madame Louit, qui aurait dû :

1° Entendre le train et même le sifflet sifflant peu ou point ; 2° voir la

fumée du train et même le train, malgré le rideau d'arbres, coupés depuis, mais

qui le dérobaient alors à la vue ; 3° qui, qui, par suite, avait causé par

imprudence, par défaut de fines vue et ouïe l'horrible massacre ; 4° qui, qui,

enfin avait eu le tort de ne pas s'être fait écraser lui-même, et d'en être

quitte pour quelques contusions et écorchures, car s'il avait eu la précaution

de se faire tuer, broyer, déchiqueter, il n'aurait pas été soumis à l'enquête

démontrant qu'il était bel et bien, avec le mécanicien,

"Le pelé, le galeux d'où venait tout le mal."Et sur ce, fut, le dit brave

cocher, déféré au tribunal de Dame Thémis pour s'entendre condamner .... à la

prison

Inclinons-nous devant l'arrêt.

Depuis la mort de Madame Louit, la compagnie d'Orléans a établi une barrière et

un garde au passage à niveau du chemin de Vimeney."

Le 20 août 1899, le conseil émet le voeu que la station du train de Bordeaux-La Sauve, sur le chemin de la Matte, soit reportée au passage à niveau n° 16 de Vimeney qui aurait alors une station de plein exercice (voyageurs et marchandises).

Le 5 novembre 1899, une lettre de M. Eymard, conseiller général, fait savoir au conseil que le Conseil général a émis un avis favorable à la demande du 20 août. Le conseil prend également connaissance d'une lettre de M. Decrois (?), ministre des Colonies, par laquelle il fait état d'une lettre du ministre des Travaux publics "l'assurant des soins qu'il prendra à suivre cette affaire qui l'intéresse..."

Le 27 mai 1901, sur proposition de M. Avensays, le conseil émet le voeu qu'un arrêt facultatif soit " établi sur le tramway de Cadillac à l'extrèmité du chemin de Vimeney."

Le 17 novembre 1901, le conseil se plaint "de l'état actuel des quais de Vimeney par suite de l'établissement de la voie ferrée du tramway de Cadillac. Il n'y a que deux passages d'accès, éloignés l'un de l'autre, de sorte que les charrettes chargées, forcées de rouler sur le sol du quai sans consistance s'y enfoncent. En outre, l'entrevoie, formé de graviers est d'une traversée difficile." Le maire est chargé de demander "de faire macadamiser l'entrevoie" et de modifier la bordure de la voie entre les deux passages existants. Il s'agirait de construire "un quai semblable à celui qui se trouve à la Souys en face de la halte de Monte Christo, long de 37 mètres avec les voies d'accès en pente de 1/10 et élevé au-dessus du niveau du sol de 0 mètre 60 pour permettre le chargement et le déchargement facile des marchandises."

Le 17 novembre 1901, le conseil doit résoudre le problème du maintien de l'omnibus de correspondance entre Bordeaux et Bouliac. Les démarches du maire auprès de l'administration des Tramways pour obtenir ce maintien ont été vaines. Il a donc organisé "provisoirement un service bien imparfait sans doute... mais encore très utile." L'entrepreneur de ce service demande une subvention communale pour continuer d'assurer ce service. M. Plassan soutient "que ce n'est pas à toute la commune à payer pour maintenir un service dont quelques-uns seulement profitent. M. Grégoire propose d'engager l'entrepreneur "à augmenter le prix des places." Le maire présente alors un projet de service public en soulignant "que la raison d'être d'une commune c'est l'assistance que les habitants se prêtent à l'occasion les uns aux autres." Le conseil décide alors d'allouer "à M. Gaston Reynaud, entrepreneur du service des correspondances avec Bordeaux, une subvention de un franc par jour jusqu'à la session de février. Le maire termine en faisant état de ses démarches pour installer un service de train Scotte(1). "Tous les conseillers le remercient de s'être activement employé pour le bien de la commune et s'inscrivent pour un certain nombre de parts de 100 francs qui doivent former le capital social de la Société en formation."

(1)Le procès-verbal de cette séance est muet sur le train Scotte. Les documents qui suivent montrent qu'il s'agissait d'un tracteur à vapeur roulant à la vitesse de 12 kilomètres à l'heure. Il aurait donc pu transporter 42 bouliacais jusqu'au centre de Bordeaux en moins d'une heure ! Le projet du maire a dû avorter car je n'ai trouvé aucune autre trace de ce train dans les archives de la commune.

|

|

|

Le 20 février 1902, l'arrêt facultatif du train Bordeaux-La Sauve est à nouveau à l'ordre du jour. Le maire fait savoir qu'il a exposé cette demande à M. Maurel, propriétaire à Bouliac et administrateur de la Compagnie d'Orléans, en présence de MM. le marquis de Gourgues, Bouluguet et Avensays. M. Maurel s'est engagé à faire tout son possible et à présenter une pétition au ministre des Travaux publics. Le conseil après avoir rédigé cette pétition décide que "le garde-champêtre fera signer la pétition à tous les membres du conseil et la portera... à Monsieur Maurel."

Le 8 juin 1902, le conseil prend connaissance de la réponse du ministre par lecture d'une lettre du préfet. La réponse, dans une formulation administrative qui dit non sans le dire, est ainsi rédigée: "Il me serait donc difficile d'insister dans le sens de la demande des pétitionnaires." Ce refus s'appuie sur l'argument suivant: le passage de Vimeney est situé à 1350 m seulement de la station de Bouliac et à 1890 de la station de la Souys. Un arrêt du train sur Vimeney ne paraît donc pas d'une grande utilité et présente l'inconvénient d'augmenter la durée du parcours entre Bordeaux et La Sauve, où il existe déjà 8 stations pour un parcours de 29 kilomètres. L'affaire est close : le train Bordeaux-La Sauve ne s'arrêtera jamais au passage à niveau du chemin de Vimeney !

Le 23 février 1907, le Conseil pense à l'avenir ! Il émet le voeu "que la prochaine municipalité profite de la proximité de la force électrique pour établir un service de voitures électriques, de la Benauge au Bourg de Bouliac après entente avec Floirac. Un deuxième projet envisage de "faire passer la ligne par la Garosse, la croix d'Hardy, les Quatre murs et le Marais." Deux projet grandioses pour Bouliac. Ils sont restés dans les cartons !

Le 26 juillet 1908, le conseil examine la demande de subvention de M. Comenge "en vue de l'établissement d'une voiture publique de Bordeaux-Benauge au Pont de Bouliac et au Marais avec retour." Le conseil reconnaît l'utilité de ce service et décide d'accorder une subvention de 500 francs.

Mais, le 2 novembre 1908, le conseil se fâche dans une lettre adressée à M. Comenge pour lui rappeler ses engagements : "Ce n'est pas sérieux de votre part d'abandonner ainsi le service sans prévenir personne. Vous en avez pris beaucoup trop à votre aise et bien des gens crient contre de tels procédés...vous avez profité de la bonne saison...et...vous abandonnez le service au moment le plus ingrat pour les habitants de la commune...Je pense Monsieur que vous n'obligerez pas la commune à vous poursuivre et à vous demander des dommages et intérêts."

Le temps va passer, le chemin de Vimeney va connaître des jours tranquilles avec de fréquentes inondations lors de fortes pluies associées à de fortes marées. Les automobilistes seront bloqués plusieurs fois par jour au passage à niveau du train Bordeaux-La Sauve, jusqu'à sa suppression en 1979. La maison de son garde-barrière disparaîtra avec le percement de la rocade rive-droite au cours de la dernière décennie du XXème siècle. Une boîte de nuit s'installera, pour peu de temps , sur le terrain qui en 2010, s'étend vers la grande surface Leroy-Merlin. Elle disparaîtra, par une nuit d'été, dévorée par un incendie, et jamais reconstruite.

Le chemin de Vimeney au XXIème siècle

Notre vieux chemin a été "tué" par le percement de la rocade rive droite. Le passage à niveau et l'habitation du garde-barrière ont disparu ainsi que la voie ferrée. La partie qui conduit de la route Floirac-Latresne à la rocade a gardé son ancien nom, chemin de Vimeney ; celle qui va du passage à niveau supprimé à la Garonne a pris le nom de rue de la Gabarre, sans doute pour conserver la mémoire de ces embarcations à fond plat et à voile qui transportaient passagers et barriques jusqu'à Bordeaux. Quand le courant de la marée n' était pas favorable les hommes ou chevaux et boeufs tiraient les gabarres depuis le chemin de halage qui bordait la Garonne.

|

|

Au XIXème siècle, les gabarres encombraient le port des Collines. Les moteurs à vapeur et à explosion les ont fait disparaître !