L'église de Bouliac

Repères historiques

Au VIème et VIIème siècle, Bordeaux était entouré de

domaines, vastes espaces couverts de forêts ou de friches, et de

villages, groupes d'habitations (vicus : nom latin donné à une petite

agglomération). A cette époque, la vigne était cultivée sur les

versants bien exposés qui dominaient la Garonne et ce vieux village a

possédé une des premières fondations chrétiennes des domaines entourant

Bordeaux : la "Vodollacensis basilica" citée par

Grégoire de Tours dans son "Liber in gloria confessorum", rédigé vers

587-588.

|

Grégoire de Tours, Les

sept livres des Miracles

Rien n'a

subsisté de ce premier édifice religieux qui ne sera mentionné

qu' au XIIIème siècle avec les noms de quelques desservants qui

partageaient leurs revenus avec les chanoines de Saint-Seurin, de

Saint-André et quelques seigneurs laïques.

|

Les deux dessins ci-dessous sont extraits de la

monographie de l'église de Bouliac publiée par le Centre de Recherches

Léo Drouyn de l'Université Michel de Montaigne hébergé dans les locaux

du Centre Culturel de notre commune, à quelques pas de notre église.

|

L'ancien clocher démoli en 1864 .

Ce dessin a été donné par Léo Drouyn au marquis de Castelnau. Il nous

donne à voir, à peu de choses près, l'église que pouvait admirer son

curé Pey-Berland (1418-1430).

|

Dessin au crayon réalisé par le Marquis

de Castelnau le 5 juillet 1847. En comparant les deux dessins on

constate que les créneaux percés de meurtrières (dessin de

gauche) ont disparu sur le dessin de droite. On peut donc avancer qu'is

ont été supprimés entre 1823 (date de la réouverture de l'église) et

1847.

|

Cette aquarelle naïve du 18ème ou 19ème siécle , appartenant à l'album

XIII de Léo Drouyn n'est pas de sa main. Michèle Gaborit, Maître de

Conférences en Histoire du Moyen-Age à l'Université de

Michel-Montaigne-Bordeaux III, en a fait le commentaire suivant :"Au

premier plan, une procession se déroule avec le bedeau portant la

croix, les enfants de choeur, le curé, quelques paroissiens et un

enfant qui court pour rejoindre le cortège. Au premier plan , un arbre

à moitié mort donne un aspect romantique à la composition. Ce qui fait

tout l'intérêt de cette lithographie , par ailleurs naïve et amusante,

est la vue de l'eéglise de Bouliac : on y voit à cette date , au-dessus

de l'abside, une chambre forte percée d'archères en croix pattées

- qui est conservée - et, sur le mur sud de l'église, un parapet

crénelé qui a disparu.

L'ancien clocher occidental et un porche bas qui le précédait, démolis

tous deux en 1864, y figurent, comme sur le dessin du marquis de

Castelnau en 1847.

On connaissait, dans l'album du marquis de Castelnau, conservé aux

Archives Départementales, un dessin à la plume sur calque signé Léo

Drouyn, dont la légende, écrite de sa main, précise qu'il s'agit de

"l'église de Bouillac au commencement du XIXème siècle".

Après le curé Pierre Berland, les archives sont pauvres : une donation

le 22 novembre 1480 de 12 liards d'un habitant de Bouliac à

l'oeuvre de Saint-Siméon de Bouliac et autant au luminaire de

Notre-Dame ce qui permet de supposer que l'église possédait, à cette

date, un autel dédié à la Vierge. On y trouve rapportées les

visites épiscopales du XVIIème et XVIIIème siècle : visites du Cardinal

de Sourdis et du Cardinal Meriadeck de Rohan.

La notice historique de l'abbé Pareau

page

161 de son ouvrage

A droite, en entrant, on lit sur le mur :

"Eglise Saint-Siméon de Bouliac."

"Basilique romane classée."

"Fondée aux premiers siècles sur l'emplacement de la villa du

Gallo-romain Vodol, d'où Vodollacum, Bodollacum, Bouliac.

"Vers 580, St Grégoire de Tours y vénéra les restes de deux saints

prêtres.

"Elle a servi de refuge aux habitants durant la guerre de Cent ans.

Elle a eu la gloire d'avoir pour curé Pey-Berland qui en releva les

ruines.

"Elle résista victorieusement, en 1649, aux assauts du Duc d'Epernon,

"Mutilée par la Révolution de 1793, elle a été depuis restaurée et

embellie par ses curés successifs, notamment par MM. Dubordieu, Vidal,

Pareau.

Dimensions

intérieures de l'église

page

160 de l'ouvrage de l'abbé Pareau

"Notre église comprend trois enceintes:

1° Celle du clocher mesurant 5 m 60

2° Celle de la nef ...............20 m 00

3° Celle du sanctuaire ..........8 m 60

Longueur

totale 34 m 20

La nef a de large ..................8

m 60

20 x 8,6 = 172 mètres carrés.

Elle a de haut ........................8 m 15

Les travaux du XIXème

siècle

Désaffectée pendant la Révolution, l'église voit sa réouverture

en 1823 après un appel à la générosité des bouliacais : "La plus petite

paroisse du diocèse a cependant donné de 18 à 20 000 francs pour le

rétablissement du culte." Mais, charpente et lambris nécessitent une

remise en état. Les bouliacaises demandent alors l'aide du préfet puis

de l'archevêque de Bordeaux. Le 7 mars 1827, la commune emprunte 4000

francs pour la réparation de la charpente.

Les grandes

restaurations datent du Second Empire. Le

10 septembre 1854

la fabrique demande, au conseil municipal, une autorisation de travaux

à l'intérieur de l'église. Le devis retenu par la

fabrique s'élève à 25 000 francs pour des travaux

à réaliser en deux étapes : d'abord, charpente,

voûte en bois, carrelage des sols puis , dans un deuxième

temps, le voûtement de la nef, la construction d'un porche, d'une

tour et d'un clocher. Le projet est bloqué par l'architecte

diocésien le 6 avril 1859 qui avance que "il n'est pas

démontré que le clocher actuel soit insuffisant..."

Le 14 novembre 1858, le Conseil examine une

délibération du conseil de Fabrique qui demande a être autorisé à faire

des réparations à l'église et qui s'engage à solder la dépense

s'élevant à 25200 francs, une partie de cette dépense (7000 francs)

serait couverte par une souscription volontaire des habitants de 7000

francs.

Le curé Dubordieu

reprend le projet du 10 septembre 1854 en utilisant une décision du

Ministère de l'Intérieur de février 1856 indiquant que l'autorisation

de l'évêque est suffisante pour l'exécution de travaux à l'intérieur

d'une église. Le

30 août 1859,

le Cardinal donne l'autorisation attendue pour la réalisation de

la restauration intérieure de l'église en

précisant "ce devra être sans préjudice de la

construction du clocher pour laquelle votre zèle saura dominer

les difficultés et les obstacles". Fin 1859 et début

1860, lambris et carrelage sont changés, les murs raclés,

les sculptures décapées, et les 6 fenêtres de la

nef sont restaurées à l'intérieur et à

l'extérieur. Des travaux ayant été faits à

l'extérieur, la Commission des Monuments Historiques, par lettre

du 14 février 1860, demande l'arrêt des travaux. Cette

lettre restera sans effet : deux grandes arcades sont établies

dans l'épaisseur des murs nord et sud à

l'intérieur, la nef est couverte d'un plafond de bois à

caissons et l'abside est décorée de peintures

murales. A l'extérieur, la partie triangulaire du petit

clocher du chevet est démoli en 1861 puis reconstruit en pierre

de Bourg (voir le dessin du Marquis de Castelnau du 5 juillet 1847). En

1864, c'est l'ancien clocher ouest qui est démoli pour laisser

place à une nouvelle flèche, le clocher actuel, dont les

clochetons seront terminés en 1870.

Le 20 décembre 1868, le Conseil approuve

"que le maitre autel existant... soit remplacé par un autel neuf de

style roman...et que la somme de 2000 francs léguée à la fabrique par

Mme Veuve Sermensan aux termes de son testament du 20 novembre 1866

soit affectée à cette dépense."

Le 10 octobre 1869, le Conseil vote une

somme de 200 francs "pour solder la dépense de reconstruction du

clocheton que la tempête du 20 septembre dernier a renversé sur la

toiture de l'église..." Enfin, 1877 voit la démolition de

l'ancienne sacristie, au sud, qui sera remplacée par la sacristie

actuelle.

1872 : l'année de l'horloge !

Jusqu'à cette année, les bouliacais lisaient l'heure sur leurs montres

ou leurs cadrans solaires.

Le 10 novembre

1872, le

Conseil félicite le maire d'avoir doté la commune d'une horloge que

l'on va prochainement installer dans le clocher, horloge "offerte par

les habitants de la commune et divers divers soucripteurs. Il est

décidé que chaque souscripteur sera invité à l'inauguration.

Le 15 août 1874, le Conseil apprend que

le maire "a fait quelques dépenses à l'occasion de la visite que son

Eminence le Cardinal Archevêque de Bordeaux a fait à Bouliac, telle que

construction d'un Arc de Triom, tentures ... ces dépenses s'élèvent de

80 à cent francs environ... " Il le remercie "d'avoir bien voulu

diriger ces constructions et donner à cette réception l'éclat que

chacun a constaté avec satisfaction."

Le 31 mai 1877, le Conseil a connu une

séance houleuse ! C'est la reconstruction de la sacristie qui était au

centre des débats. On lit : " Monsieur le Maire... n'a pas cru utile de

faire réunir le conseil municipal...Un membre témoigne le regret qu'une

convocation spéciale du Conseil n'ait pas eu lieu sur cette affaire et

demande à ce que ce regret soit inscrit au procès-verbal ! Cet extrait

nous permet d'imaginer l'ambiance de ce débat. Quoi qu'il en soit, la

sacristie a été reconstruite, le Conseil vote une somme de 500 francs

pour la participation communale.

Le curé Pareau avait été installé en 1876. Ecoutons le nous

parler de cette sacristie :

"A mon arrivée, une masure vieille, basse, humide, servait de

sacristie. Elle disparut en 1877, et se releva large, bien aérée,

l'honorable M. Hugla, maire, dirigeant lui-même les travaux. Le

pourtour est garni de haut en bas de placards où se logent de grandes

richesses:

6 ornements blancs,

3

" noirs,

2

" violets,

1

" vert,

6 chapes de couleurs diverses ;

nombreuses étoless, nombreux candélabres ; 40 costumes d'enfants de

choeur ; bannières ; aubes ; surplis ; nappes ; linge d'autel ; écarpes

; anti pendiums ; missels ; livres liturgiques ; tentures funèbres ;

trois tapis-moquettes ; croix ; encensoirs ; fleurs artificielles ; en

un mot, tout ce que le culte requiert, s'y trouve largement.

Devenue trop petite, cette sacristie fut rolongée jusqu'au tombeau

Castaignet, en 1895, et comme il n'est point permis à une

administration sérieuse d'être imprévoyante, les nouveaux murs furent

bâtis en double. S'il plait un jour à la Fabrique d'ériger une chapelle

à la Vierge, elle n'aura qu'à faire tomber les parpaings où s'adosse

l'autel et à construire une voûte.

Le prix total de ces deux bâtiments,avec leurs aménagements propres et

divers, est en chiffres ronds de 5000 francs.

Les ornements sacrés, les livres, linges,

ustensiles liturgiques, matériel de processins, du Jeudi-Saint, des

sépultures, etc. etc. acquis depuis 1876, forment à coup sûr, un prix

total qui n'est pas inférieur à 4000 francs. Notre dais seul revient à

4000 francs."

Des histoires de croix

On rencontre

beaucoup de croix dans les archives communales et beaucoup de

discussions les concernant ! L'abbé Pareau cite celle de l'ancien

cimetière qui entourait l'église (actuellement place Chevelaure) :"Au centre de ce petit

cimetière,

s'élevait une croix de pierre, légèrement noircie et égrignée par le

temps. Elle avait traversé les jours de la Révolution . Pourquoi, et

par qui fut-elle démolie sous le pastorat de M. Dubordieu ?

Quels que soient le motif, et l'auteur que je n'ai pu sûrement

connaître, il faut les blâmer. Démolir une croix, jamais, à moins que

ce ne soit pour la faire plus belle...

Sur le carrefour de Robardeau et de Monjoan, Mme Castaignet , la femme

de l'infortuné TU-TU, avait jadis érigé de ses deniers une petite croix

de sapin peinte en noir , sur le modeste piédestal de pierre que

nous voyons aujourd'hui. En 1878, à frais communs avec M. Hugla et M.

le Curé, elle la remplaça par la croix de fer actuelle.

Le dimanche qui suivit son érection, cette croix, encadrée de

guirlandes vertes et toute parfumée des dernières senteurs de

l'automne, fut solennellement bénite en présence d'un nombreux concours

de fidèles.

Mgr Donnet a accordé 40 jours d'indulgences, applicables aux défunts,

aux passants qui récite un Pater, un Ave et un acte de contrition.(1)

La croix du cimetière,

fixée sur un piédestal en moellons, n'avait guère le pied plus long que

les bras. M. Hugla fit don du bloc actuel qui est vraiment beau et la

fabrique fit allonger le pied de la croix et dorer les attributs

symboliques dont elle est ornée.

Une inscription sur plaque émaillée et une petite marche en bas du

monolithe invitent les passants à dire un Pater et un Ave. 40 jours

d'indulgences, applicables aux défunts, sont accordés à cette prière

mais à la condition qu'on la dise, là même, aun pied de la croix."

(1) Dans un

chapitre intitulé "LA GUERRE A DIEU" , après avoir relaté un fait

divers daté de 1886, l'abbé Pareau écrit :"Vers la même époque, la

petite croixde Monjoan fut renversée."

L'église avant 1930 : on distingue, à gauche et à

droite du porche , le mur du cimetière

|

La croix baladeuse de 1826 que l'on peut voir actuellement à

l'entrée du cimetière

|

Le récit de l'abbé Pareau

"Au centre de la place, s'élevait une croix,

pieux souvenir du jubilé de 1826.

Nos édiles de 1880, trouvant qu'elle masquait !... leur oeuvre néfaste,

la démolirent de leur propre autorité, sans faire l'enquête préalable

et prescrite de commodo et incommodo.

On me dira : La Préfecture autorisa la démolition . - Soit. Mais, en

l'autorisant sans exiger l'enquête, elle commit simplement une

illégalité, ce qui justifie le reproche bien connu : les républicains

se passent facilement des lois qui les gênent.

Ce n'est pas cependant l'esprit d'impiété

qui renversa la croix. En décembre 1880, un nouveau piédestal se dressa

pour la recevoir , vis-à-vis du portail du domaine Manières. La neige

força le maçon , M. Léli Badé, de suspendre son travail. arrivèrent les

élections de janvier 1881 ; la majorité de surprise disparût, et la

croix n'avait pas pris place sur le piédestal inachevé.

A ce moment, M. Desgranges, étant venu de Guitres visiter Manières , se

plaignit à la Préfecture de ce nouveau piédestal illégalement

construit qui gênait, pour un attelage l'entrée et la sortie de

son domaine. La Préfecture jeta cette juste réclamation aux oubliettes.

En 1884, Mme Desgranges, reprenant sous une autre forme la protestation

de son mari, demanda par une pétition signée de 130 électeurs que le

piédestal revint à son ancienne place, et, M. Hugla, en transmettant

cette expression de nos voeux à M. le Préfet, mit sous ses yeux ma

proposition de bâtir le piédestal et de l'entourer de grilles, sans

frais pour la municipalité. M. le Préfet mit encore le tout au panier.

Et voilà comment se pratique l'égalité sous notren république

franc-maçonne et athée : pour les uns tout, même l'arbitraire, pour les

autres rien, pas même l'équité.

Le piédestal bâti devant le portail de Manières y est resté 18 ans sans

la croix ; le maire actuel, M. Hostein, l'a fait démolir en 1898.

Quant à la croix inutilement bannie du centre de la place, elle reta

deux ans indignement couchée, sur la place même, le long d'un mur.

J'obtins enfin l'autorisation de la fixer dans le Cimetière, au chevet de l'Eglise.

Le 3 août 1884, le

Conseil prend connaissance de "la pétition de Madame Desgranges née

Biron demandant que le socle de la croix qui a été construit au devant

sa propriété soit démoli et, reconstruit sur l'emplacement que la croix

occupait antérieurement. Cette demande est appuyée de l'approbation de

cent trente habitants de la commune qui demandent le rétablissement de

la croix.

Joint à cette pétition il y a l'engagement de Monsieur Pareau curé de

Bouliac, signé de lui, prenant à sa charge tous les frais de

construction du socle, grille (?) Cette grille ne couterait rien à la

commune. En présence de cette demande, le Conseil décide la

reconstruction et le rétablissement de la croix ... En attendant, le

Conseil décide qu'une barrière sera placée sur la Place afin que les

avis puissent se produire avant l'établissement et la construction ; le

conseil se transporte sur la Place et fixe d'une façon provisoire

l'emplacement sur lequel sera édifiée cette construction."

|

Les travaux du XXème siècle

Des travaux importants ont été réalisés en deux temps. De

1973 à 1978, M. Duru, architecte des Bâtiments de France, fait gratter

intérieurement l'abside, et en fait refaire le sol ; les fenêtres sont

restaurées en enlevant quelques chapiteaux romans pour les remplacer

par des blocs de pierre. Ceux qui furent laissés en place ont été

remplacés en 1990-1991. Quelques années plus tard, de 1984 à 1991, M.

Fonquernie, architecte en chef des Monuments Historiques, restaure le

sol de l'abside à son ancien niveau, supprime deux autels latéraux,

installe un nouveau système de chauffage et d'éclairage, un autel de

pierre dans la travée droite de l'abside, harmonise l'extérieur du

chevet et rénove les peintures murales de la nef.

Les peintures détruites

|

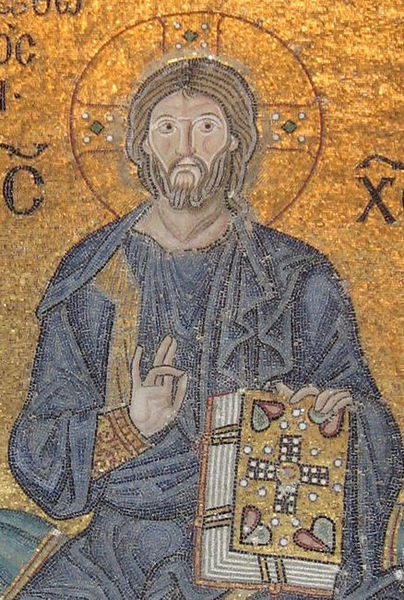

Une des nombreuses représentations du

tétramorphe :

les quatre animaux ailés tirant le char de la vision d'Ezéchiel.

|

En 1974,

la restauration de l'église détruisit les peintures du chevet (voir les

cartes postales ci-dessous) commandées en 1872 à Joseph Villiet.

Exécutées à la cire, procédé très utilisé au XIXème siècle produisant

des couleurs vives, ces peintures couvraient tout le sanctuaire. Dans

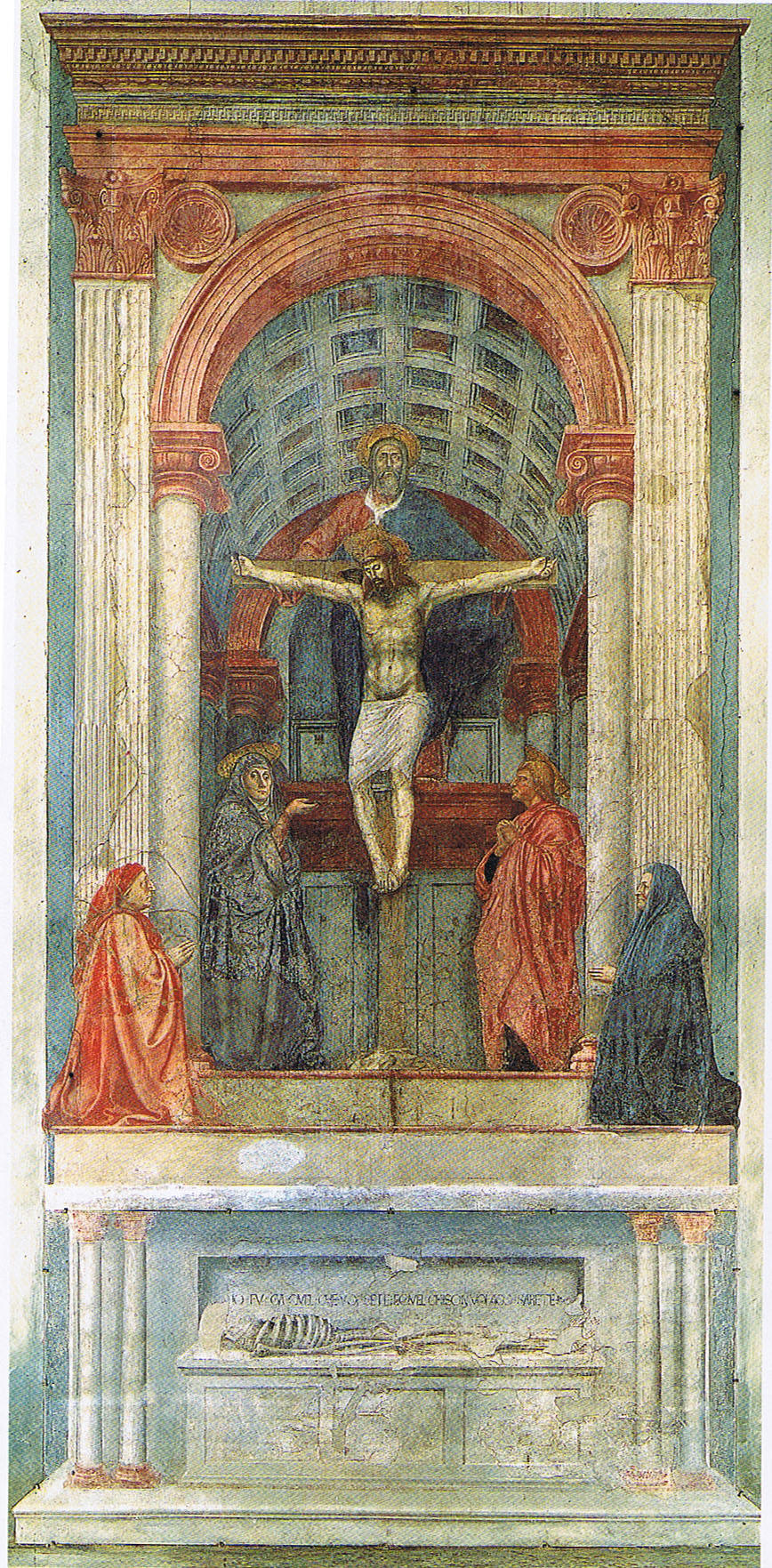

le cul-de-four de l'abside sur fond or imitant la mosaïque, comme dans

les églises byzantines, on pouvait admirer une Trinité : sous la

colombe du Saint-Esprit, Dieu le Père tenait la croix ornée de l'image

du Rédempteur crucifié. De larges rinceaux, portant des médaillons

représentant les quatre Evangélistes, enlaçaient la mandorle ornée de

cette Trinité. Cet ensemble très coloré, aux contours cernés d'un trait

noir, se détachait vivement sur le fond azur clair, comme sur les

manuscrits du XIème et XIIème siècle.

La composition centrale rassemblait : le tétramorphe (voir

ci-contre), le Christ en Gloire et la Trinité.

|

|

Cette Trinité bouliacaise rappelait la célèbre

fresque de Masaccio de l'église Santa-Maria-Novella de Florence (1426).

|

Une des nombreuses représentations du

Christ en gloire

|

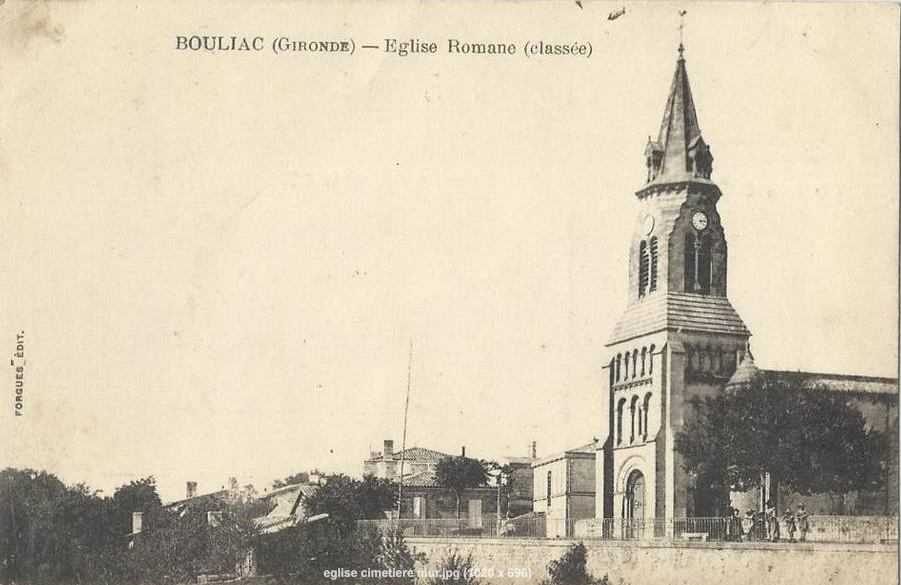

L'église dans les années postérieures à 1930 (car l'ancien

cimetière a disparu). La croix, à gauche de l'abside, a été placée,

vers 1960(?), à gauche de l'entrée du cimetière actuel.

|

|

|

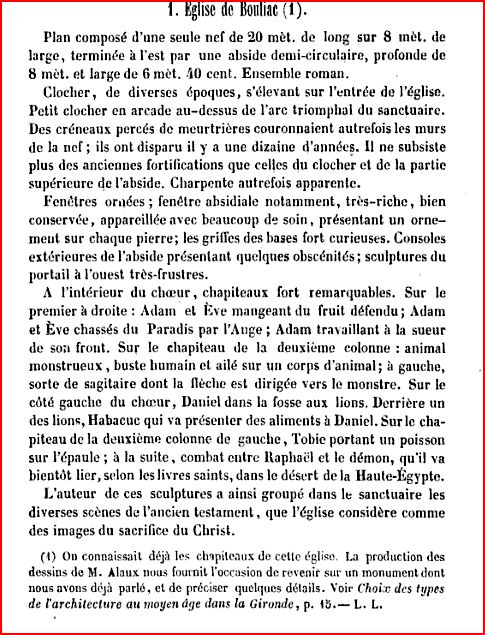

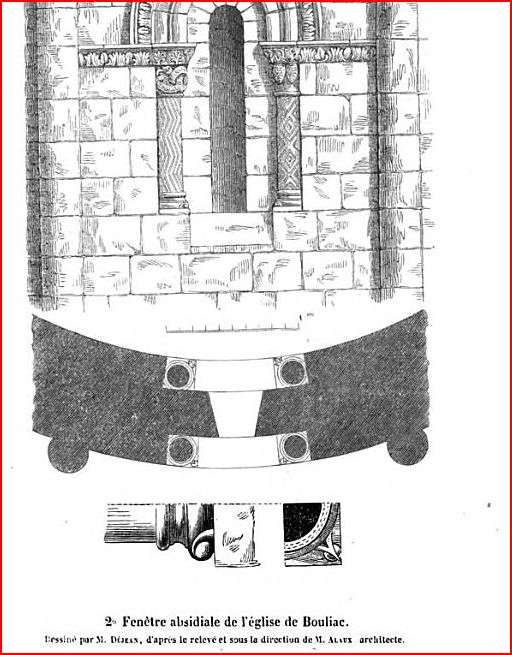

Le rapport ci-contre donne la description

détaillée la plus ancienne de l'église de Bouliac (1854) et des

dessins réalisés par M. Déjean, d'après le relevé et sous la direction

de

M. Alaux, architecte

|

|

|

|

Vestiges du maître-autel

dessiné par l'architecte Hostein en 1868, érigé par M. Vidal grâce à

une subvention de la fabrique et un don de 2000F venant de Rose Vial,

veuve Sermensan.

" oeuvre romane d'une exécution

irréprochable" a écrit l'abbé Pareau.

La porte émaillée du tabernacle

ornée de l'image en relief du Bon Pasteur portant la brebis rappelait

les premières représentations des catacombes. Elle est, actuellement,

incluse dans le mur du chevet. Il était surmonté d'une fortification

crénelée symbolisant la Jérusalem Céleste.

Photographie aimablement

offerte, en 2010, par Michel Costa, correspondant à Bouliac du journal

Sud-Ouest.

|

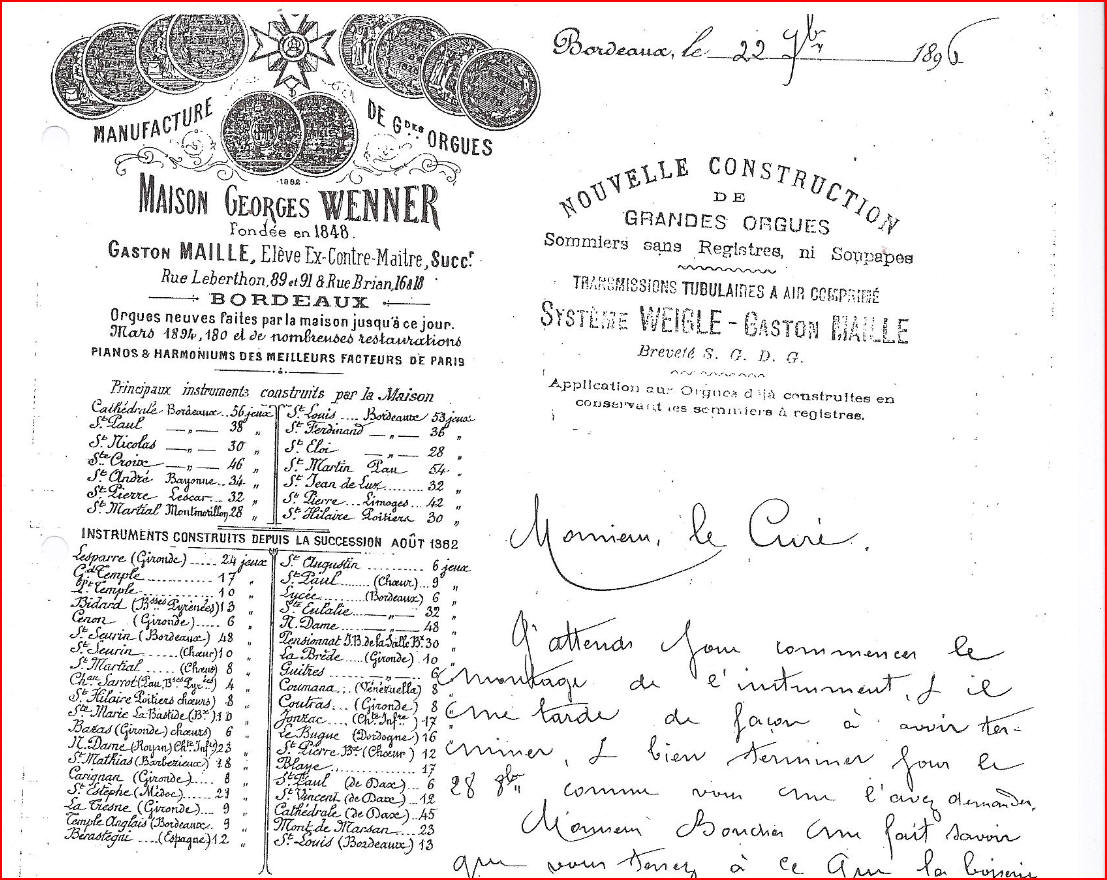

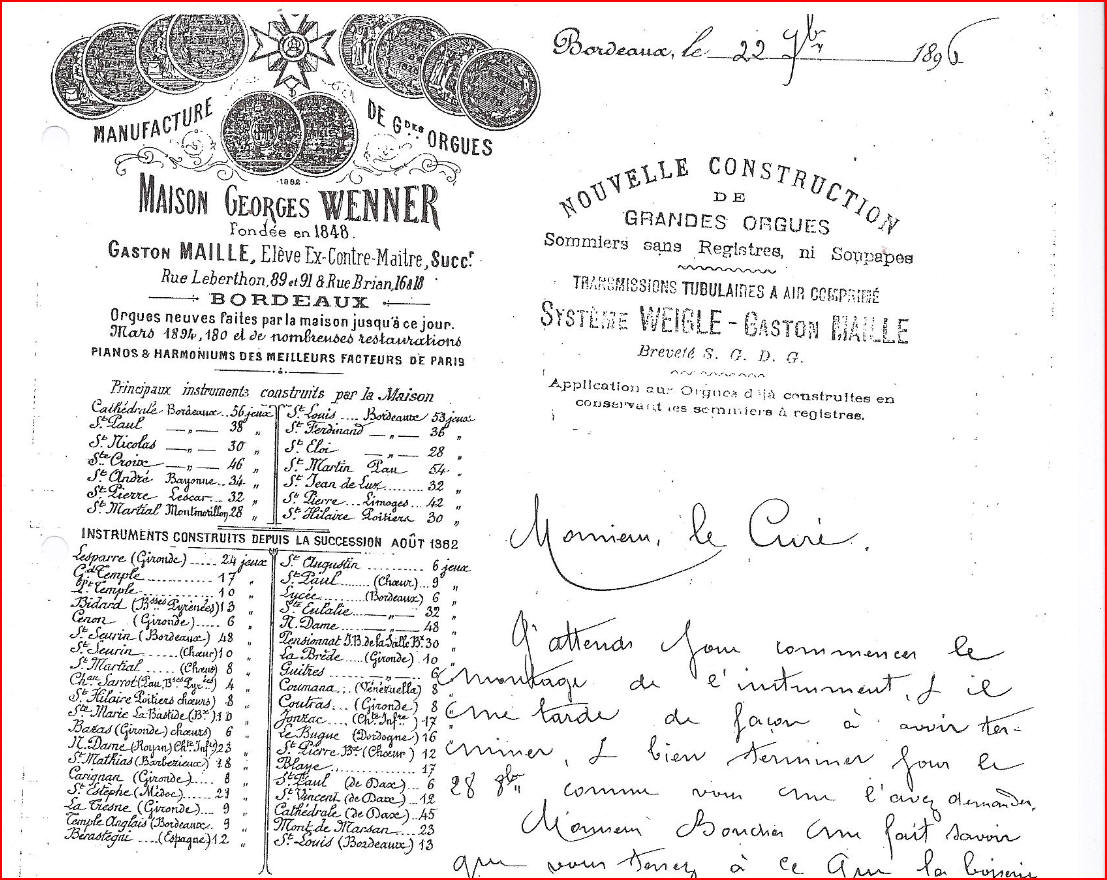

Les grandes orgues de

l'abbé Pareau

|

D'où vient

l'argent ?

Le curé

Pareau raconte : "En 1878, Mme Veuve sensine me fit remettre de la

main à la main 5000 fr. De cette somme confiée à mon honneur, avec

libre emploi, j'ai consacré 1000 fr à la construction de la première

sacristie, 1000 fr à l'achat de la cloche n° 3, et 3000 fr à faire

boule de neige.

Arrivée à la grosseur de 15000 fr - Comment ? je n'ai pas à le

dire. - Cette boule blanche, immaculée, craignant de courir de tristes

aventures par ce temps de lois antifabriciennes et de panamistes

frippons en Chambre législative se fondit et se transforma, l'an 1896,

en tribune, orgues et buffet d'orgues." (page 74)

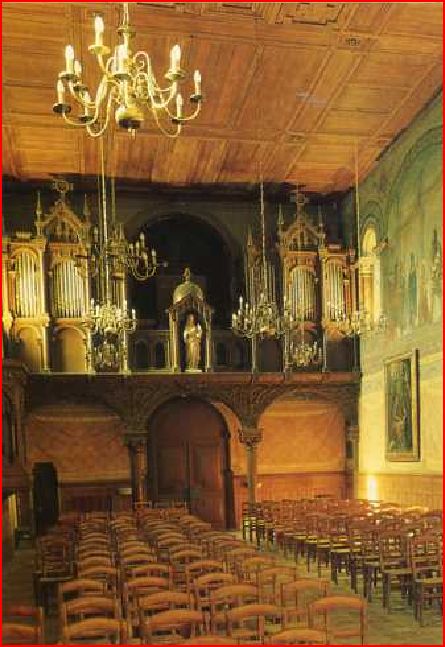

Ces

grandes orgues occupent tout le mur ouest de l'église. Le buffet

est réalisé par Félix Boucher. Sur la balustrade de la tribune, le curé

a fait placer une niche occupée par une belle statue de sainte Cécile

(oeuvre de Tournier ou Fournier) .

|

|

Les grandes orgues avec la statue de Sainte

Cécile dans sa niche.

|

|

"La forme et l'exécution du buffet des

orgues semblent irréprochables. On se demande comment dans un espace si

restreint, sans avancer sur les fenêtres, on pourrait faire plus

gracieux, plus beau, plus grandiose ? comment aussi on pourrait

ciseler plus finement, d'un coup plus achevé colonne et

chapiteaux ?

Le buffet est divisé en deux parties, à cause de l'arceau qui donne

accès dans le clocher. elles se relient par la balustrade d'une

tribune, dont la ligne raide est coupée par un ciborium, sous lequel

s'abrite une ravissante Ste Cécile. Cette vierge radieuse, "Cet

angélique semeur des chastes conseils"

a été faite exprès pour nous, d'après une maquette préalable dont

on a discuté longuement le vêtement, la pose, l'air inspiré. Le prix

total est de 9000 francs. L'auteur des buffets est M. Félix Boucher,

Bordeaux."

Un oiseau chante dans cette cage

magnifique. Son chant est puissant, ses modulations toujours

harmonieuses sont tantôt graves et profondes, tantôt douces, suaves,

lointaines comme l'écho languissant des voix angéliques, qui redisent

au ciel l'éternel hosanna.

Ce chantre divin sort des ateliers de M. Gaston Maille le facteur bien

connu de notre ville. Il a dix jeux. Il coûte 8000 francs."

(Abbé Pareau, page 63 et 64)

Les cloches

racontées par le curé Pareau

"La plus ancienne de nos quatre cloches porte sur son

pourtour : " M. Michel-Joseph de Gourgue , président au Parlement de

Bordeaux, parrain : Mme Marie de Lion, son épouse, marraine ; J.-B.

François Olivié, curé ; AugustinDupuch, fabriqueu ; Poulange, fondeur.

A la suite, viennent deux fleurs de Lys, mais point de date. Ces lys,

les termed de l'inscription, et le pastorat d'Olivié, qui dure de 1759

à 1791, permettent d'affirmer que cette cloche est antérieure à la

grande révolution du siècle dernier. D'autre part, comme Michel de

Gourgue a présidé le Parlement de l'an 1771 à l'an 1790 (1), que

Poulange apparaît comme fondeur seulement en 1780, on arrive à conclure

que le baptême de notre cloche eût lieu entre 1780 et 1790.

La réparation des accessoires de cette cloche, chapeau coussinets,

etc., nous a coûté, en 1898, le chiffre de 300 francs.

En 1878, la foi de mes paroissiens, toujours généreuse lui

donna trois soeurs jumelles, merveilleux enfantement qui causa dans la

paroisse une allégresse universelle. Tout le monde accourût à la fête

du baptême. Elle fut belle , grandiose. C'était le 3 septembre.

Son E. le card. Donnet la présida, entouré des principaux

notables de la paroisse, sous les regards rayonnants d'une foule ravie.

Jamais nous n'avons eu si bel arc de triomphe sur la place centrale.

Deux lignes de mâts enguirlandés et ornés de bas en haut d'oriflammes

de couleurs variées partaient du fond de la place et venaient former au

sommet un rond-point, une sorte d'abside dont la voûte en guirlandes

fleuries s'en allait en avant de plusieurs mètres. C'est sous ce

berceau gracieux et parfumé que M. le Maire, en écharpe, escorté de son

Conseil, en présence du clergé, devant une foule de braves citoyens

souhaita la bienvenue à son Eminence...

Le lendemain de cette fête inoubliable, nos trois jeunes néophytes,

quittant leurs blanches couronnes et les fines broderies de leurs

vêtements blancs, montèrent de notre nef dans leur cage aérienne auprès

de leur aînée.On lit sur la première de ces trois cloches, qui est la

plus grosse des quatre :

Marie-Angèle.

Parrain : Jean

Hugla, maire.

Marraine : Angèle Bourgès.

J'appelle les vivants ;

Je pleure les morts ;

J'embellis les fêtes .

Fidèle à sa devise, cette cloche sonne à tous les enterrements,

mariages, baptêmes et fêtes solennelles. Elle pèse 847 kil.

J'ignore le poids de la cloche numéro 2, l'ancienne. C'est sur elle que

l'horloge, construite en 1873, frappait les heures. En 1878, M. le

maire, Hugla, les fit frapper sur la cloche numéro 1.

La cloche numéro 3 porte ces mots :

Marie-Alexandrine.

Parrain : Alexandre Charriol ;

Marraine : Marie-Laure Chalès.

Montagnes et collines louez le seigneur .

au coeur immaculé de Marie.

Mme Vve Sensine.

Cette cloche pèse 238 kil.

La cloche numéro 4 est le don d'une personne qui déclara ne

vouloir jamais être connue. On y lit :

A Saint-Joseph.

L'homme fidèle à Dieu sera glorifié.

Louise-Angèle.

Parrain : Pierre-Louis Reyt.

Marraine : Angèle Panchaud.

Cette cloche pèse 96 kil.

A chacune de ces trois inscriptions s'ajoutent ces mots :

L'an 1878,

Sous le Pontificat de Léon XIII.

Le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux.

E. Pareau, curé de Bouliac.

Henri Deyres, Fondeur, Bordeaux.

Nos trois cloches , ensemble, pèsent 1181 kil., et coûtent

3.60 le kil.

Total 4249 fr.60.

Nous dûmes doubler les madriers du beffroi trop faible pour les

soutenir, et nous eûmes de ce chef une dépense de 627 francs."

L'intérieur

de l'église avant les travaux de la fin du XXème siècle

La présence de l'autel montre que ces

photographies sont antérieures à 1974, date de la grande restauration

de la nef qui fit disparaître tout le mobilier du XIXème siècle et

l'abat-voix de la chaire. La nef perdit ses statues, ses autels, ses

lustres et son chemin de croix. Elle garda le confessionnal en chêne de

Hongrie (Hugla, 1881), visible sur la photo ci-dessous à gauche.

"Le confessionnal actuel, en chêne de

Hongrie, d'une forme si gracieuse, d'une exécution si pure, remplaça,

l'an 1881, un vieux confessionnal de sapin.

Il est surmonté d'un calvaire ; la source des pardons divins est pacée

au-dessus des aveux repentants du pêcheur. Prix total 2100 francs".

(Abbé Pareau, page 62).

|

L'intérieur de l'église en 2010

|

L'autel en 2010

|

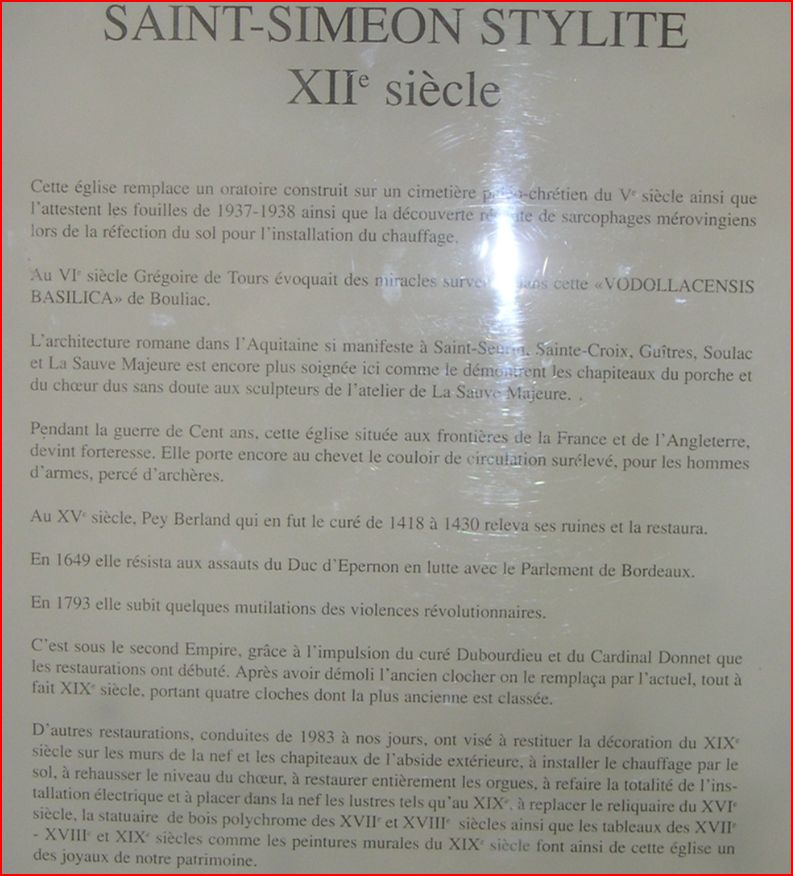

L'église au XXIème siècle

Reproduction du parchemin de présentation de l'église, inaugurée en

1995.

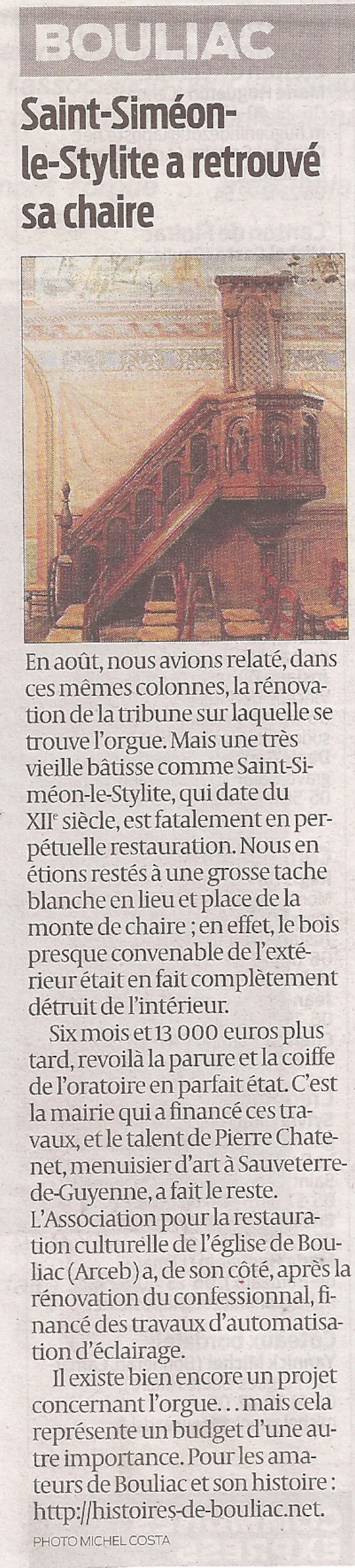

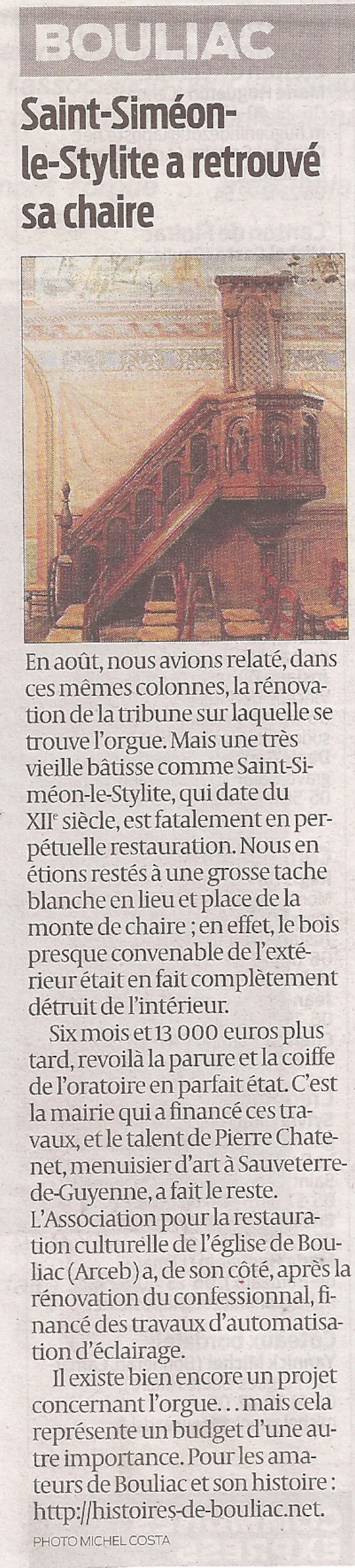

La superbe chaire que l'on peut

admirer en 2010 a été réalisée par Paul Hugla en 1875 grâce à un don de

5000 francs de M. Gardère. Les quatre panneaux sculptés représentent

Moïse, David, Saint Pierre et Pie IX.

Ami lecteur, si tu possèdes quelques photos de l'église

de Bouliac, adresse-moi leurs copies pour enrichir ce site.

Quelques

photos empruntées au diaporama de Sylvie Ometz

Pour

visionner la totalité du diaporama, cliquez sur le lien suivant

:

http://www.societe-archeologique-bordeaux.fr/Table/Excursion-Visite

pour ouvrir la page

Vieilles églises de la Gironde. Sur cette page cliquez sur

4- Reportage photo.