Avant 1945

Collection personnelle

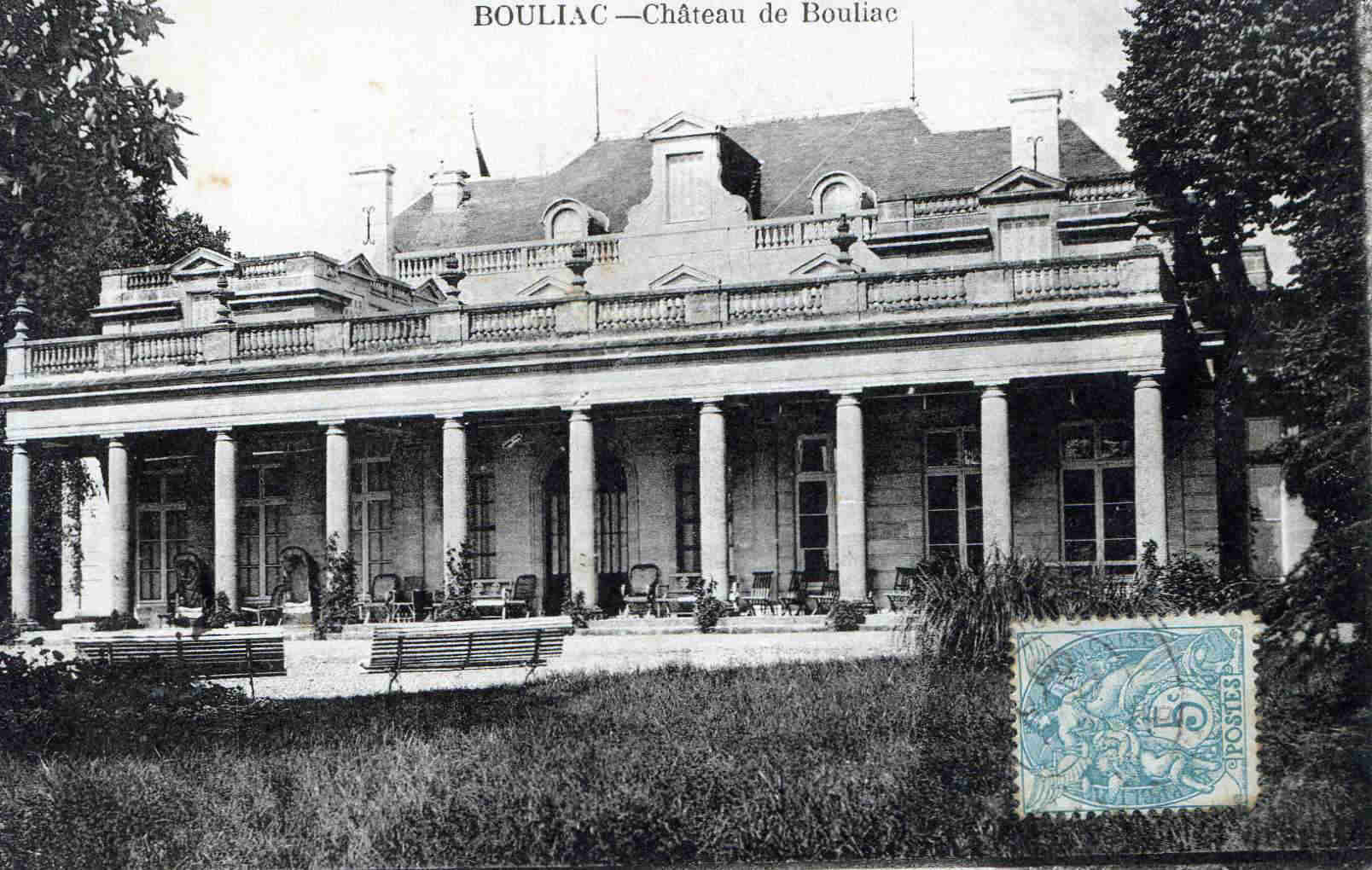

Château de Bouliac

ou

Château de l'Ange

|

|

Avant 1945 |

|

|

|

|

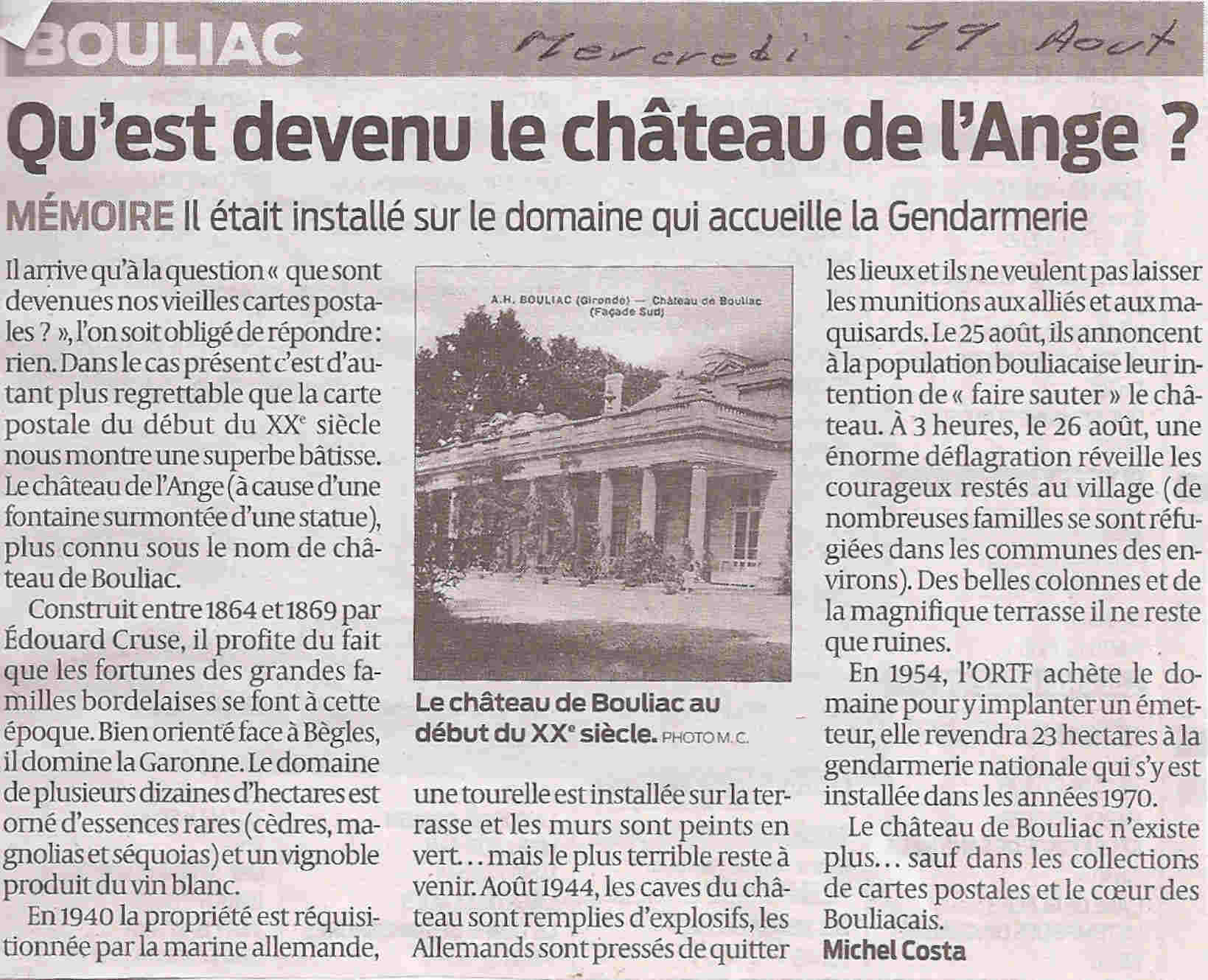

Le château de Bouliac au début du xxème siècle. |

|

Historique

Les textes, dessin et

photos qui suivent sont tirés de l'ouvrage de D. Thomas : Maisons de campagne à

Bouliac et Latresne 1750-1880

"Ce nom de château de l'Ange vient d'une maison ancienne, bâtie à cet endroit, près de laquelle était une fontaine ornée d'une pierre sculptée représentant un ange. En 1824, cette maison appartenait à J.-B. Martin; elle fut achetée en 1837, par un négociant C. De Schriver, qui vendit le domaine à E. Cruze en 1862.

Le château fut bâti à partir de 1864 et terminé en 1866 ou 1867, par Edouard Cruse, négociant, et consul de Hambourg; à Floirac, les châteaux : "La Cruz" et Bel Sito" furent bâtis en même temps par des familles alliées. Sous le Second Empire, le commerce bordelais connut un nouvel âge d'or qui favorisa les constructions.

"...le dessin de Lallemand nous montre d'importants bâtiments d'exploitation qui devaient renfermer des écuries, cuvier et chai pour exploiter les vignes qui donnaient 30 à 35 tonneaux de vin."

Façade Ouest ( vers Bègles) et Sud (vers le bourg)

La page qui suit est empruntée au site

www.ville-bouliac.fr/beteille

Cet édifice se trouvait autrefois sur le site actuel du quartier Béteille.

I - HISTORIQUE

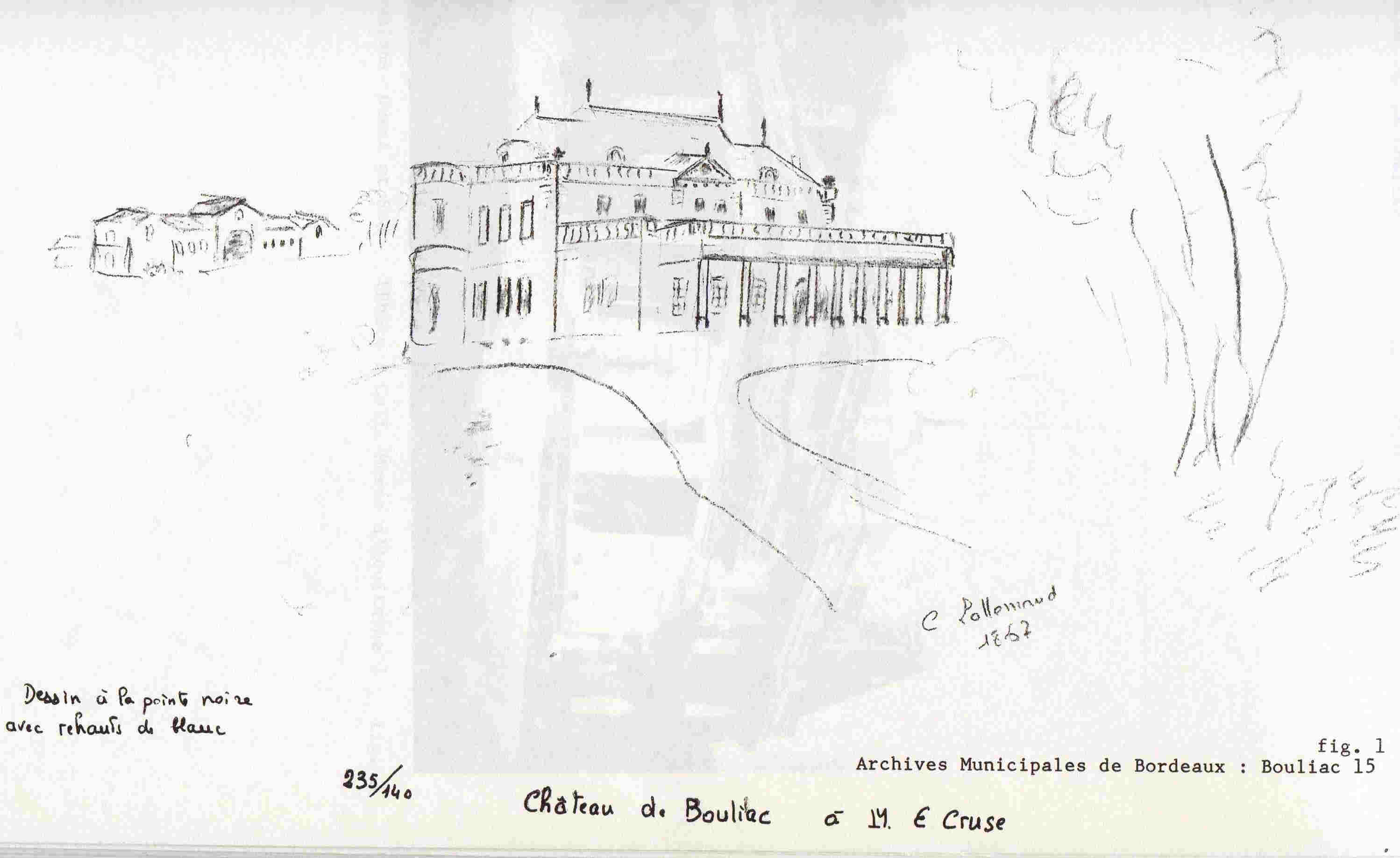

Originellement, le château de Bouliac nous est connu par une description

originale d’E. GUILLON, et par un dessin à la pointe noire rehaussé de blanc

daté de 1867 exécuté par C. LALLEMAND, célèbre dessinateur du journal "

l’Illustration ". Quelques cartes postales du début du siècle sont également

conservées au Musée d’Aquitaine de Bordeaux. Le château, appelé " Château à

l’Ange ", vient d’une maison ancienne, bâtie à cet endroit, près de laquelle

était une fontaine ornée d’une pierre sculptée représentant un ange. L’eau qui

en coulait était d’après les témoignages non potable et les paysans retrouvaient

souvent leurs vaches empoisonnées à côté de cette fontaine.

En 1824, cette

maison appartient à J.B. MARTIN; elle est achetée en 1837 par un

négociant en vin bordelais César-Louis de SCHRIVER qui la vend à Edouard CRUSE

en 1862. Ce dernier est consul de Hambourg à Floirac en 1842. Il se marie en

1848 avec Suzanne-Sophie BALGUERIE, fille de Pierre BALGUERIE négociant en vin

et grand armateur bordelais. La famille Cruse était une famille germanique

originaire du duché de Holstein, alors danois. La famille Balguerie, quant à

elle, est originaire de l’agenais et du Languedoc. Famille protestante, elle

émigre pour Bordeaux vers 1685, à la suite de la révocation de l’Edit de Nantes

et fait fortune en construisant les navires destinés au trafic triangulaire

(commerce des esclaves noirs). Elle s’orientera plus tard dans le commerce des

vins de Bordeaux. Les fortunes des grandes familles bordelaises se sont faites à

cette époque. Elles se sont maintenues par le jeu des alliances, ce qui

constitue une " oligarchie " bordelaise. La construction du château débute à

partir de 1864 et s'achève en 1869. Les châteaux " La Cruz " et " Bel Sito "

seront bâtis en même temps par des familles alliées. La famille CRUSE,

propriétaire de nombreux châteaux, décide à la fin du siècle dernier de se

séparer du domaine de Bouliac. Il est vendu à Monsieur Paul-Henri DUROCHER,

ingénieur de l’Ecole Centrale de PARIS, qui demeurait 27, rue Cambon. Le hasard

fait que ce dernier, endetté, est dans l'obligation de vendre le château de

Bouliac aux enchères. Le mardi 26 août 1924 à 13 heures 30, Humbert Balguerie

se présente au palais de justice de Bordeaux et se porte acquéreur du château

pour une somme d’environ 420.000 Francs. Je pense que c'était l’occasion

pour lui de voir revenir le domaine dans le patrimoine familial. Madame

Balguerie ne me l’a pas confirmé, mais son regard semblait me dire le contraire.

De plus, Monsieur DUROCHER devait 408.335 Francs à un certain Humbert Balguerie...

L’affiche de mise en vente du château qu’elle a bien voulu me confier a été pour

moi une mine de renseignements. En voici par exemple un extrait : "Aux

requêtes, poursuites et diligences de Monsieur Humbert Balguerie, courtier

maritime, demeurant place Richelieu à Bordeaux. Il est procédé contre et au

préjudice de M. Paul-Henri Durocher, à la saisie et vente des biens suivants :

Elle est percée : 1° en façade, sous la marquise, d’une grande porte vitrée et

de neuf fenêtres; 2° en façade, sur le parc, d’une porte vitrée à laquelle on

accède par un perron, et de six fenêtres au rez-de-chaussée, au premier étage de

sept fenêtres; 3° du côté droit, au rez-de-chaussée, de cinq fenêtres et d’une

grande baie vitrée, et au premier étage de cinq fenêtres; 4° du côté gauche, au

rez-de-chaussée, d’une petite porte en bois plein, de quatre fenêtres et d’une

grande baie vitrée; au premier étage, de cinq fenêtres. La toiture est surmontée

de plusieurs superstructures. A - Une belle construction, en forme de château,

bâtie en pierres de taille, couverte en ardoises, élevée sur caves d’un

rez-de-chaussée et d’un premier étage, avec combles sur parties. Sur la façade,

côté du fleuve, existe une marquise en pierres soutenue par des colonnades,

également en pierres. Elle est surmontée d’une terrasse. B - Un corps de

bâtiments en briques et pierres, couvert en tuiles, à usage d’habitation de

paysan, chai, grenier, exploitation, avec au centre un grand portique cintré. Le

sol sur lequel il est construit est d’une superficie d’environ 500 mètres

carrés. C - Une construction en pierres couverte en tuiles, située près du

portail d’entrée, actuellement à usage d’habitation de concierge. Parcs, bois,

jardin, terre, prés, vignes et autres natures de sol, entourés de murs et

treillages avec grille d’entrée métallique à deux battants sur la route de

Bordeaux à Saint-Macaire. Le tout vendu pour un seul ensemble d’une superficie

totale d’environ trente-sept hectares quatre-vingt-quatorze ares et

quarante-huit centiares. L’ ensemble de la propriété est exploité par Monsieur

BRUN, ingénieur. "

Avant la deuxième guerre mondiale, la famille Balguerie décide de louer le

château et d’aller habiter son hôtel particulier de Bordeaux. Il est alors

loué aux demoiselles de Malakoff.

II - DESCRIPTION

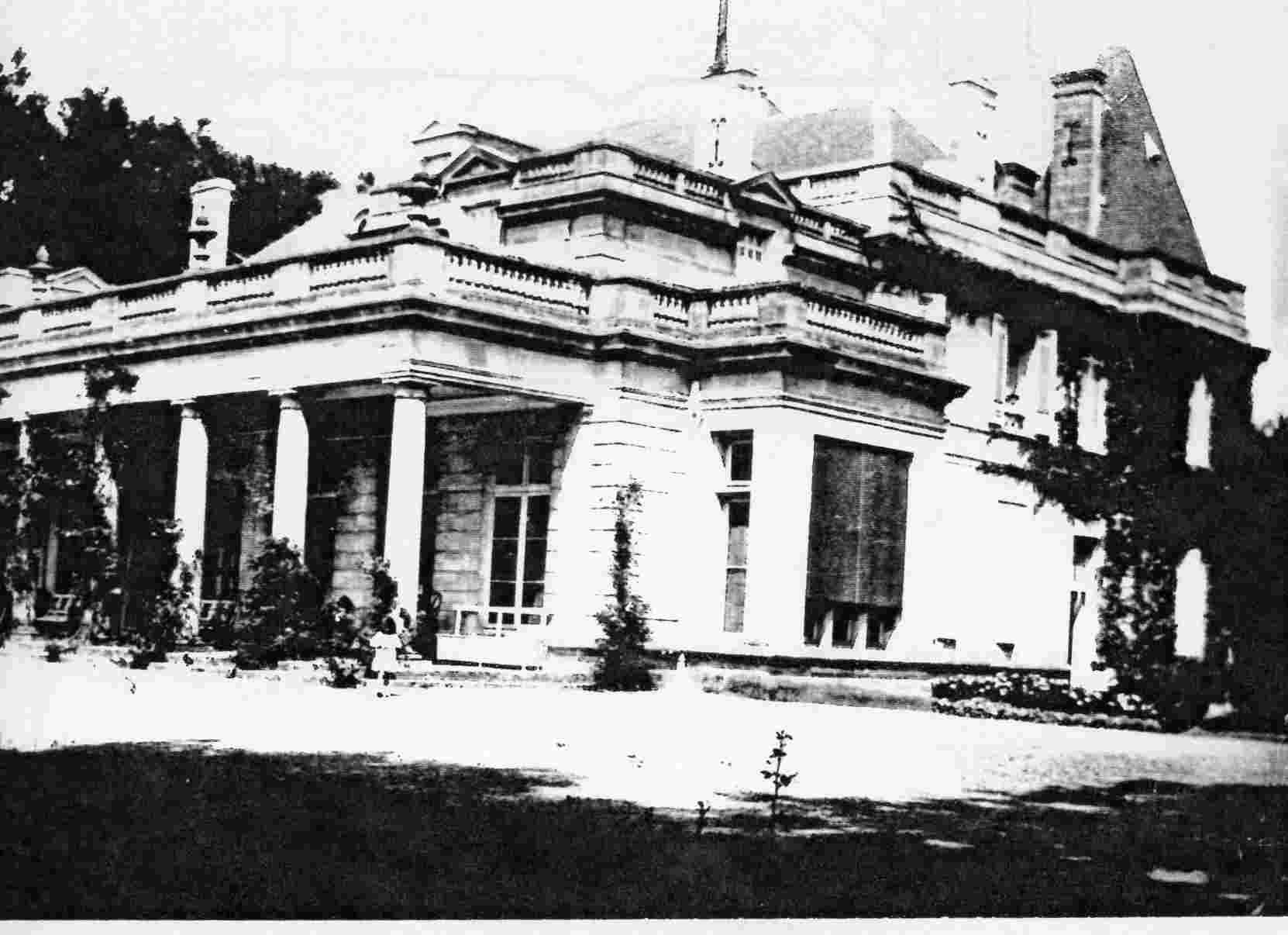

Situé au nord de la commune, le château était entouré d’un vaste parc dominant

le vallon du Rébédech qui sépare Bouliac de Floirac. Comme l’on peut le voir sur

le dessin de C. LALLEMAND, il comportait d’importants bâtiments d’exploitation

qui renfermaient des écuries, un cuvier, et un chai pour exploiter les vignes

qui donnaient 30 à 35 tonneaux de vin (Surtout du vin blanc). Ce qui peut

paraître peu pour nous aujourd’hui représentait pour l’époque une surface

viticole de 10 à 15 hectares. Les bâtiments d’exploitation étaient situés à

l’emplacement des logements officiers. Des fondations sont encore apparentes en

haut à droite de l’allée bétonnée qui y monte. J’ai retrouvé des restes de

briques, d’ardoises et de tuiles provenant de l’écurie. " Le château proprement

dit était situé entre le bâtiment 3 et le bâtiment officier. Il était orienté

vers la Garonne et dominait la ville de Bègles. Construit sur le même plan que

les dépendances, il était massé à trois niveaux limités :

Rez de-chaussée, étage carré et un étage de combles d’où s’élevaient plusieurs

corps de bâtiments difficiles à identifier.

Sur la façade ouest, un péristyle à dix colonnes d’ordre toscan supportait une

large terrasse. Madame Balguerie m’a dit qu’un des plaisirs de son beau-père

était d’observer à la longue vue les ouvriers affairés à charger les tonneaux de

vin sur le port de Bègles. Sur le corps de bâtiment principal, un avant corps à

refends était surmonté d’un fronton où se trouvait très certainement le

monogramme de la famille Cruse. C’était très courant à l’époque. Des balustrades

en pierres couronnaient le péristyle et le premier étage comme l’on peut le voir

sur les photographies. Les toits du château étaient en ardoises et en tuiles

creuses de gironde pour les dépendances. A l’origine, les tours du château

étaient rondes et ornées de terrasses. Nous pouvons nous apercevoir que ces

dernières ont été couvertes de toits en pavillon, peut-être au début du siècle.

Personne n’a pu me donner le nom exact de l’architecte du château, mais

certaines sources avancent le nom d’un illustre bâtisseur de l’époque : V.

MIALHE.

L’entrée principale se trouvait au niveau de notre poste de sécurité et la

maison du gardien était notre " petite maison dans la prairie ". Les portes

d’entrées étaient en fer forgé, monogrammées, et tenues par trois ou quatre

piliers en pierres carrées. Le chemin permettant d’accéder au château, " l’allée

des roses ", était celui qui passe au-dessus de l’escalier en béton, certaines

pierres de soutènement s’y trouvent encore. On arrivait par la ferme où se

trouvait un très beau poulailler, ce qui était prémonitoire pour la suite...

Les cèdres, les magnolias du parc ainsi que les séquoias qui bordent le chemin

d’accès au château ont été importés et plantés vers 1870 par Edouard Cruse. Un

puits existait au niveau du parking du bâtiment 1 et alimentait les bâtiments

d’exploitation. Un deuxième, beaucoup plus profond, se trouvait devant le

bâtiment 6 à l’angle du prés et de la place du marché. Lorsqu’il pleut, la route

est toujours trempée à cet endroit car le puits déborde...

Deux pigeonniers avaient place semble t-il au niveau de la station d’épuration

et au virage à gauche du bâtiment 16.

III - LA FIN DU CHATEAU

Au début de la guerre, le château est réquisitionné par la marine allemande. Le

propriétaire doit malgré lui se soumettre à cet ordre. Les soldats installent

une tourelle sur une terrasse afin de mitrailler les avions anglais qui partent

bombarder la base sous-marine de Bordeaux. D’après Madame Balguerie, ils n’ont

pas détérioré le château, mais il est vrai que de la peinture verte était

largement répandue sur les murs extérieurs. Un peu avant la libération de

Bordeaux, les allemands décident de quitter le château. Etant donné l’urgence de

la situation, ils n’ont pas le temps de vider les caves pleines de munitions de

toutes sortes. Au début du mois d’août 1944, ils commencent à prévenir la

population de leurs intentions. Les bouliacais se souviennent des véhicules

qui passaient dans toute la commune pour inviter les gens à se retirer sur

Tresses ou même Fargues Saint Hilaire. Le 29 août, un peu avant minuit, ils

l’illuminent une dernière fois et la première explosion se produit. Une deuxième

se fait entendre un peu plus tard. Un immense panache de fumée s'élève alors

dans le ciel. Il se voyait parait-il depuis Fargues. Pendant quelque temps,

la population n'essaie pas d’aller voir le résultat de l’explosion, et

d’ailleurs tout le monde a autre chose à faire à cette époque. On savait bien

que ces obus étaient tombés un peu partout dans le village. Une vache avait été

tuée par la retombée d’un projectile au hameau d’epsom (Monsieur Caillou de

Bouliac s’en souvient). Un accident bien plus grave arrive pourtant. Le 5

novembre 1944, une petite équipe de jeunes essaie bien avec l’aide d’un F.F.I.

nouvellement enrôlé de désamorcer un obus tombé à côté du cimetière. Neuf

d’entre eux sont tués et deux très gravement blessés. L’histoire du château

finit donc ce jour, et beaucoup de monde connaît la suite. La propriété est

vendue en 1954 à l’O.R.T.F., qui elle même vendra 23 hectares à la gendarmerie.

Le Gendarme

SEURIN, Laurent (auteur de ce document)

Le Gendarme SAUVAGET, Philippe (pour la mise en ligne)

Tous nos

remerciements aux organismes ou personnes suivantes :

- Archives départementales de Bordeaux,

- Madame LANDET (mairie de Bouliac),

- Madame THOMAS pour sa thèse sur les maisons de campagnes à Bouliac,

- Messieurs et Mesdames Caillou, Glayau, Monsion, Rouzier...

- Monsieur le curé de Bouliac,

Sans oublier bien sûr Madame Balguerie, pour ses souvenirs, et certaines

photographies qu’elle a bien voulu nous prêter.

Mise au point :

Dans la page du Gendarme Seurin deux points demandent rectification :

1- la date du 5 novembre 1944 indiquée pour l'explosion correspond à celle du

décès de Jeanine Glayau qui, d'après son frère Albert Glayau, est morte trois

jours après le drame.

2- la date du 29 août donnée pour l'explosion du château ne me paraît pas

compatible avec la connaissance que nous avons de l'abandon de Bordeaux par les

allemands en août 1944. En effet, dans Bordeaux au XXe siècle, on lit :

"Si la plupart des échelons d'arrière-garde allemands franchirent le pont de

pierre au soir du 26 août...Depuis le 10 août, une agitation fébrile régnait

dans les milieux allemands...De nuit comme de jour se succèdent bientôt les

explosions provenant des stocks de munitions qui sautent, les lueurs d'incendies

de ddépôts de carburants qui flambent... Le long des quais, sur le pont de

pierre, avenue Thiers, défile, lamentable, ce qui paraît être les débris de la

Wehrmacht : chariots traînés par des mules landaises, que mènent les muletiers

pour préserver leur capital; camions essoufflés, tirant des véhicules insolites;

soldats débraillés et recrus de fatigue, qui remontent du Sud pyrénéen, harcelés

par les maquisards. Sur le fleuve, les explosions se succèdent et les navires

lentement s'enfoncent sous les eaux ou se couchent sur le flanc...au verso d'une

affiche du général Nake est rédigée la convention suivante : "Toute les troupes

des Armées allemandes d'occupation devront avoir définitivement quitté la ville

de Bordeaux le dimanche 27 août, à minuit au plus tard...Les troupes américaines

et alliées, ainsi que le maquis, ne pourront occuper la ville qu'à partir de 0

heure et une minute, lundi matin 28 août 1944."

Compte tenu de ces indications, la date du 29 août ne me paraît pas acceptable;

personnellement, je propose le 26 août, vers trois heures du matin, comme date

de l'explosion.

Quelle mémoire bouliacaise pourra nous donner la date exacte de cette explosion qui fit disparaître le château de l'Ange ?

Je me souviens...

dit Anny Béziat-Caillou

que ma belle -mère, Denise Maurac-Caillou, évoquait, entre les deux guerres, les vendanges dans les vignes du château de l'ange; les jeunes de la commune participaient à la cueillette du raisin. A l'heure du repas, on étendait une grande nappe, sur l'herbe, près de la fontaine où les bouteilles avaient été mises à rafraîchir sous la surveillance de l'ange ! On ouvrait alors les paniers pour étaler pain, saucissons , pâtés et tartes confectionnés à la maison. C'était un grand moment de détente et de remise en forme avant de revenir dans la vigne, légèrement grisés, mais l'eau de la fontaine n'y était pour rien !

Je me souviens...de l'explosion du château deBouliac

dit Anne-Marie Serre-Simounet

J'avais sept ans ! Le 25 août 1944

les soldats allemands s'apprêtent à quitter Bordeaux et les communes voisines.

Dans le château de l'Ange ils ont entreposé un stock énorme de munitions. Ils

ont décidé de le faire exploser avant de quitter le château pour ne rien laisser

aux forces de libération qui remontent vers Bordeaux. On peut imaginer qu' un

élan humanitaire les a poussés à informer les habitants du village. Un groupe de

soldats vient prévenir Mr Bouc (à l'angle de la côte en allant vers le bourg)

qui, déjà couché, ne se lève pas. M. Crémier, le forgeron du village, alerté par

les éclats de voix, sort de sa maison. C'est lui qui recevra le message des

soldats : "Le château va sauter, allez vous mettre à l'abri !" Il est environ

onze heures du soir. Le bouche à oreille fonctionne aussitôt, la nouvelle se

répand. Les habitants quittent leurs lits, leurs maisons et, par petits groupes,

se dirigent, sans perdre une minute, vers les chemins qui descendent vers

le vallon (chemin de Berliquet, aujourd'hui rue Louis Brochard, chemin de

Robardeau qui longe le terrain de sport pour aller vers le ruisseau de Fourney).

Il fait nuit noire, il fait chaud, le ciel est criblé d'étoiles, la peur est

chez tous, petits et grands. Quelques hommes ont refusé de quitter la place de

la mairie, inconscience du danger, parade de virilité ou bravade, qui pourrait

le dire ?

Nous attendons, couchés dans l'herbe, le temps paraît long, rien ne bouge, rien

n'explose ! Vers minuit, une heure peut-être, certains décident de revenir au

village, supposant que c'était une fausse alerte ou que les Allemands avaient

renoncé à leur projet destructeur. D'autres, plus prudents ou plus inquiets,

restent allongés dans les fossés.

Je me souviens de m'être recouchée sans mon petit lit d'enfant de 7 ans, dans la

chambre de mes parents. Une énorme explosion secoue la maison et mon lit, les

vitres explosent, le plâtre du plafond se fissure, des plaques tombent sur le

plancher. Il est trois heures du matin.

Au petit matin, la place de la mairie sera trouvée jonchée d'éclats de vitres

car la déflagration a été d'une force extraordinaire.

"C'était comme si on était soulevé se terre" m'a dit Maria Guttierez.

"C'était comme un énorme feu d'artifice, le ciel était rouge avec des flammes

qui retombaient vers Malus, j'ai cru qu'on allait brûler, le lendemain on a

trouvé une mitraillette au fond du jardin, tous les contrevents étaient ouverts

et les fenêtres sans vitres" se rappelle Paulette Rambaud-Pavin.

Au matin, nous avons appris que tous les Allemands avaient quitté le village. Le

beau château de Bouliac n'avait plus de toit, et ne restaient que des pans

de murs noircis et muets comme témoins de son anéantissement.

Je me souviens... de la tragédie du mois

de

novembre 1944

Anne-Marie Serre-Simounet

L'explosion du château de l' Ange avait

causé bien des dégâts matériels et une grande frayeur générale mais,

quelque temps plus tard elle eut une suite dramatique!

C'était un dimanche après midi du mois de novembre 1944. Un groupe de onze

jeunes adolescents se promenaient dans les chemins de Bouliac.

Au bord d'un talus, chemin de la Belle Etoile, près de la maison des Salé

( aujourd'hui Domaine de Saure), ils découvrirent un obus! La curiosité des

garçons les poussa à le prendre dans leurs mains pour tenter, probablement

, de le désamorcer. L'engin explosa dans la main de celui qui le tenait et ce

fut la tragédie! Des jeunes de Carignan ( de la famille Gizard entre autres) et

de Bouliac ( de la famille Glayau) moururent là! Trois jeunes filles Glayau

furent transportées à l'hôpital : Jeanine, par manque de sang à transfuser,

mourut trois jours après, le 5 Novembre; sa soeur Josette garda des éclats

d'obus dans le visage mais en sortit rescapée ainsi que leur jeune soeur

Denise qui, malheureusement, perdit une jambe.

J'avais sept ans alors mais, curieuse et partageant la panique générale, je réussis à me mêler à l'agitation qui régnait sur la place et j'ai le souvenir de grandes bâches vertes recouvrant les corps dans le couloir de la mairie où régnait une odeur fade et lourde en même temps. Trois ou quatre familles furent ainsi cruellement frappées alors que les Allemands avaient quitté la région.

.Je

me souviens...

Michel Laborde, le Coteau

Habitant le chemin de Vimeney, j'ai connu l'explosion du château (de loin), j'ai joué avec des grenades allemandes désamorcées !!

Le château après l'explosion en août 1944

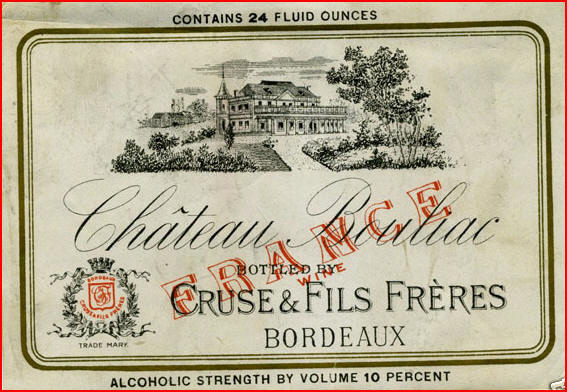

En 1874, le château de Bouliac produisait 125 tonneaux de vin rouge , soit 1 000 barriques. Des milliers de bouteilles ont dû porter l'étiquette ci-dessous.

L'article de Michel Costa dans le journal Sud-Ouest du 19 août 2009

Le saviez-vous ?

Sur cette vue aérienne, prise en 1930, on perçoit l'entrée d'une galerie aujourd'hui disparue.

Elle était située à l'entrée du chemin de Salles.